灯塔早已偏移了用饼干盒画下的一个个方形记号,它四周的水泥地面,还不知什么时候冒出了一条条裂缝,有的裂缝甚至有蟒蛇那么粗。一只嘴巴很长,长得像海马似的老鼠纵深一跃,便跳进裂缝里了。

母女俩不约而同地趴在裂缝两侧,伸长脖子,朝内望去。

裂缝里的世界,先是一片漆黑,看得越久,就越具体起来,像是夜空,又像一片墨蓝色的大海。浪花卷起微凉的晚风,海面上漂过一朵朵灰云,灰云被灯塔那飘忽不定的白色倒影追逐着,追啊追啊,从午夜一直到黎明。

——《巨岛海怪》

当裂缝流过生活,不可思议的故事开始了。

伦敦邂逅故事、伤心小辞典、黑童话、网络世代社交观察、冷酷的平行宇宙……

平坦的日子往往折叠着裂痕;注视裂痕中涌动的惊奇,是作家的使命。王梆尤其擅长于此。

吉普赛女郎一样的王梆,生就叛逆。4岁那年,逃出矿区小小的平房,沿公路一路奔向想象中更大的世界;14岁,离家出走,小女孩儿一人南下广州;27岁辞去工作,成为自由创作者,后只身奔赴伦敦,融入异乡,经历过极端的贫困,也未曾错过一丝一缕的绚烂。写专栏、做翻译,也当过名为“中华神推”的按摩师……心的口袋始终向四面八方、向微物之神敞开。

生活的蚌壳,持久而倔强地分泌珍珠。必须要书写。疲于生计,没有时间专门写作,她只能在机场候机、咖啡馆等人的牙缝时间,一字字记录那些黝黑而葱茏的感受。十年时间,只结十篇小说。

我找到小说,我任由教堂的敲钟人劫持我的睡眠;我学习和黑暗相处,锻炼我的听觉;在黑暗中,我用松香打磨每一个句子;我期待我的小说变成我的第七根弦。唯有如此,我才能更充分地表达我对原生地的感受。

人近中年的她,几乎还是一个新新人类。她是混迹都市的观察家,她的文字与当下毫无时差,网络世代老灵魂们的精神流浪、颅内风暴和悲欢故事,被她用琳琅满目的物象、鲜辣沉酣的语言、急管繁弦的节奏,和盘托出。

一篇篇写下来,她发现自己笔下的主角,竟大都为女性。她们不论生活在南方故土,英伦他乡还是未来废墟,都或多或少承受着父权社会的厌恶,不得已在生活的路上低头踟蹰。她们孤独却渴望爱,骨子里有一种爱莫能助的向上的冲动,敢于赤脚蹚入生活的泥塘,活出自己的生机。

我的感受是如此复杂、纠结,包含着一个汉语笔行僧所有的艰辛,有时需要借助阿特伍德式的想象,更多时候,必须倚赖女性的体验才能抵达真实。那是一种有别于男性作家书写家园的经验,他们的疏烟明月、微雨落花和落叶归根,对她们来说,很可能就是茨维塔耶娃的涅瓦河。在这个层面上,我更像一个倾诉欲茂盛的吉普赛女人,我的故事,既关乎我的原生地,亦关于世上的其他地方——归根到底,关乎女性的挣扎、抗争与坚持。

她写底层女性,绝不俯视或给予廉价的同情,而是动用手眼心脑,去观看、爱和挣扎。她告诉我们,每个人、尤其常被审视的女性的价值,是他者眼光无权判定的。她也引领我们反思:规训是否掩埋了真实的欲望,什么才是一个人真正的质地,那些稀松平常的事物是否包含生命的意义……

我笔下的女性都十分决绝,不善媚术,从根本上,缺少某种容纳父权主义的润滑剂。

无论周遭环境如何芜杂,龌龊,我笔下的大部分女性,都秉持着这样一种姿态生活:无论她的枝干被压得如何低微,她都保持着一种唱诗般的、上扬的姿态。这和我的自身经历息息相关,有段时间我一贫如洗,自觉可以为任何小费做任何事情,但其实谋生是有一个水位的,我必须像一头豹子那样,时刻把头抬出水面,不管如何精疲力竭——因为我见过那种抵抗不住沉溺的诱惑而下坠的生活。作为一位女性主义者,是否一定要过那样的生活,是否还有其他选择,成了伴随我一生的命题。

她几乎为汉语贡献了一种新风尚,她于中西间游走穿越,吞吐汉语的绮丽珍珠,也手握英文的“胡桃夹子”(足以为她打开一个新世界),文风自成一格、出手漂亮。

她笔下的故事精密捕捉,一次次片刻迟疑后细微的惊心,一个个生命中力有不逮的脆弱瞬息。并提示我们,在那些触而不得的东西面前,我们或许一样可惜。

在女性话题日渐被关注的当下,这部作品愿做午夜的半导铁盒,不呐喊、不哀吟,只声声倾吐不同时空中女性的孤独、爱与倔强。

正如蛙池乐队在《河流》中所唱的:“我不拒绝踏入这条河流。”我们也可以跟随她踏入生活的河流,在那些涡旋与浪花中间,最虚无的心也会爱上活着。

---------------------------------------

《钩蛇与鹿》节选

比起平地和小树林,她更喜欢到天台上去,因为那里能看得远一些。每当睡不着觉,她就会悄悄爬起来,绕过阿南那露在棉被外面的光脚,拧开病房门,踮起脚尖,蹿上消防楼梯,小心躲避着每个拐角的声控警报器,一阶阶地朝天台抵近。天台上有座红砖水塔,在无人机的摄像头里,像老式电脑中一只高高隆起的圆柱形部件,其实不过是一座年久失修的蓄水池。病房区的建筑群里,布满了这种古老的装备,既低效,又易形成污染源,因此早在半个世纪前就被淘汰了。通往塔顶的铰链扶梯却还在那里,几截踏脚的松木,经过风吹日晒,有的已经腐烂了。

安抬起头,在那深不可测的天穹的拱顶,无人机正定定地朝她闪耀着,仿佛在不露声色地调着光圈。尽管如此,安还是抓住了摇摇晃晃的铰链扶梯,一节节地爬了上去。这是一种向上的、爱莫能助的、破坏的冲动。她没有办法抵制这种冲动,她生命中的许多时刻,比如五岁时偷食橱柜顶上的巧克力,十三岁时尝试初吻,十六岁以后就与父母的训诫背道而驰等,都是这种冲动的产物。

这种冲动最强烈的时候,她觉得体内正在生出长尾,掌上隆起的肉垫越来越坚实,步伐也变得愈发矫健而沉稳起来。在她的身体下方,地面正在划开一个神秘而耀眼的裂口,源源不断地吐出那种海边才有的白色细沙和带刺的龙舌兰,太阳也露出红色的脸庞来了,那种她最喜欢的石榴籽的晶红。太阳在金色的晨衣里冥想片刻,便离开了云朵的坐骑,飘升起来,顺带把她也托上了半空。这让她感觉放松极了,像一枚浴火重生的箭羽,一去不返的伊卡洛斯。反正都会死,就让我在最接近太阳的地方死去吧!

……

阿南想念那个过去的安。那个常将双手搭在他的脖子上,踮起脚跟,对着他那冰凉的脚背,轻轻踩上去的安。现在,让我们一起跳舞吧!安会说。不管俩人如何争吵,这一招总是管用的,接着阿南的怒气很快就会平息下来,沉浸在二人世界的微小确幸里。安也会顺势闭上眼睛,用均匀的喉音和微热的鼻息,调上一首她自幼喜欢的旋律。安一直没有过远地离开童年,在她那幽深的眼帘后面,藏着一枚老邮票和一个过去的世界。那里有一块青草地,两根晒衣线和一间有些漏雨的花房。花房里有一只印花的饼干盒,里面有许多粘好的小信封,分别装着豌豆、西红柿、白菜和莴苣的种子。安想念豌豆奶黄色花瓣,西红柿油亮的肚皮,白菜的细芽和甲壳虫大的心形叶子。她也想念她家门口的农蔬市集,一座堪称果蔬博物馆的透明建筑,钢筋和玻璃幕墙撑起的穹拱,宛如一具水晶筑起的恐龙骸骨。菜摊上全是她爱吃的时令鲜蔬,水嫩光华,色彩斑斓。每次漫步其中,她的身体就会冒出一股食草动物的冲动,双手仿佛也变成了雀跃的前蹄。

醒醒,阿南!每当此时,安就会不顾一切地摇醒阿南,用两只兴奋的蹄子锤击他的后背,或者用牙齿噬咬他的耳垂。等阿南好不容易醒来之后,安却消失了。安的旋律和笑声,任凭阿南如何努力,似乎也只能抓到一截微弱的尾音。

快接近晨运时间了,阿南仍握着水杯,呆呆地站在厨房里,直到芯片发出督促的蓝光,他才像冷链厂的工人那样,脱掉棉拖鞋,将自己放进仰卧踩踏机里。他全身的肌肉早已失去了活力,尽管如此,他还是决定将治疗配合到底。他一边艰难地拉动踩踏机上的弹簧扶手,一边努力扳起后背,并一脚高一脚低地踩了起来。晨运结束之后是早餐时间,他殚精竭虑地估算着剩余的秒数。再做两个侧腹运动,就可以结束了……为了逃避额头上淌下的汗珠,他紧紧地闭上了眼睛,在兆点浮动的黑暗中,他看见系着围裙的自己,正精神抖擞地站在一间明亮的厨房里。新装修的厨房,弥漫着一股榉树被锯开之后的鲜木屑味。

今天我要吃英式早餐!安坐在一张宽大的原木餐桌旁,双手像顽童一样拍打着桌面。

没问题!培根,香肠,土司,烤豆,煎蛋,炸薯条,鲜蘑菇……保证一样不少!阿南得意地应道。

然而不到五分钟,他就出来了,端着一只白色的搪瓷手术盘,上面颤动着两只白底蓝边的硬塑碗,碗里装着冒着白气的水煮麦片。

安的声音也变了,从那个清脆的安,变回了虚弱而愤懑的安。原木餐桌也回到医院食堂里那种不锈钢餐桌的样式。冷钢的幽光映着安的黑眼圈,粘满黑色淤泥的指甲,以及像裂釉一样龟裂的皮肤。

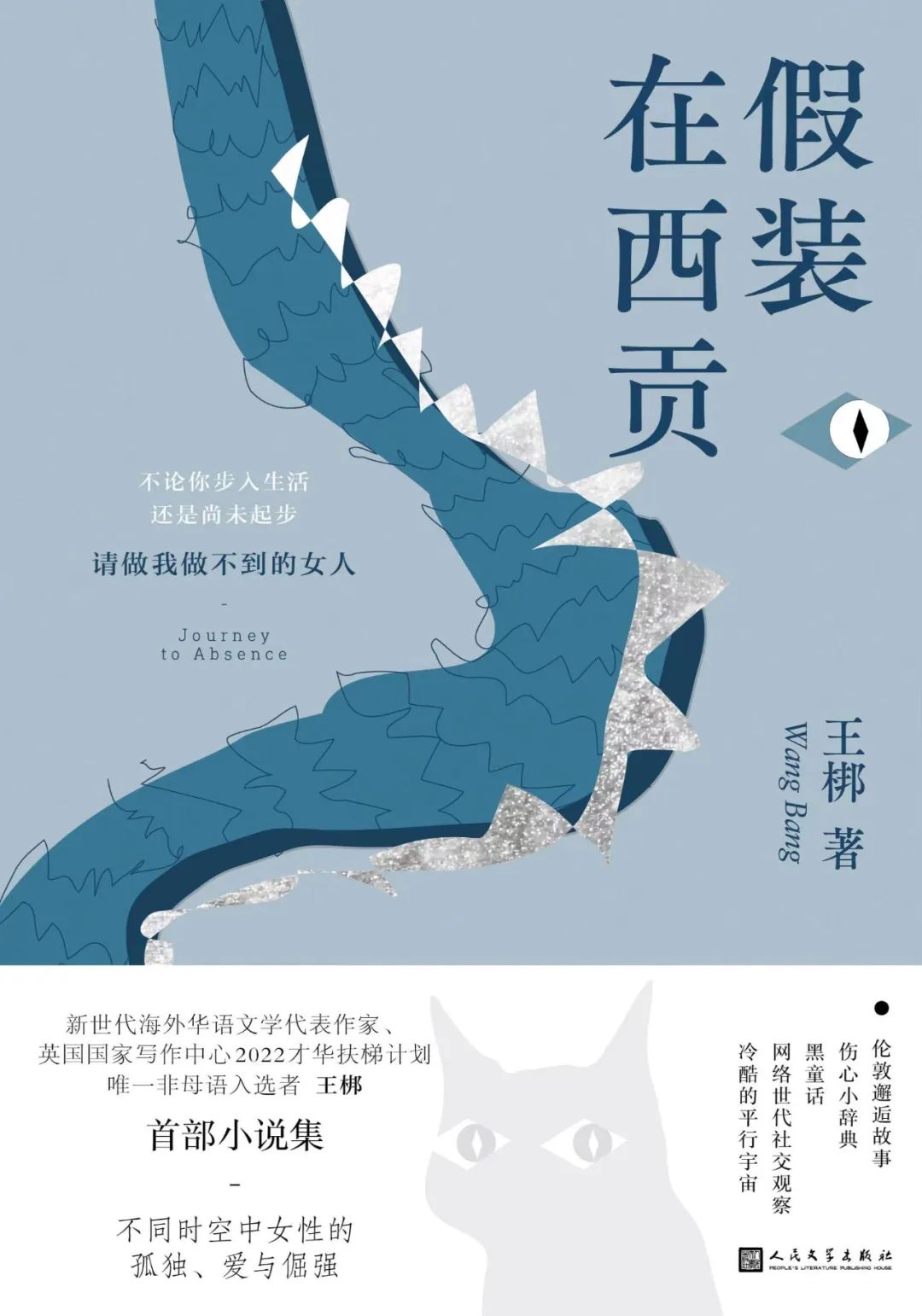

王梆 |《假装在西贡》| 人民文学出版社

x

识别上方二维码,即可购买

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |