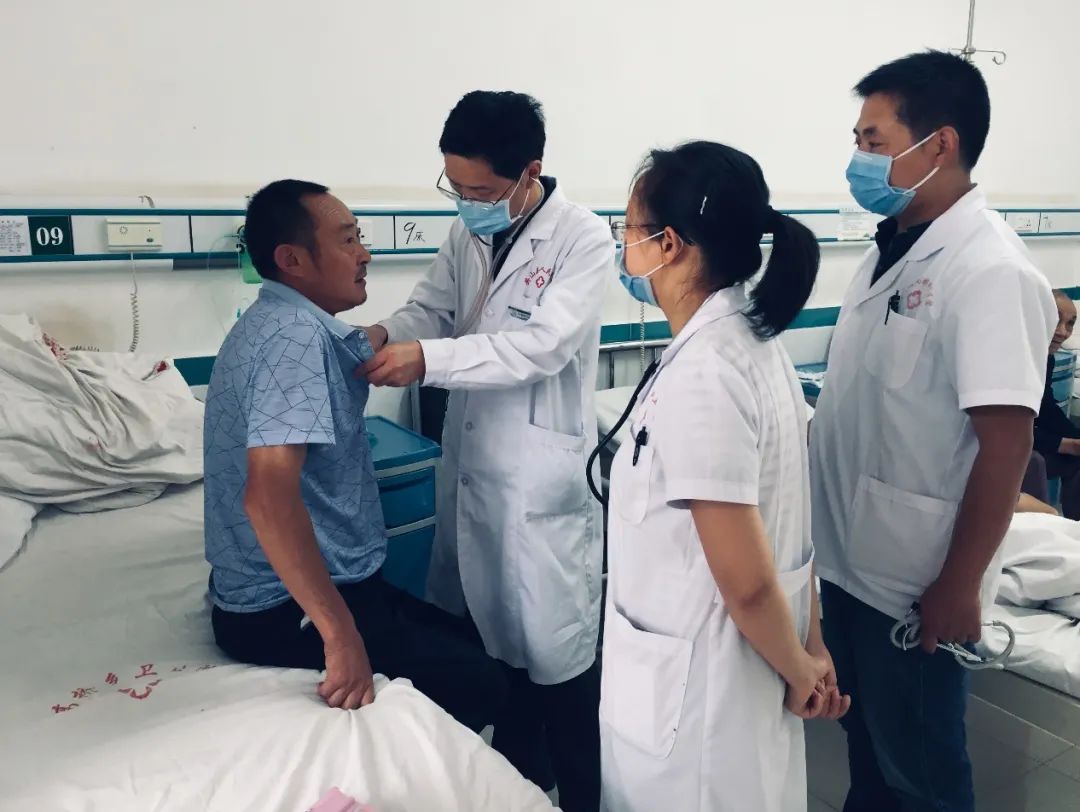

器官移植是挽救终末期器官衰竭患者的重要医疗手段,也被认为是外科手术“王冠上的明珠”,代表着一个地区医疗技术水平的综合实力。8月11日,宜昌市中心人民医院获国家卫健委认定,成为我省第一家拥有肝、肾双移植资质的地市级医院,这意味着由宜昌辐射“宜荆荆”都市圈,器官移植患者可选择的手术时空距离将大大压缩。这一突破,也给宜昌加快建设省级区域医疗中心进程增添了鲜明注脚。8月19日,宜昌市卫生健康委员会副主任袁晋华做客湖北日报5G演播室,分享以人民为中心的全民健康渗透每一寸“肌理”的思考与笃行。

生命之思

生命值得敬畏,我们要有精湛的医术,更要有发自内心的关爱。让我们用每一滴辛勤的汗水来回应每一份对健康的期待!

——袁晋华

8月19日,宜昌市卫生健康委员会副主任袁晋华做客湖北日报健康湖北纵横谈。(湖北日报全媒记者 朱熙勇 摄)

01

优化资源

人人共享高水平医疗服务

实现国家卫生城市“四连冠”,入选全国健康城市试点,健康宜昌实践的脚步孜孜而行。

近日,国家卫健委出台了《公立医院高质量发展评价指标(试行)》,对公立医院高质量发展情况明确了评价依据。宜昌对照“国标”,结合自身实际,迅速制定印发《宜昌市推进公立医院高质量发展实施方案》:“全面整合市中心医院、市一医院,打造一家高水平的综合性三甲医院”“建设东部未来城武汉协和宜昌医院、高铁生态城人民医院、市老年护理医院”等一系列强化优质医疗资源供给和配置措施,引人注目。今年4月,宜昌又成为省卫生健康委推动的湖北省第一批委市共建省级区域医疗中心。

宜昌市中心人民医院

“推进医疗资源均衡、合理布局,形成区域医疗服务‘高地’,最大限度减少异地就医,让全市人民不分城乡、区域均能享受到高水平的诊疗服务。”在访谈时,袁晋华对推进公立医院高质量发展的决心与目的直抒胸臆。

眼下,推进公立医院高质量发展、建设省级区域医疗中心,两项事关健康宜昌建设全局的改革已全面铺开。

“紧紧围绕区域内群众急需、医疗资源短缺和异地就医最突出的专业需求,坚持高位推进、系统集成,依托重大项目建设,全力推进委市共建区域中心建设各项工作。”袁晋华介绍,完善常态化疫情精准防控工作机制,不断深化医改,推动省级区域医疗中心、区域公共卫生中心、区域健康大数据中心、国家级区域康养中心、区域医学人才中心建设,宜昌“115”工程正协同推进。

宜昌市第一人民医院

此外,作为区域医疗中心建设的关键一环,经过多年培植与积累,宜昌市级医院专科融合共建和技术攻关实现了“破冰与突围”。截至目前,全市三级公立医院出院患者四级手术比例达15.9%;市中心医院心血管专业成功创建国家级临床重点建设专科,器官移植专科门诊正式成立;市一医院神经病学罕见病门诊接诊患者辐射全国29个省市。同时,市一医院创建2个省级神经系统罕见病临床医学研究平台,获批发明专利1项,通过发明专利初审4项,建立神经系统罕见病生物样本库,开展临床试验3项。

02

日臻紧致

基层卫生防护网徐徐展开

年龄老化、专业素质较低、后继乏人,实现村医队伍“血液”更新,迫在眉睫。而在宜昌,大学生村医“接棒”已成现实。

“始终把人民健康放在优先发展的战略地位,我们始终认为必须从基层着手,着力解决人民群众看病就医‘最初一公里’问题。”袁晋华说。

自2014年开始,宜昌先后建立了大学生乡村医生招生、培养、就业、晋升、待遇、编制一系列保障政策。2021年10月,宜昌市卫健委联合市委编办、市发改委等八部门联合制定出台了《宜昌市“大学生乡村医生配备”项目实施方案》,进一步完善乡村医生培养、引进、留住和退出机制。

如今,宜昌实现了大学生村医“四个定向”的培养模式:宜昌乡村医生定向委托培养招生对象为户籍所在地县市区的应届高中毕业生(含中职生),对高考达到学校录取分数线的考生择优录取,对贫困县、贫困户和低保户优先录取。免学费,补助生活费。委托三峡职业技术学院实施定向培养,学制为全日制3年,计划单列,单独编班,因地制宜单设课程。委培生取得毕业证书后,由各县市区卫健局根据工作需要,将其安排到当地村卫生室工作,回村卫生室服务期限为不低于5年。在村卫生室工作期间,取得执业助理医师资格后,通过统一招聘考试,可纳入乡镇卫生院编制管理。村卫生室工作满5年后,可在本县市区流动。

截至目前,宜昌市标准村卫生室1360个,大专学历村医占比达到了41.04%。从2014年至今,累计招录大学生村医1373名,毕业上岗909人。

城市社区卫生的防护网也在日臻紧致。“按照‘四化标准’(建设标准化、服务规范化、运行信息化、管理一体化)的模式,在每个社区居委会建设1所产权公有化的社区医务室,为每个社区医务室配备不少于‘1医1护1公卫’医务人员,打造和优化15分钟城市社区卫生服务圈。”袁晋华兴奋地介绍。

03

通经活络

为健康插上“云”大脑

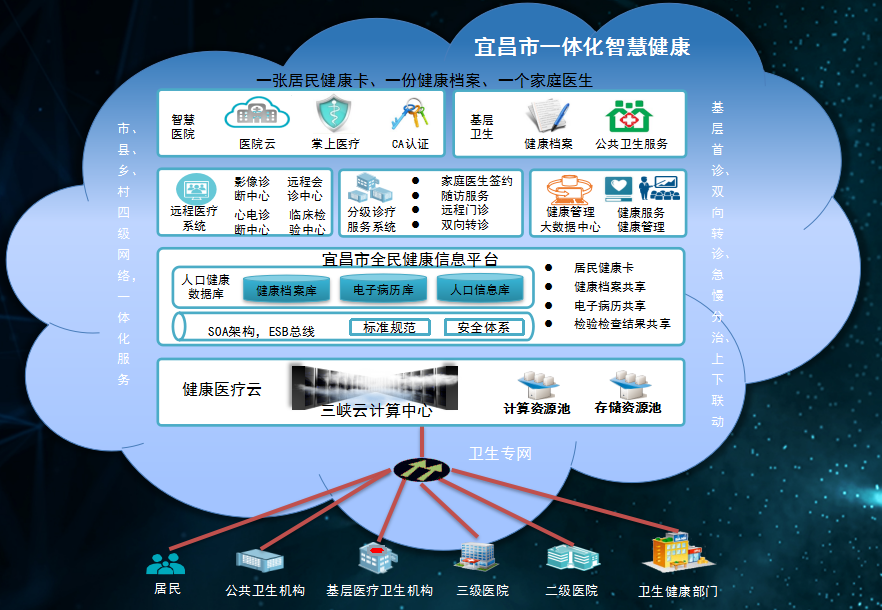

打开宜昌市一体化健康信息平台,全市实时健康信息跃然屏上,卫生资源、医疗服务、卫生应急、323攻坚、妇幼健康、120急救、医养结合、智慧血液、心理健康、疾病防控等10大功能一目了然。如今,它正默默守护着宜昌百姓的健康。

“以前,这是不敢想象的。”袁晋华感慨。

人口健康信息分散在社会各细胞单元,让一直处于“分而治之”状态的细胞单元,拆除信息壁垒,为同一目标而“聚合”,绝非易事。

宜昌市卫健委成立信息化工作专班,积极争取省卫健委、市委市政府政策支持,加强信息化工作顶层设计,印发《宜昌市区域一体化健康医疗大数据建设方案》,将区域一体化健康医疗大数据中心建设纳入全市卫生健康“五大中心”重点工作进行规划部署,构筑信息化建设“一盘棋”格局。

协调各单位、各领域数据互联互通,开展医疗卫生机构数据治理攻坚行动,加强对各级医疗机构现场调研和业务指导,采取多种数据质控措施持续提升医疗机构源头数据质量,精准盘存全市卫生基础资源,摸清医疗卫生机构、人员、设备、物资等信息底数,全面准确掌握了卫生健康数据资源情况。

系列“组合拳”后,壁垒终被铲除,硬骨头总算被啃了下来。

“充分利用大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术,平台初步实现了‘应急资源一站式管理、调度指挥一屏掌控、处置指令一键触达’。”袁晋华说。

当下,宜昌围绕公立医院改革和高质量发展示范项目建设,正拓展一体化健康医疗大数据中心应用。“全面实施各级医疗机构电子病历、智慧服务、智慧管理‘三位一体’智慧医院建设,规范和完善互联网诊疗应用,拓展‘互联网+医疗健康’便民惠民服务,不断探索处方流转慢病购药、医学检查检验结果互认等医疗便民服务场景等。我们一定能加快实现惠民、惠医目标。”袁晋华对未来信心十足。

数说宜昌医疗

宜昌全市共有二级以上公立医院37家,其中三级甲等综合医院5家。拥有国家级临床重点建设专科1个,中医类国家临床重点专科1个,国家中医药管理局重点专科4个,三级医院省级临床重点专科63个、省级中医重点专科8个,总量在湖北各市州名列前茅。

宜昌市健康医疗大数据中心汇集了全市2691家医疗卫生机构服务信息,重点构建了1个健康医疗大数据中心、6个业务专题、N个业务应用的体系架构。

在宜昌城区、县市县城,大力开展“一社区一医务室 ”建设。全市规划新建153个社区医务室,截至目前,已开工建设103个,已完成主体建设96个,挂牌54个。

来源:湖北日报全媒记者 龙华 李燕 通讯员 单波

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |