艺术家梁绍基,

称得上是罕见的“当代隐士”。

独自一人偏居浙江天台山20余年,

在幽深的自然环抱中,

他养蚕,以蚕的生命过程来创作作品。

蚕丝的材料纤细、绵长、轻盈、脆弱,

但他作品表达的主题往往宏大而厚重,

跨越国界、穿越历史,举重若轻。

一条多次前往天台山,

跟拍了梁绍基的创作历程,

以及他筹备最大规模个展“蚕我 我蚕”的经过,

耗时一年多制作了50分钟纪录片《自在白云间》。

11月3日至18日,首届一条艺术与设计线上博览会亮相。

我们集结了近30家全球及中国一线画廊,

呈现数百件引领当代艺术发展趋势的作品,

这是国内艺术市场领域内出现的

首次完全基于线上的博览会。

作为博览会的特别单元,

《自在白云间》将在上海进行两场首映交流会,

欢迎前往一条微信公众号,

点击本文卡片报名观影。

撰文:倪蒹葭

责编:陈子文

▲

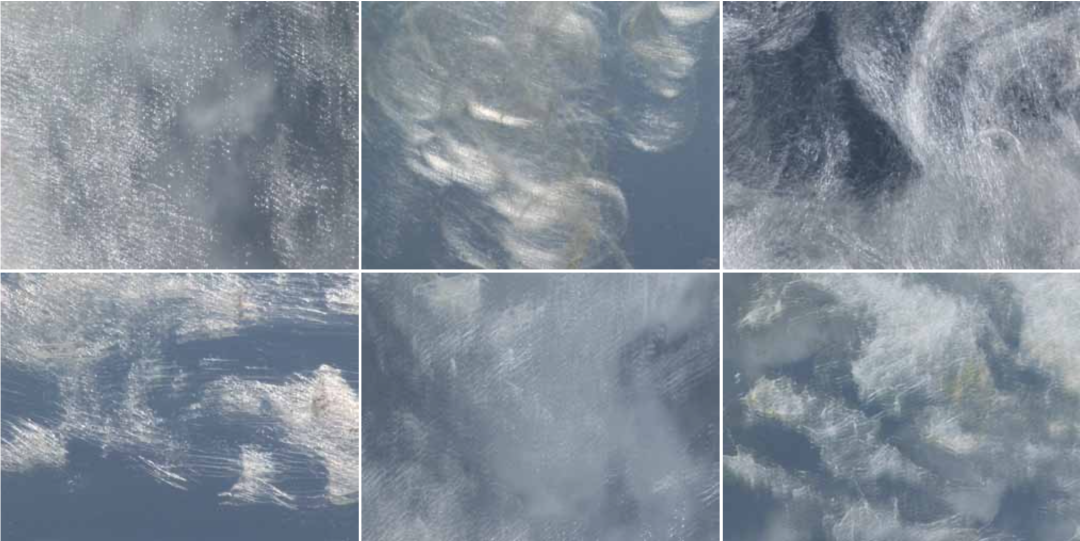

《云/ 自然系列 No.109》录像作品,2008

今年梁绍基77岁,也是养蚕的第33个年头,他把以蚕的吐丝、成茧、化蛾等生命历程做的作品称为“自然系列”。

生活中,他也被素朴的自然环抱,天台山流动的白云,万籁有声的松林,寺庙外长满青苔野草的石墙,都成为他灵感的来源。

2009年,荷兰授予他克劳斯亲王奖时,其颁奖词是:“中国的概念艺术家,关注自然,关注社会,关注人性。在他的作品中,自然中有艺术,艺术中有自然。”

策展人侯瀚如则评价他是“一个独来独往,超凡出世的世界性艺术家”。

▲

“蚕我 我蚕”展览现场,上海当代艺术博物馆,2021

与盛名地位相比,梁绍基的朴素令人难忘,他在上海出生长大,如今身上感觉不到都市气息,单肩背着一个旧包,头发不听话地翘起,衣服有时穿反了也不自知。

他居住在天台博物馆中,住的地方很小,有一个公共区域,他可以写书法,类似于他的书房,空间很大,而他用来创作的工作室则更大。

上海的艺术家组合“鸟头”(成员是宋涛和季炜煜)曾来天台山找梁绍基玩,他们形容梁绍基的房间,堆满了书、画册、字帖,挤占了单人床的一半,晚上要把东西挪开,把自己塞进去睡觉,“像个藏经洞,达摩老祖睡觉的地方”。

▲

鸟头摄影,梁绍基在天台

2014年个展忙碌完,他得过一次腔梗,在房间倒下以后,突然醒来,抓了电话乱拨,朦朦胧胧地拨到一个朋友,驾车把他送到上海中山医院。恢复过来后他也不太在乎,隔几个月就投入工作了,“创作就是我的释放,很开心,比药还好。”

梁绍基用蚕丝创作,追问的是这个“线”的精神内涵,蚕丝柔弱欲断、似断非断,显示顽强的生命的意志。

▲

《蚕潺潺》,2011

到了蚕吐丝的时节,浙江天台山国清寺脚下,工作室的窗都挂着遮光帘,里面成千上万只蚕有韵律地摇摆,它们在巨木、石块、铁链上吐着游丝,形成一片片光亮虚薄的表面,蚕的身体越吐越短,最后留下“丝尽”后的褐色蛹,等待化蛾。

梁绍基来回巡视,观察蚕在不同的生物钟产生的形态变化,依据蚕性对光的敏觉调整它们的吐丝方向,同时不断排除病蚕,清理蚕的排泄物。蚕一旦开始吐丝,他往往通宵达旦、连续数天守候在旁。

曾经蚕吐丝时,梁绍基在工作室里通宵几夜,实在熬不住了,把马粪纸往地上一铺,躺上去休息一下,结果一只蚕就掉在颈脖上,醒来发现,衣领和头颈之间,结出了一个薄薄的茧子,蚕一旦开始吐丝,就不会停下来。

“当时突然我就感觉到,我不也是一条蚕吗?”

上海当代艺术博物馆邀请梁绍基来举办个展,梁绍基原本给展览取名“我是一条蚕”,他念念不忘养蚕的生命体验。策展人侯瀚如将其深化,取最核心的两个字,于是定了“蚕我 我蚕”。

▲

《小床》,发电机碎掉的铜丝绕成小床,蚕在上面吐丝

2021年的“蚕我 我蚕”展览是他30余年创作“自然系列”的梳理和回顾,迄今为止规模最大的个展,“自然系列”创作过程,可分为三个时期,由显性、对抗性,走向内敛,诗性。

早期他选择一些对抗性的材料,比如在铁刺、铜丝、玻璃上吐丝,甚至自己赤足在铁刨花上行走,他在札记中记录下感受,“真实的痛苦超乎想象,合金钢的碎片越是细小就越锋利,造成的痛苦越大;一旦走进去,即无退路,只有走下去才能够走出去。在这过程中,我深深体会到人类在困境和折难中进退两难时,紧要的是坚持、无畏和进取。”

▲

《自缚/自然系列 No.31》

1992年开始,他在自己身上进行试验,让几百条蚕在身上吐丝包裹,像针叮一样的难受。

2000年,里昂双年展的现场,他用活蚕吐丝,现场包裹了两名女性的身体,名为《自缚》,是蚕的最大极限,也是人能忍受的极限。

▲

《链:生命中不能承受之轻/自然系列 No.79》

第二阶段是2000之后,因为他搬到天台博物馆后,有空间能够做大件作品,代表作《链:生命不能承受之轻》,无数只蚕耗时数年多包裹了铁链,“自然”包裹了“工业”。创作灵感来自于梁绍基见到一只蚕从架上掉下,恰在这时它吐出丝,从而获救了,蚕就悬在一条几乎看不见的蚕丝下端,“千钧一丝”。

▲

《寂然而动》

▲

《月庭》

▲

《残山水》

第三阶段,又出现了对光、影、声的探索——《月庭》、《寂然而动》、《听蚕》等,简约的《残山水》,其实是蚕在整个生命过程当中,留下的许许多多痕迹,从它开始吃桑叶、排泄、吐丝,吐出的丝圈像山水画里的云雾弥漫,梁绍基不是制造者,是找到了它的规律,在他的框架里,让它去呈现。

一只蚕有1000多米的吐丝量,时间变成了一个可丈量的点,他把生命展开的过程带进艺术里。

▲

《汶川石》

他的作品一方面看似很精神性,和观众有距离,但同时又很敏感地感受着当下的事,比如用蚕丝包裹汶川地震后废墟上的遗石,是一种抚伤;富士康的打工人,曾经在跳楼自杀的时候写了首诗——《让我再摸一次蓝天》,梁绍基用蚕丝包裹了许多工作手套,形成一个翅膀的形状,也像是云朵。

▲

国清寺

梁绍基着迷于贾科梅蒂雕塑中瘦长剥蚀的形体,莫兰迪绘画中“信号的孤独感”,八大山人的高寒及徐渭的狂浪。这种趣味,也可以形容他选择的生活方式。

2001年,从台州壁挂研究所退休后,他把自己的家搬到天台国清寺脚下,起初住在农民房子里。

天台是佛教天台宗的发祥地。梁绍基告诉我们,国清寺不像一般寺庙有正面大门,它只有一扇开在旁侧的小门,非常幽隐。

“最早是80年代来天台山,到国清寺还是一条石头小路,我当时一下子给迷住了,那种隐逸的文化,万松幽深的静,等到我退休,我一心想去追问为什么天台能出这么多隐士?为什么寒山定居在天台山?”

▲

梁绍基在寒岩

唐代诗僧寒山,居住在天台山寒岩,破衣木屐的形象,与国清寺僧人拾得是朋友,拾得会把寺院剩饭剩菜留给他,他以此维持生活。寒山的诗歌传到美国后,被“垮掉的一代”奉为精神偶像。梁绍基喜欢抄写寒山的诗歌,多次去他诗中“庭际何所有,白云抱幽石”的寒岩。

“生命的富足来自于独处,独处意味着当下”,2000年左右,梁绍基在天台智者塔院的小黑板上看到这句话,很喜欢,也惊讶于佛教的哲思竟然这么当代,他把话都手抄下来,一直贴在自己居住的小房间。

他钟爱智者塔院外一面长满青苔野草、石块参差不齐垒砌的墙,“呱呱叫,苔藓小草的错落有致,完全是自然造化,来到它面前像是读经一样”,他走长长的小路,一个人来数这面墙有多少石块,“数过好几次,数不清。”

他喜欢登高看云,尤其是梅雨季节,闷雨以后,初晴时出现阵阵流动的云。他带着吐了丝的镜子去追云,拍成影像作品,云飘到哪儿,他就跑到那儿把镜子仰向天空,蓝天漾在镜面里,云穿行在镜面上蚕丝的间隙。

他有时在傍晚到国清寺墙外,坐在青苔石凳上,聆听潺潺的溪流声,混杂寺院传来的晚课诵经声。

▲

天台山隋塔

在天台山也不是完全的孤独,山中的朋友是国清寺的方丈、做尺八乐器的居士……还有时常来帮忙的蚕农、村民。

84岁的蚕农郑友文是台州临海人,退休前任临海市蚕农所所长。老郑回忆早期跟梁绍基在临海的往来,“他好奇怪的,经济效益也不高,吃穿都很差,但是决心很足,我一本桑蚕学的书,很厚,借给梁老师看,他比我看得还熟。”

老郑兴致盎然回忆起,他没退休时在临海种了一片苞米地,梁绍基把四五个国外的艺术家朋友叫到他的大棚里参观,一起吃苞米、拍照片,“那是很风趣的。”现在老郑依然会在蚕吐丝的那几天,专程从临海过来帮忙。

在原天台博物馆馆长张健的邀请下,梁绍基从农民房搬到博物馆提供的宿舍,“我们知道他在这个社会生存很难很难的,”张健馆长说。

他不会开车,不上菜场,一直吃食堂饭。经常工作得忘了时间,“他云游的,到吃饭的时候,找不到他人了,回来用凉开水泡面”,张健说。所以食堂总是给他留一份饭,梁绍基想起来,就过去用微波炉热一热。

“天台山能容进梁老师这样的人,木匠、焊工、石匠都成为梁老师的弟子了,随叫随到的”。

▲

“蚕我 我蚕”开幕式

在“蚕我 我蚕”的展览开幕式上,天台山帮助他的朋友们几乎都到场了,梁绍基在开幕致辞:“常常有时候感到我是孤家寡人,但是那些朋友,我一叫他们都蜂拥而来,花力气的花力气,扛石头的扛石头,晚上帮我顶班的顶班……我深深地感谢他们。”

梁绍基形容开幕、接受一轮一轮采访,状态有点亢奋,等回到天台山,“把城里所看到的展览、所听到的东西都忘却,才能找到自己,气脉相通。”

▲

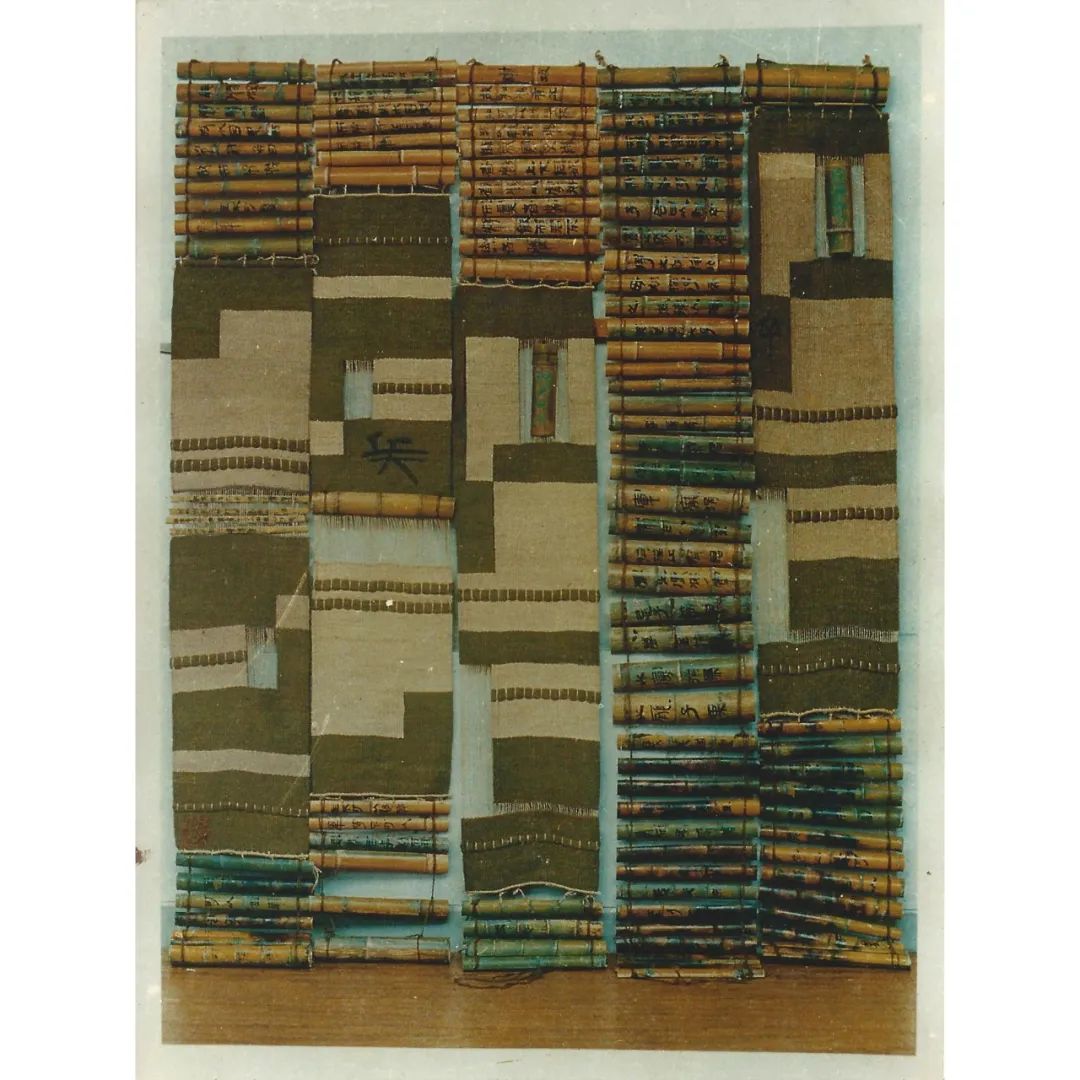

梁绍基早年壁挂作品《云》

找到“蚕”作为自己的艺术语言,梁绍基觉得是母校和导师万曼给自己铺的一条路。

梁绍基母校,是林风眠先生缔造的浙江美术学院附中,1966年从浙江美术学院附中毕业后,他被分配到了浙江台州一个纺织厂里做设计,接触麻编织工艺,被天然材料和民间工艺的“原始气息”打动。之后,他遇到了自己最重要的老师——万曼。

万曼,旅居巴黎的保加利亚著名壁挂艺术家,80年代到浙江美术学院(现中国美术学院)担任客座教授。1986年,梁绍基进入万曼的壁挂研究所学习。

策展人侯瀚如回忆,万曼初见梁绍基,就跟他说起这个年轻人,“来了一个很奇怪的人,他穿得很土,说话战战兢兢的,但是跟我讲了一天他的工作,这个人太有意思了。”

多年后,侯瀚如才理解万曼为什么那么喜欢梁绍基,“这是万曼做为艺术家,对于另外一个艺术家真正的感受,真正的爱”。

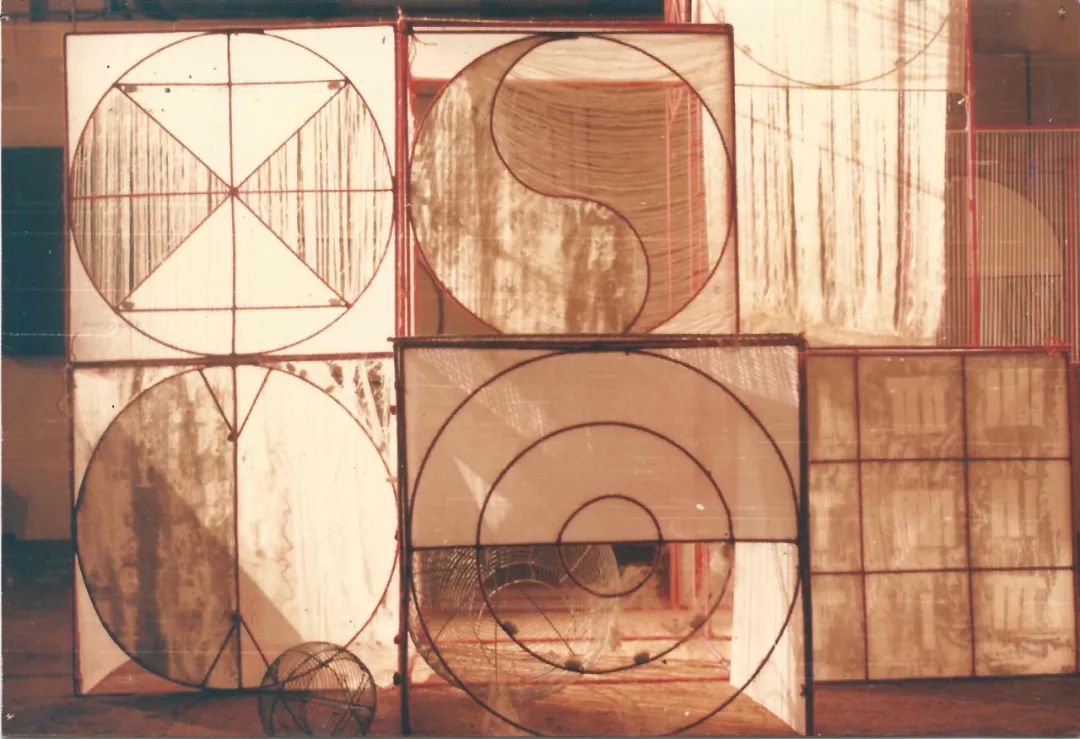

▲

梁绍基早年壁挂作品《孙子兵法》

▲

1987年参加瑞士洛桑国际壁挂双年展,(左二)梁绍基 (左三)万曼

万曼学过苏州的缂丝,爱喝绍兴的黄酒,尤其在创作上强调实验性,“一定要找到自己的艺术语言,像爱因斯坦要找出他的一个公式,然后用这个公式去解释宇宙”,这极大激励了梁绍基创作的热忱。

1987年,梁绍基壁挂作品《孙子兵法》入选第13届瑞士洛桑国际壁挂双年展。1989年在(前)苏联里加的第三届国际纤维艺术研讨会上获创作的第一名。

他在1988年获得中国工艺美术大师称号,人们就说,“别的工艺美术大师都去建研究所、办公司,都挣大钱了!你不用过期作废。”这些路子他都没选,也没去北京成为一个技术干部,“回来浙江,才真正按我的心愿做艺术家”。

▲

作品《易——魔方》,1988~1989

梁绍基用丝布和干蚕茧做了《易——魔方》,入选1989年的“中国现代艺术展”。作品在浙江美术学院大礼堂试装时,雨后的闪烁阳光透过小窗打在丝布上,产生了多重的虚晃投影,他想起《道德经》中的“惚兮恍兮,其中有象,恍兮惚兮,其中有物”,丝帛有一种虚静的美尽在其中。

“我觉得为什么不做一个真正有生命的、活体的纤维作品,这样就萌生了养蚕的想法,一边吐丝一边生成作品……”

梁绍基从零开始学习养蚕,他关注的不再只是蚕丝这种材料,而是蚕吐丝的过程,以及这一过程所呈现的那种只有自己和它们共处才能体悟到的时间感。

他租用台州临海的老百姓房子当做蚕房,向蚕农请教,经常睡在蚕房的地铺上。

家蚕经过人类的驯化,吐丝量增加,对很多材料的适应性减弱了,梁绍基想让蚕在金属、木头上吐丝,必须强化蚕的免疫力,进行杂交,强化蚕的生命技能。蚕是极为敏感的动物,他去浙江农大、蚕种厂、西南大学蚕学宫学习和交流,老师说,“你对蚕的行为学了解得比我们还清楚”。

去年9月初,五、六辆特大货车载着在天台制作的作品驶向上海。梁绍基拎着大包行李,独自搭天台到上海的客运大巴去布展,出发时跟天台山邻居告别,“像去打仗一样,临场发挥,把大的气氛先造起来。”

上海当代艺术博物馆,观众群非常广,也意味着在这展览的艺术,得接受来自大众的眼光。

进入展厅,不少人的第一印象,是惊讶于如此巨大的作品,竟是由幼小的蚕吐丝慢慢织成。一位年轻女孩说,“给我带来的震撼不亚于第一次见到盐田千春的红线……”

▲

舞者万盛在《沉云》中舞蹈

“云”是梁绍基作品中反复出现的意象。

一楼大厅的《沉云》,十多块古香樟木,被蚕丝包裹。蚕丝的疏密有云朵的轻逸感,沉淀厚重的历史被云一样弥漫的蚕丝覆盖。

云也是时间流逝的见证。《云窑》,一个烧窑的废墟覆盖了片片蚕丝,地面上蚕丝包裹景德镇古窑的瓷片,天台山弥漫的云被投影出来,阵阵流动。是对中国丝、瓷悠远历史的想象。

▲

《沉链:生命不能承受之轻》创作、展览搭建

从二楼悬挂而下的作品《沉链:生命不能承受之轻》,营造出炼狱感,表现了顽强的生命意志。

通往二楼的电梯,层层覆盖上洁白的绡,远看像一只蚕在蠕动,“进入一只蚕的世界,你也感同身受,用蚕的目光来关照周围的一切”。

通过电梯到达《天庭》,是一个约30米长、12米宽、10米高,由瓦楞板搭建的空间,里头排布数个三角丝锥和光柱。

瓦楞板是廉价的工棚材料,梁绍基曾在美国和墨西哥的边境上,见到过石棉瓦和废旧广告牌搭建的隔离墙,他感觉到人类都在追逐理想的家园,但就算翻越了隔离墙,真正的栖居跟理想有很大反差,所以用廉价工棚材料来做《天庭》的外围,加深了一层含义。

▲

《8字谜》,2009

▲

《星转人移·自然系列 106》

由于蚕吐丝运动摆幅呈“8”字,丝迹扩散中产生折光现象,光的聚焦会随着观众的走动而移位。因此,《天庭》中的三根光柱像云流一般。

▲

《命运》

蚕丝含大量蛋白质,梁绍基的许多作品借此表达治愈和希望。

比如《命运》描写了石油战争、难民沉船事件,石油桶上布满枪孔,用蚕丝缠绕覆盖,象征着抚伤、治愈和重生。

▲

《雪藏——困》

《雪藏——困》是疫情刚爆发时的创作,大雪一般的蚕丝覆盖冻结着许多手机,树枝枝丫如同天线杆。疫情隔离时,人们迫切地从手机得到外界信息,时刻处于不安中,梁绍基想用蚕丝去“冷疗”这种信息带来的焦灼。

▲

《时间与永恒》(圣家堂、天坛)

以丝锥为主体的装置作品《时间与永恒》,创作过程持续了二十多年,梁绍基带着丝锥去世界各地,高迪的教堂,巴黎圣母院,卢浮宫,北京天坛……丝锥像时间的沙漏,层层裹丝记录下了无数蚕短暂易逝、飘零不定的生之痕迹,和这些凝结无数人类痕迹的历史文化景观相对。

▲

《皮肤》

《皮肤》是第三阶段的最新作品,挂满了房间四壁,微薄之至的平面丝帛,有的细腻像孩子的肌肤,或者粗犷如大象表面的皱纹,梁绍基发现蚕吐丝的某个生物钟阶段,遇到一定的干湿度,表面慢慢会起皱纹,掌握规律,便由它自然书写。

梁绍基还营造了“听蚕”的房间,上千只蚕在蚕房里吃桑叶、吐丝,观众在蚕房外戴着耳机听它们的声音。“声音如春雨潺潺,秋雨啾啾。”这是无数个安静深夜,梁绍基在天台山工作室里,非常熟悉的音律。

一名看展观众在网上留下观感,“没想到是蚕吐丝慢慢织成的作品,最重要的不是某一个结果,而是它的过程,过程有无限变化的可能。几十年耐住多少寂寞,让蚕自己编织作品,最终蚕我不分”。

“蚕我 我蚕”展览结束,他紧接着又构思接下来的作品,今年底也许会在苏州吴中博物馆办展,博物馆中有战国时的古琴,已经没有琴弦了,他引导蚕在一块流云形状的古木上吐丝,想与古琴相对。“古时琴弦就是用蚕丝做的,玩啊”,梁绍基端详着作品,笑说。

年纪的增长是肉眼可见的,2021年梅雨天,一条第一次去天台山找梁绍基,他带着我们在山林中健步如飞,2022年再去,爬一段山路,就需要停下休息一会了。但他谈论起作品,仍像20多岁的年轻人一样有劲头。

蚕的生命很短暂,留下的唯一痕迹便是蚕丝,蚕丝能保存千年。

年轻时梁绍基便开始看各类哲学书籍,先看加缪、尼采,再看海德格尔,他觉得海德格尔最难懂,自己远远没有读懂。

“但是我养蚕30年来,慢慢读懂了他的存在与存在者,我说一条蚕丝就是存在与存在者,人来到世上,就是留下那么一点蛛丝马迹。”

部分《蚕我 我蚕》展览现场图来源于上海当代艺术博物馆

文中部分图片由梁绍基和香格纳画廊提供

拍摄:梁绍基 林秉亮 陆军 冯礼辉 王闻龙 等

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |