▲清代宝川局遗址考古现场出土的黄钱。

今天,在成都文物考古研究院新建成的成都考古中心冶金考古实验室里,从清代宝川局遗址考古现场出土的坩埚、铜币等文物已开启实验室研究。宝川局遗址是全国首次科学发掘的清代官方铸钱遗址,遗址发现的乾隆通宝多保留铸币过程中留下的翻砂、浇筑钱树等痕迹,是研究清代铸币工艺流程的难得实物范例。

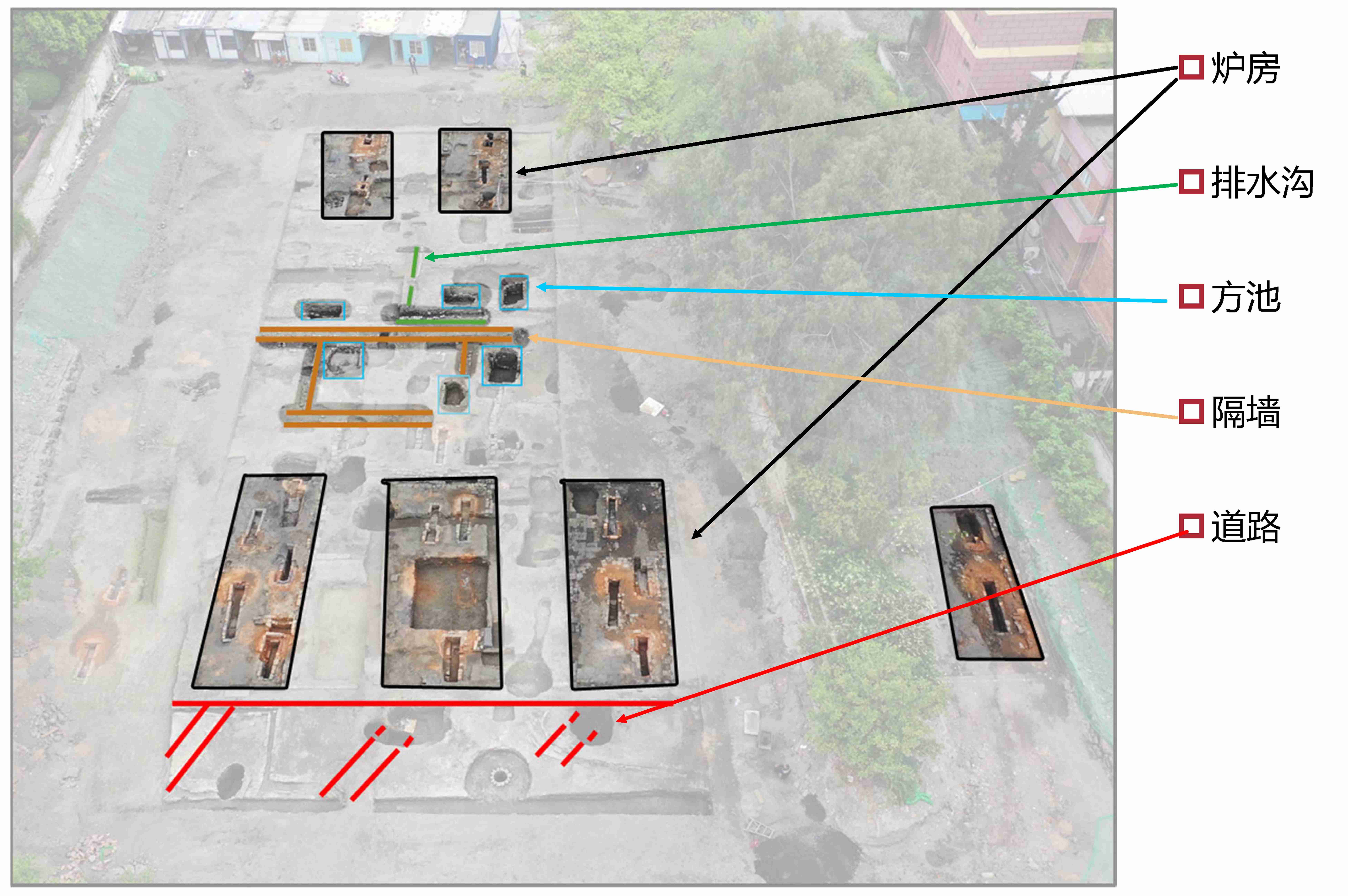

清代宝川局遗址发现于四川成都人民中路一段西侧,与东华门遗址一街之隔。2022年春节后,经过为期2个月的考古发掘,清代宝川局遗址揭露遗迹有窑炉30座、炉房6处、方池6座及排水沟3条,同时出土了数量众多的坩埚、炼渣和钱币,钱文可辨以乾隆通宝为主,另有少量嘉庆通宝。

▲清代宝川局遗址考古现场出土的坩埚。

成都文物考古研究院科技考古中心主任杨颖东副研究员戴上手套,抱起一个从考古现场出土的坩埚,说道:“通过容量测定,我们可以推测,像这种大坩埚,一只最多可以容纳45公斤铜液,可以铸造12000余枚乾隆通宝;而一只普通坩埚,最多可以铸造4000余枚乾隆通宝。当然,这是指理想状态下,而现实中应该小于这个数目。”

据清代宝川局遗址考古现场负责人唐彬介绍,清代宝川局遗址出土窑炉平面呈狭长方形。窑炉内,竖向装填多枚坩埚,坩埚呈炮弹状,口大底小,高30~40厘米。炉房及窑炉主要位于遗址东西两头,中间地段由多道隔墙隔开,中间分布6个方池,方池内填土发现大量瓷器及部分浇筑后的钱币及钱树,可能用作蓄水。

▲遗迹分布。

唐彬认为,该遗址从清代光绪年间地图可见位于原清代贡院西北,结合发现窑炉、坩埚及大量铜钱表明,此处应为清代宝川局铸钱遗址。从部分清洗钱币统计推测,该区域遗址铸钱活动主要在乾隆年间及嘉庆前期,至嘉庆后期已废弃。遗址出土瓷器也多呈现清代中晚期特征。

宝川局为四川地区清代铸钱机构,文献记载宝川局始建于康熙七年(1668年),雍正十年(1732年)正式开铸,至乾隆年间(1736-1796年)共有铸炉40座,供地方养官、兵饷、修城之用。雍正十年初铸于成都府前狭地,后移至贡院西空地,乾隆年间曾在此两次大规模扩建,并因铜矿不敷额用,间或停炉减卯。光绪三十年,宝川局正式裁撤,改由四川机器局铸造的银元及铜元流通市面,宝川局原址改作劝工局。

▲坩埚坑。

杨颖东表示,通过对宝川局冶铸遗迹和遗物实验检测,发现了宝川局铸币的特征:钱币主要由铜和锌元素合金而成,铜锌比接近1:1,同时含少量铅,所铸钱币为黄钱。“锌的冶炼比较复杂,其始于明代,清代用锌参与钱币铸造,所铸钱币从色泽、硬度、耐磨性方面都有明显提高,也同时显示了古人在自然科学技术方面的进步。”

唐彬表示,清代宝川局遗址分布面积大,窑炉及附属设施数量多,布局结构较为清晰,出土钱币丰富,为复原和研究清代宝川局的建置沿革、功能区划与布局、铸币工艺流程以及清代成都城的历史风貌,都提供了十分珍贵的重要参考材料。

作者:付鑫鑫

图片:成都文物考古研究院提供

编辑:赵征南

责任编辑:范兵

*文汇独家稿件,转载请注明出处。

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |