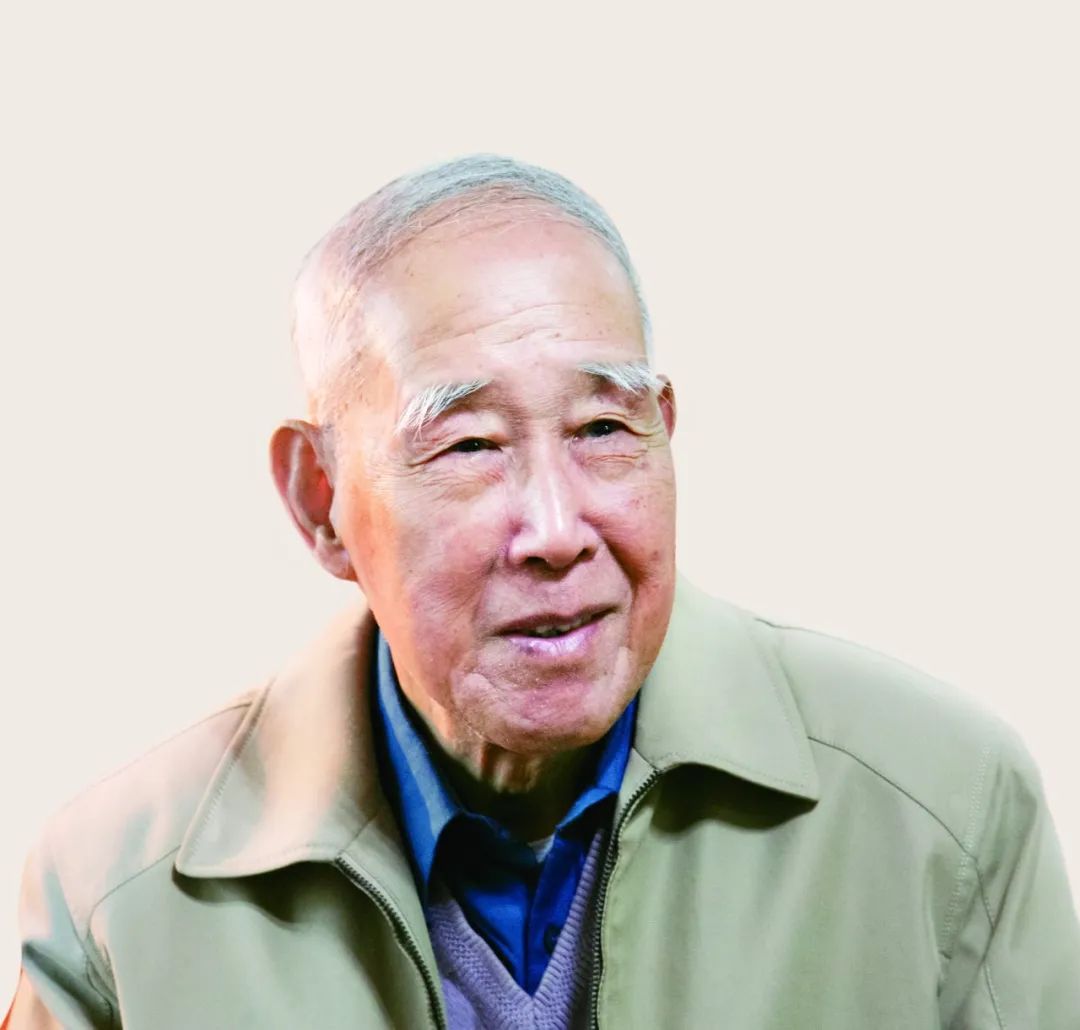

中国共产党优秀党员,著名教育家、新中国石油高等教育事业重要开拓者、中国石油大学(北京)原党委书记华泽澎同志,因病医治无效,不幸于2022年12月22日18时01分在北京逝世,享年93岁。

华泽澎教授,1929年出生于天津市,1955年加入中国共产党。1952年毕业于天津大学采矿系,1954年毕业于中国人民大学工业经济系研究生班。1952年至1953年在清华大学石油系任教,1953年起任教于北京石油学院、华东石油学院、石油大学(华东)、石油大学(北京),先后担任北京石油学院工业经济教研室代主任、工业经济系主任助理,油建系、开发系副主任、党总支副书记,开发系党总支书记;华东石油学院农场革委会副主任,炼油厂厂长、党总支副书记,教务处负责人,常务副院长,党委书记;石油大学(华东)校长、党委书记,石油大学(北京)党委书记等职务。1989年5月晋升为教授,1995年3月光荣退休。

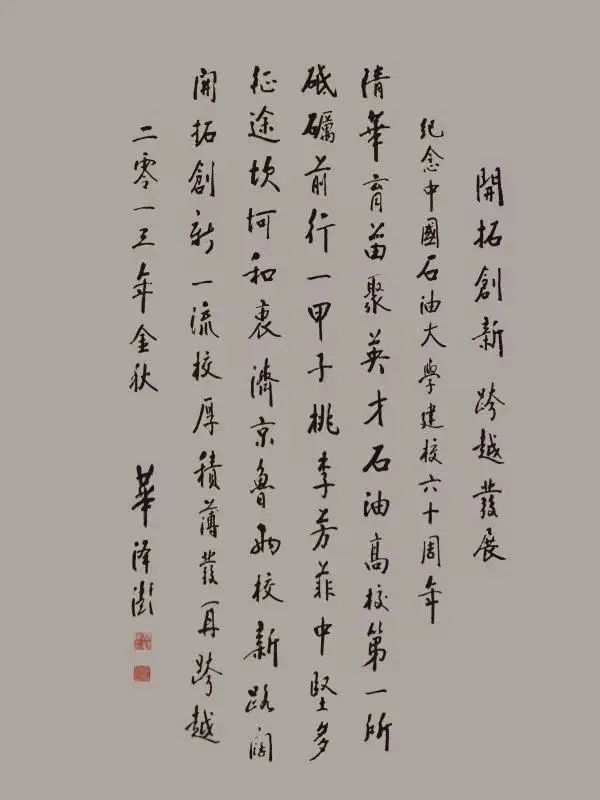

华泽澎教授是中国石油大学发展改革的重要贡献者,担任学校主要领导期间,团结带领广大师生,实现学校在北京、山东两地办学,促成“石油大学(北京)”建立,为学校今天的办学事业奠定坚实基础。他高度重视学校优良校风学风的传承弘扬,为学校精神文化体系形成作出重要贡献。他是中国石油大学经济管理教育的主要开创者,是工业经济专业和能源经济学科的主要创立者,为国家培养了大批优秀人才。1954年担任北京石油学院工业经济教研室代主任,1956年北京石油学院设置工业经济专业,成立工业经济系,是我国工科大学中最早成立的经济管理类院系之一,为中国石油大学经济管理教育的创建与发展奠基了扎实基础。1982年他开始讲授能源经济课程,1991年主编出版《能源经济学》教材,是国内第一批关于能源经济的著作。

华泽澎教授在教育战线上辛勤耕耘四十三年。他治学严谨,敬业勤业;淡泊名利,勇于奉献;严于律己,宽以待人;热爱同志,关爱学生。他的一生是为中国石油大学建设和发展事业奋斗的一生,是为党的教育事业和石油高等教育事业奋斗的一生。

今天

我们谨以此文深切缅怀华泽澎教授

从1954年参加工作开始,华泽澎分别经历了北京石油学院艰苦创业的建校时期,迁校东营后华东石油学院的再建时期,更名石油大学后学校快速成长的发展时期。2018年,中国石油大学建校65周年之际,华泽澎教授获得“创校功勋奖”。他是学校事业发展的奠基者、开拓者、建设者,他曾深情地说道,“作为建校之初就来到学校工作的一名老教师,一个见证了新中国石油高等教育事业发展和新中国第一所石油高等学府发展历程的老教育工作者,我的职业生涯几乎全部在这里度过,对学校感情之深厚不言而喻。”

筚路蓝缕启学科 满腔热情以报国

1952年,新中国经过三年恢复时期,即将开始大规模的经济建设。毕业于北洋大学(现天津大学)采矿系的华泽澎最初被分配到清华大学化工系,因为即将成立的北京石油学院要设置经济管理专业,他便被派往中国人民大学进修。

1953年10月,北京石油学院正式成立。1954年9月,工业经济教研室设立,华泽澎担任了代主任,从此他与经济管理教育结下了不解之缘,也开启了他筚路蓝缕为石油高等教育奉献终生的报国之路。

1956年4月1日,北京石油学院召开青年教职工社会主义建设积极分子大会,在大会上表扬了122名积极分子和一个优秀团小组。这是华泽澎与优秀团小组———青年团工程化小组的合影

“学校是边建校边办学,条件非常艰苦,但是老师、学生们干劲十足,充满激情,心里想的都是怎样为国家石油工业的发展输送急需的建设人才。”就是凭着这样的满腔报国热情,华泽澎全身心投入到了繁重的教学工作中去,孜孜不倦求索,兢兢业业育才。

当时,工业经济教研室一方面为各工科专业学生开设经济管理课,一方面为设置工业经济专业做准备。经济管理课有110学时,却只有四名青年教师,教学任务重、压力大,最困难的是没有现成的教材。没有教学经验的年轻教师只能边写讲义、边备课、边上课,还要面对给与自己年龄相仿的学生讲课的紧张。但没有人放弃,凭着年轻人的一股朝气和刻苦精神,以及对学生的责任感,四名老师硬是把这门新课撑了下来。华泽澎与其他老师还利用到石油厂矿实习的机会,收集了大量资料,了解了生产现场对经管人才的需要和具体要求,充实了讲课的内容,为工业经济专业的设置做了必要的准备。

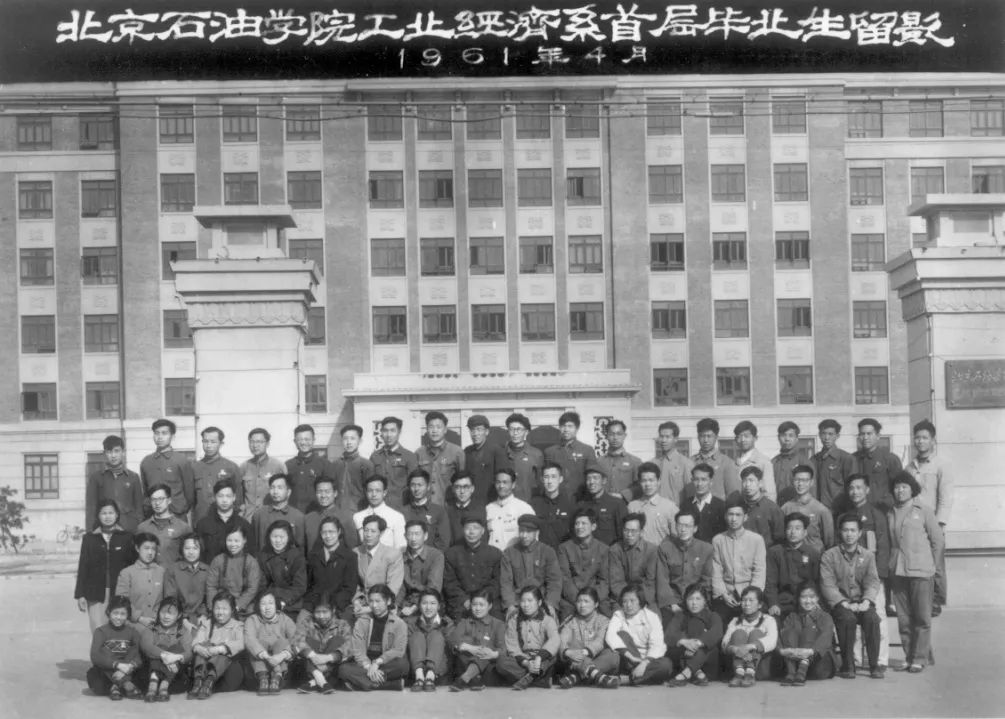

经过不懈的努力,1956年北京石油学院设置了工业经济专业,同时成立了工业经济系,并于当年招生,是工科院校中较早设置该专业的。

工业经济系56级首届毕业生在主楼前合影

1962年学院组织教师编写了《石油工业经济》和《石油企业管理》两部教材,这是工业经济系成立以来首批自己正式编写的教材,华泽澎也参与到了教材的编写当中。

1958年3月,华泽澎、卢爱珠老师陪同苏联专家、工业经济教授杜那耶夫考察四川油气田时合影(右一为华泽澎)

几十年来,华澎泽教授一直关注着学科的发展,为之建立发展作出了不可磨灭的贡献。他说,“建设经济管理学科、培养经营管理人才、组建这个学院,既是时代的需要,也是我毕生的夙愿。”

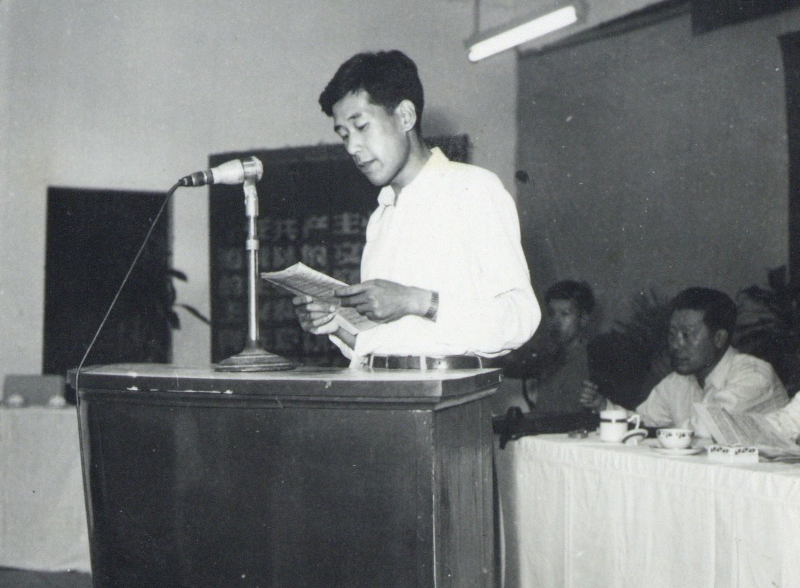

1960年,北京石油学院第三次党代会上,工业经济系党总支委员华泽澎发言

1960年工业经济系师生结合编写教材,图为华泽澎为56级同学讲解有关内容

凭借对石油高等教育事业的执着,他脚踏实地、治学严谨,不断创新,精益求精。自1980年开始,华泽澎教授专攻能源经济方面的研究工作,创立了能源经济学科,并于1982年开始讲授能源经济课程。功夫不负有心人,1991年华泽澎教授主编的《能源经济学》一书正式出版。这是当时国内第一本关于能源经济的著作。

华泽澎主编的《能源经济学》

1996年10月,原工业经济系老教师合影

艰苦奋斗拓格局 两地办学奠基石

1969年学校迁校山东东营后,办学条件遭受了重大损失,教学、管理等等,都遇到了许多意想不到的困难。“当时,我们迎难而进,竭尽全力克服面临的新困难,努力工作,继续在艰难中成长,于曲折中前进,延续了石油高等教育事业的发展。”

1983年10月,石油高校考察团赴美考察有关高校时合影。华东石油学院杨光华院长、华泽澎副院长参加了考察

自1984年起华泽澎担任华东石油学院党委书记。1988年,经国家教委批准,石油大学在北京、华东两地办学。两地办学格局形成后,杨光华、华泽澎等学校领导带领全校师生,经过几年努力,坚持走教学、科研、生产三结合的办学道路,在巩固提高石油大学(华东)的同时,石油大学(北京)加速形成办学实体,学校在整体上有了较快、较大发展。

华泽澎在石油大学校牌揭幕仪式上

华泽澎教授曾谦虚地说:“我一生在石油大学主要做了三件事。”除创建工业经济专业和创立能源经济学科外,另外一件事则是——经过广大师生的艰苦努力,在上级的大力支持下,促成了在华东石油学院北京研究生部基础上建立了石油大学(北京)。

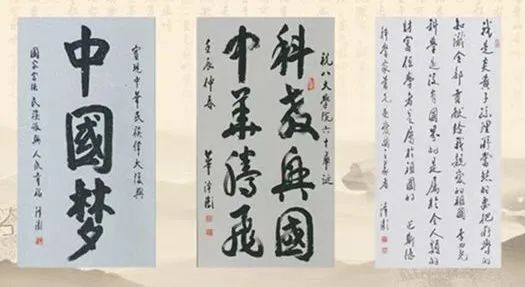

塑造石大魂 激励石大人

“人是要有点精神的,大学更是需要有一种精神的。”

华泽澎认为,一所好的大学,要有自己独特的风气,独特的资源,形成一种无形的力量。不管学生走到哪里,都要铭记自己的校风,带着这股“风”,将它作为自己一生的“标记”。

1991年3月3日,为美化校园,华泽澎和师生员工一起冒雪植树

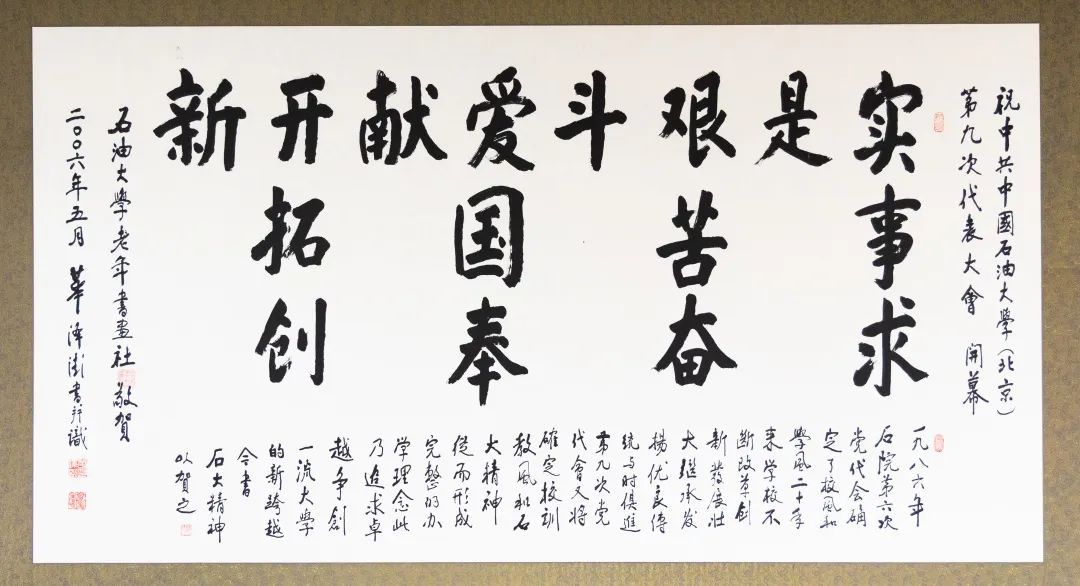

中国石油大学几次建校创业,得益于有一支过硬的教师队伍,根本上还是因为这支队伍有艰苦奋斗的优良传统和工作作风。1986年中共华东石油学院第六次代表大会在东营校本部举行,这次党代会明确提出了“实事求是,艰苦奋斗”的校风和“勤奋、严谨、求实、创新”的学风。

华泽澎教授生前在采访中回忆道:“记得在1985年,学校引导并发动全校师生员工在树立怎样的校风、学风上开展了大讨论。经过一个学期的充分讨论,师生们提出了几十条具体意见。经反复筛选,确定了两三条比较集中的意见,提交党委研究,最终在学校的第六次党代会上确定了我们学校的校风,就是‘实事求是,艰苦奋斗’八个字。”

1991年陪同国家教委领导参观石油大学校史展览馆

优良的校风和学风,深刻概括和总结了学校长期办学经验,记录着学校前进的步伐,凝结着中石大人的辛勤劳动和价值追求,是学校宝贵的精神财富。实践证明,这笔巨大的精神财富,正是学校不断取得辉煌业绩的动力源泉,也为全体中石大人注入了源源不断的灵魂滋养。

看着一届届中石大学子,前赴后继地奔赴祖国最需要的地方,华泽澎教授曾自豪地说,“石油大学培养出来的学生把奉献当作责任,当作义务,当作兴趣。”

春风化雨育桃李 做精神的富有者

“在平凡的岗位上,从事着不平凡的事业。虽然物质上不富有,但在精神上是个富有者。”以满腔热爱铸就教育事业,华泽澎始终把育人作为教师工作的根本,无论是作为一线教师立于三尺讲台,还是作为学校领导把握全局工作,华泽澎教授始终关心青年学生的成长与成才,他愿意与学生做朋友,他认为与同学们体验共同经历,使他与学生走得更近。

他曾满怀深情地说:“每当看到众多学子成为栋梁之才,取得突出业绩时,每当自己培育的学生毕业多年后还不忘来信向老师倾诉成功的喜悦或郁闷的心事时,那种欣慰的心境和满足感是难以言状的。有什么职业比教师更加富有,更加幸福,更加满足?我拥有的是充满希望、关乎未来的教育事业,我享受的是人间最纯真的师生之情!”

辛勤耕耘教育战线四十三载,立德树人,弦歌不辍,他把自己的一生献给了自己无比热爱的教育事业。数十载光阴,他用实际行动践行使命担当,呕心沥血为中国石油大学的建设发展孜孜不倦地奋斗,把一生献给了中国石油教育事业!

丹心映日月 风范励后人

深切缅怀华泽澎教授

编辑:魏志博

责任编辑:华南

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |