猝不及防。

又一轮疫情开始了。

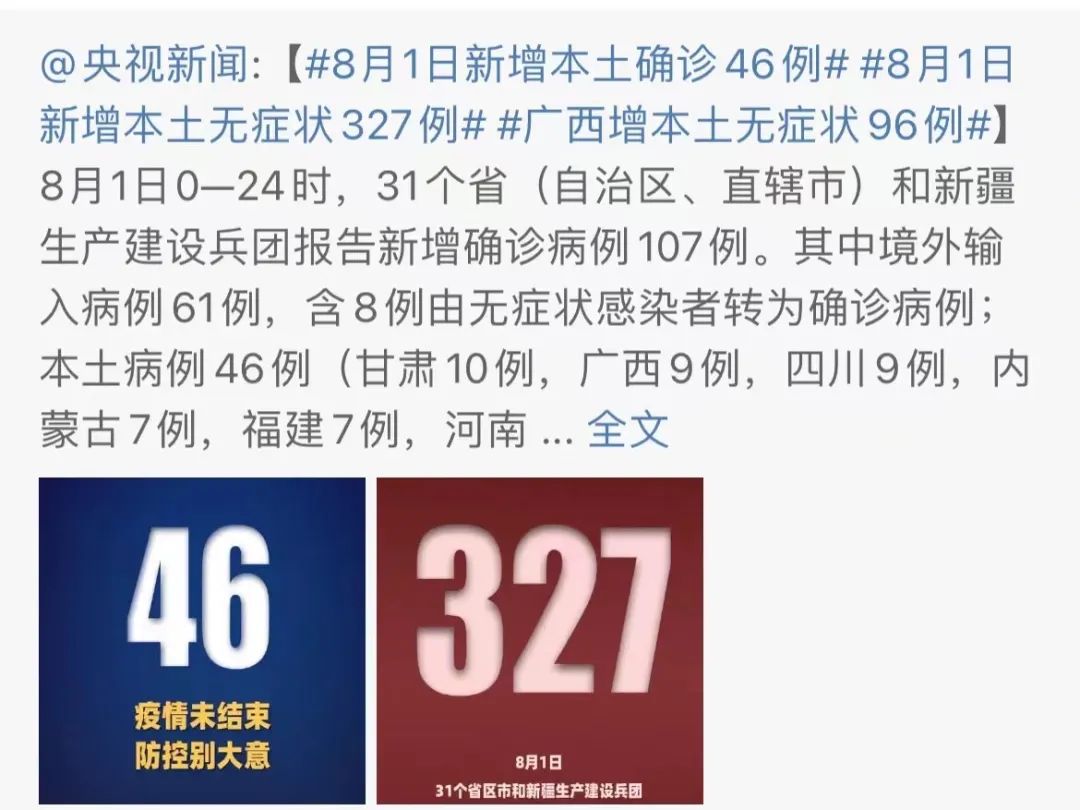

根据央视新闻的报道,仅8月1日一天,新增本土确诊病例就有46例。

新增本土无症状感染者有327例。

其中,广西尤为严重,多个省份也出现零星病例。

一时间,不少人又一次陷入被疫情支配的恐惧之中。

图片来源:央视新闻

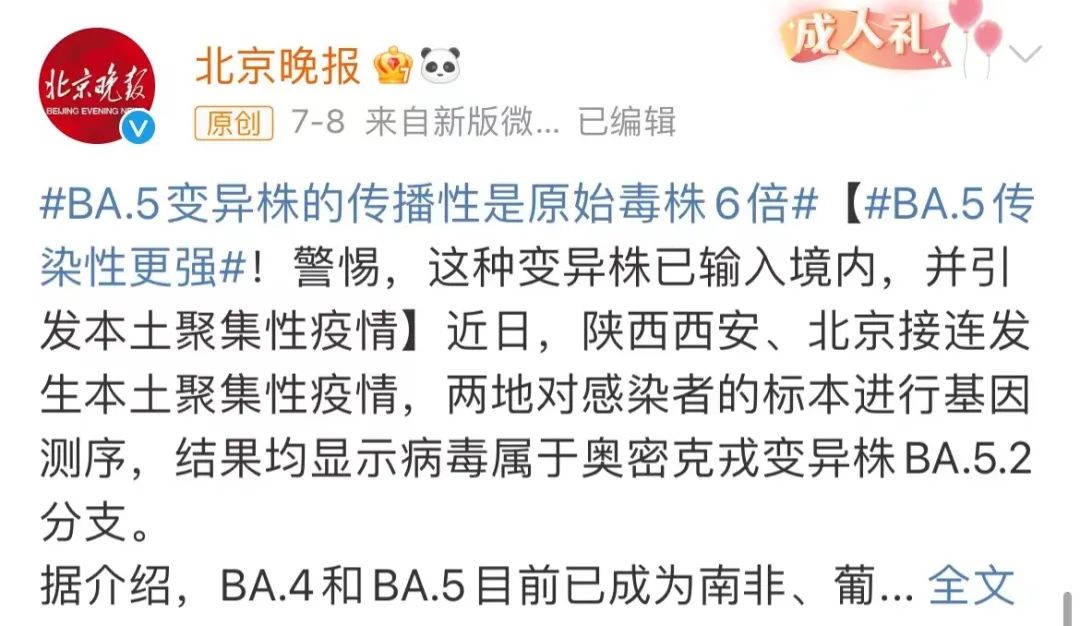

并且这一次,病毒又一次变异了。

从7月初起,西安、北京接连发生本土聚集性疫情,两地对感染者标本进行基因测序,结果均显示属于变异株BA.5.2分支。

它的传播性,是原始毒株的6倍。

伤害性很大。

图片来源:北京晚报

而更令人担心的,除了变异病毒的高传染性外,还有新冠痊愈者极有可能留下的后遗症。

这种后遗症,不单单是身体上的,还有精神上的。

先说对身体的影响。

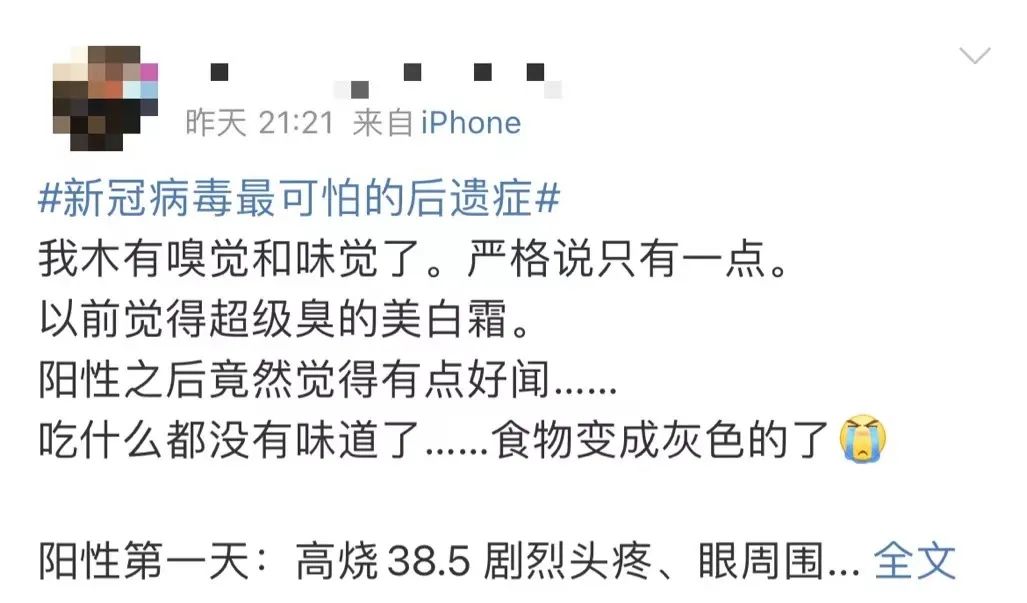

微博上有一个话题:新冠病毒最可怕的后遗症。

其中有不少人讲述了自己的经历。

有人失去了嗅觉和味觉。

她说自己以前觉得超级臭的美白霜,现在竟然觉得有点好闻。

吃什么都没有味道了,食物变成灰色的了。

她不知道自己什么时候才能恢复味觉。

有的人先前从未在意过这件事,但痊愈后,胸口就开始疼。

2个月了都没有缓解。

就连平时身体素质绝佳的足球健将梅西也说,新冠后遗症对自己的影响很大。

病毒给他的肺部带来后遗症,他有一个半月都不能跑步。

它甚至还诱发了儿童的肺炎。

世卫组织欧洲区办事处的报告显示,欧洲16岁以下的儿童肺炎病例中,有70%的患者曾经感染了新冠病毒。

在以色列,最近报告的12名儿童肺炎患者中,有11名在一年内感染过新冠病毒。

你可以说人体都有差异性,后遗症这件事对每个人身体的影响都不一样。

但你没法证明这样的结果只是一个巧合。

如今,越来越多的研究报告已经证明,新冠后遗症虽然会因人而异,但在统计学概率上,它是存在的,甚至对我们的影响是极为显著的。

哈佛公共卫生学院等学者观察发现,有五种后遗症最为常见:极度疲惫、头痛、注意力障碍、脱发与呼吸障碍。

它对我们的五官与大脑、生殖、泌尿和内分泌系统、肺部、心脑血管、消化系统、肌肉骨骼、免疫系统、皮肤、神经系统、系统性感知等的影响将是显著的。

图片来源:看看新闻Knews

新冠后遗症的伤害,真的不容小觑。

但最严重的,还要数精神上的伤害。

7月初,界面新闻曾经采访过新冠痊愈患者任强。

他是在上海打拼的务工人员,原本这里是很好找工作的。

可谁知,自从他感染过新冠,住过方舱后,再想找到工作,简直难如登天。

即便他已经康复两个月了,可不管去哪里找工作,都会收到相同的一句话:“去过方舱的我们不要”。

没了工作,就意味着没了收入,居无定所的他只能拖着行李,住进火车站内偏僻的过道里。

在这里,不只任强一个,好多曾经确诊过的同伴会和他一起,在这里艰难谋生。

在上海40度的高温下,他们只能靠着馒头花卷充饥,躲在天桥底下上网。

他们尝试着加入一个又一个劳务工作群,保安、搬运、快递员都应聘过,但一个也找不到。

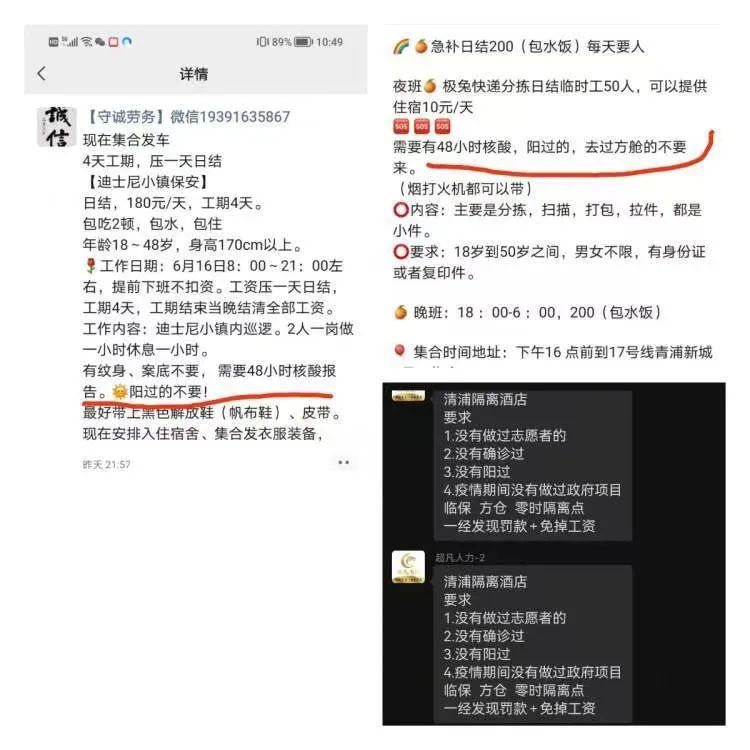

甚至在很多招工群,你会明显看到这样的信息,就连去抗疫的志愿者都要被歧视。

一句“阳过的不要”“去过方舱的不要”,碾碎了他们最后一丝希望,也堵住了他们最后一条求生之路。

这其中,更不少有的人,连家乡也回不去。周围的人一听说他曾经感染过新冠,或是在方舱做过志愿者,就像病毒一样防着他。

谁曾想到,只是患了一场病,进行了一次治疗,如今便要被社会歧视。

谁能想到,义无反顾支援城市建设的人,一旦感染过,便要被家乡所不容。

这是多么令人心寒的事啊。

有人甚至直接总结说:被歧视,是新冠患者最大的后遗症。

如果你经常关注新闻,就会发现:

因为曾感染过病毒而被歧视、被排挤的新冠痊愈者,还有很多。

一位叫祝建洲的男子,在接受采访时,面对镜头嚎啕大哭:

“除了你们医生和我的家人不嫌弃我们,这个社会上的任何人都嫌弃我们。”

“我们要面临工作被裁,小孩在学校被另眼相看,不骗你们,我们真的很难。”

图片来源:网络

无独有偶,纪录片《新冠康复者的一年》中,有对夫妻俩的遭遇让人唏嘘不已。

他们在新冠康复后,不仅承受着来自外界的孤立,就连家人也不想和他们进行来往。

不敢出门,只能乖乖待在家里,并无奈自嘲道:“我们是害虫。”

图片来源:网络

还有的新冠痊愈者,无法承受外界汹涌的歧视、排挤与网络暴力,选择以自杀的方式,来摆脱这段噩梦般的经历。

一位医生在微博中写道,她曾接收过一个病人,浑身是血,手外伤,头部也有伤口。

在与病人沟通伤情时,她了解到,病人是自杀造成的伤。

而自杀的原因,是因为他曾患有新冠肺炎。

周围人的歧视与排挤,让他身心俱疲,想要一死了之。

图片来源:微博

记得一位新冠康复者,在社交平台上写下这样一段话:

我以为我终于可以正常生活了,但生活却“病”了。我被网络人肉、被辱骂。我想问,我能去哪儿……出院一周了,没敢再出门,因为总觉得小区邻居在背后议论我,看见我就躲。我怀疑是不是真的不该回来,是不是当时肺炎死了更好。

他们以为,打败新冠是最难的,却没想到,打败新冠后的生活,才是困难的开始;

他们以为,战胜病毒是一场胜利,却不知道,病毒虽然走了,他们却被当成新的病毒。

被社会排挤,被周围歧视,被网络辱骂,他们无所适从,不知该去哪里?

像被困在一个深不见底的黑洞里,看不到亮光,也摸不到希望。

明明,感染上病毒已经很不幸了,为什么还要被社会、被生活如此刁难?

忍不住想问,到底是他们病了,还是我们病了?

听过一句话:“恐惧让人自保,自保让人逃避,逃避引发厌恶,厌恶让人心生歧视。”

来自周围人的歧视和排挤,从根源上来说,是因为对新冠病毒的恐惧。

因为害怕新冠康复者会携带病毒,因为担心病毒会感染自己或更多的人,所以选择极端、狭隘的方式,比如就业歧视、网络暴力、排挤针对等,来与病毒划清界限。

关于这一问题,来自复旦大学附属中山医院感染病科、医院感染管理科主任胡必杰教授给出了解答:

事实上,我们发现这些冠以复阳或复发的新冠康复者,并没有引起周围人群的感染或传染。科技工作者对这些复阳的人群进行研究,一是采集鼻咽、咽喉和肛门拭子等标本进行病毒培养,结果均未培养到病毒;二是对复阳的样本进行基因测序,没测到完整的病毒序列,提示这些核酸复阳的标本,其实是病毒的核酸片段。换言之,是死病毒,没有传染性。国内外的研究结果是一致的,证明核酸复阳者没有传染性。

图片来源:公众号@上海发布

简单来说就是:

新冠康复者,不会传染病毒。

他们,是社会中平等的一员,是正常的普通人,是我们的兄弟姐妹。

我们的共同敌人是疫情,我们需要一起战胜的是病毒。

而不是我们的同胞,那些痊愈了的新冠康复者。

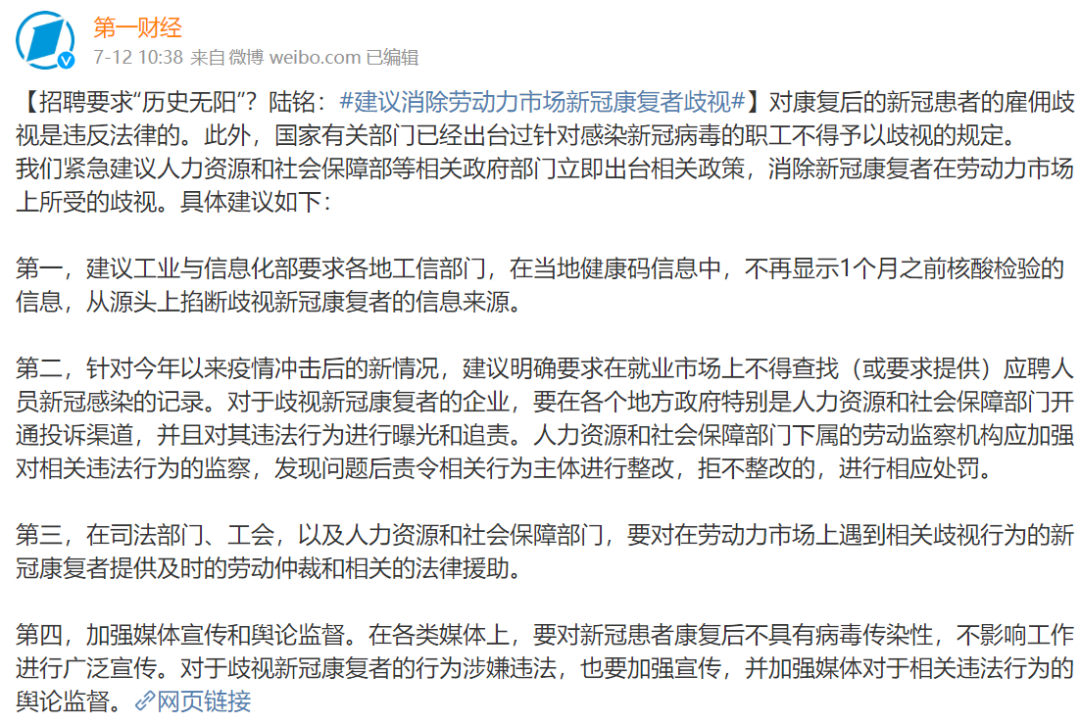

值得庆幸的是,新冠康复者所面临的困境,已经引起全社会的重视。

有关部门也在不断完善制度和措施,来消除对新冠康复者的排挤和歧视:

1.从源头上掐断歧视新冠康复者的信息来源;2. 明确要求不得查找应聘人员新冠感染的记录;3. 对遭遇歧视行为的新冠康复者提供及时的劳动仲裁和相关的法律援助;4. 加强媒体宣传和舆论监督。

图片来源:微博@第一财经

在疫情面前,我们都是受害者。

没有一个人会愿意被感染,也没有谁是故意找感染。

我们需要共同应对的是疫情,不是被病毒感染的他们。

多一些理解与包容,少一些歧视与排挤,别让他们无所适从,也别寒了他们的心。

点个【在看】吧,为新冠康复者发声。

愿他们的生活回归正常,愿这世上再无歧视、偏见以及疫情。

愿我们能早日摘下口罩,去想见的地方,见想见的人。

共勉!

作者| 周美好、嘉莉妹妹

图片| 网络(如有侵权请联系删除)

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |