在商代甲骨文上就有墨书、朱书(用朱砂墨书写)的痕迹,可见先人早在殷商时期就已了解墨的功能并用于书写文字。墨的历史几乎是伴随文字的起源而出现,并随文字的演变而发展。至迟在盛唐时期,书画家对于墨法的注重已较为普遍,张彦远《历代名画记》云:“是故运墨而五色具,谓之得意。意在五色,则物象乖矣。”如果能领会用墨的旨趣并称心使用,看似单色的墨在水、笔、纸等材料的配合下有着丰富的变化,从而表现出各种物象的艺术之美,使作品更富表现力和感染力。

包世臣《艺舟双揖》云:“然而画法字法,本于笔,成于墨,则墨法尤书艺一大关键也。”沈曾植在《海日楼札丛》中也说:“墨法古今之异……自宋以前,画家取笔法于书;元世以来,书家取墨法于画。”无不说明墨法在书法创作中的重要地位,它和笔法、字法、章法一样,都是书法技法中的重要组成部分。言先生是重视用墨的,他以自己的亲身实践曾撰写《用墨散论》一文行世,在《我们以什么贡献这个时代?——从“当前书法创作学术批评展”谈起》一文中对用墨也着力强调:

古云,“书法唯风韵难及”,其关键在于笔墨的丰富性、多变性。当下书法,用墨失察者居多,尤以篆隶创作,普遍用墨太实,甚至通篇不见墨法变化。“黑处见力量,白处欠功夫”这是黄宾虹先生在林散之32岁第一次见面时的批评语。用墨之法,浓、淡、润、渴、白,其要领是“带燥方润,将浓遂枯”(孙过庭《书谱》),以燥中见润,浓中显劲,于笔法中力现墨彩与墨调,增强书法的艺术表现力。浓欲其活,淡欲其华,润可取妍,渴能取险,白知守黑。当下书坛好多书家的理念还未从清代碑学的藩篱中冲破出来,承继清代“乌、方、光”的用墨习惯, 不善于也不敢用渴墨。“燥锋、即渴笔。书家双管有枯笔二字,判然不同。渴则不润,枯则死矣。”(梁同书《频罗庵论书》)渴墨之法,妙在用水。“运用之妙,存乎一心”,渴笔用墨较少,涩笔逆行,苍健雄劲,写出点画中落出的道道白丝。而在渴墨的应用中,常常离不开涩笔。涩笔,衄错艰涩,行中有留。蔡邕《九势》中说:“涩势,在于紧战行之法。”古人有“如撑上水船,用尽力气,仍在原处”。林散之先生在《谈艺》中说得好“怀素能于无墨求笔,在枯笔中写出润来,筋骨血肉就在其中了。”“碑要看空白处”“乱中求干净,黑白要分明”。还说:“临《书谱》要化刚为柔,最难是要写出虫蛀纹来,笔画像虫蛀过一样。”苍中藏秀,乃是真苍。我们今天的时代,既不是在清代,也不是在唐代。我以为今天是个写意的时代,造虚的时代。庄子的“虚”“静”“明”,老子的“致虚极,守静笃”在今天同样要求我们认识到:好作品必须重虚处,而不是在实处。(《抱云堂艺评》)

“用墨之法,浓、淡、润、渴、白”“浓欲其活,淡欲其华,润可取妍,渴能取险,白知守黑。”能知墨分五色并熟练运用到书法创作中,也就懂得了“笔墨的丰富性、多变性”,才能有助于作品风韵的生成,否则就不懂墨法变化,成了用墨的失察者。墨分五色的形成有着一定的渊源和过程,也各有不同的技巧和美学特征。

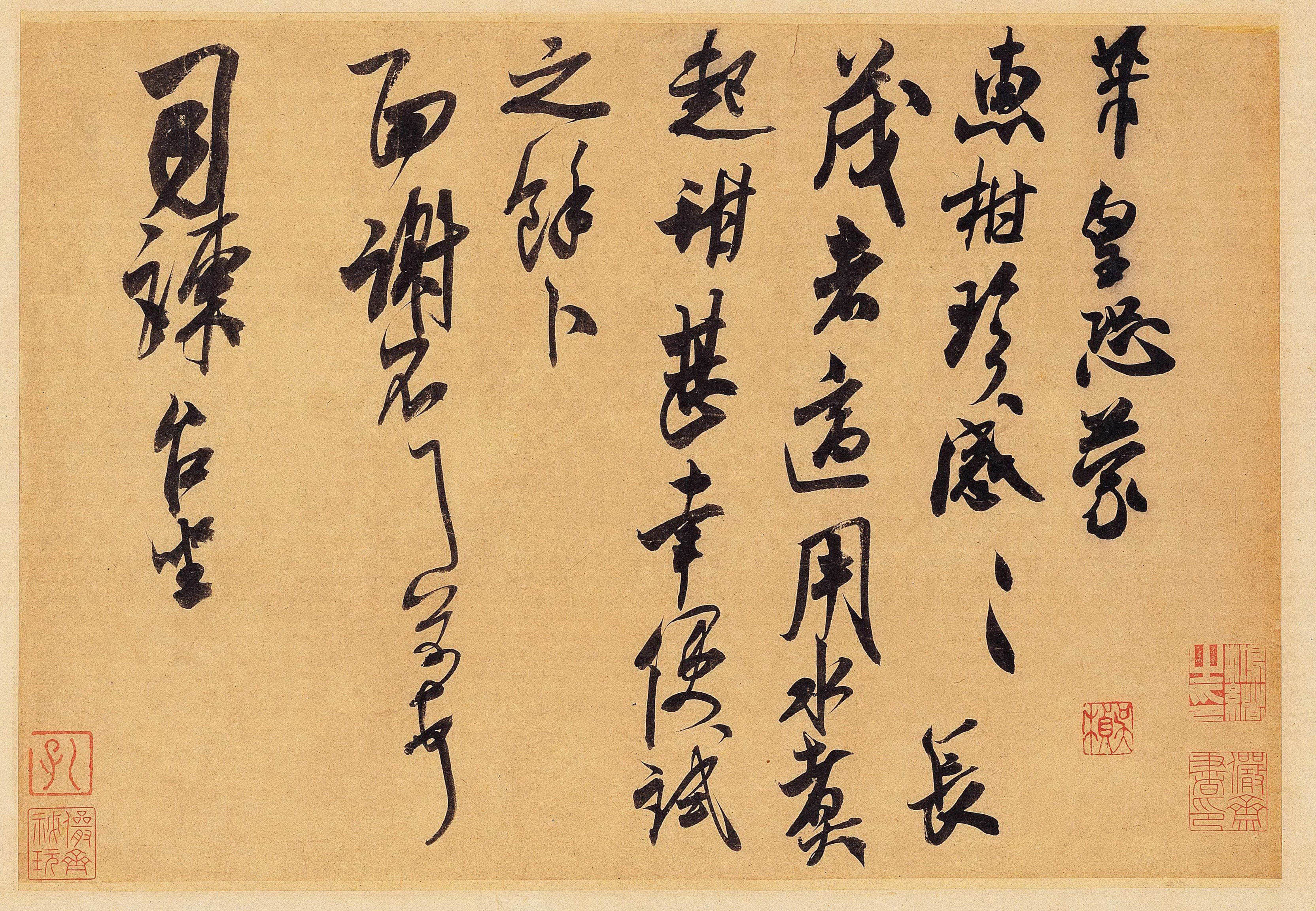

董其昌《自书谢许使君刻戏鸿堂诗卷》(局部)

一、浓欲其活

三国时期的曹植乐府诗《长歌行》云:“墨出青松烟,笔出狡兔翰”。这种松烟墨在魏晋南北朝时期完全取代了天然的石墨,盛行开来。这种墨可谓“一点如漆”,正是浓墨的特点:墨色厚沉、乌黑发亮,十分醒目。当时的用墨基本上都是浓墨,黄宾虹《黄宾虹文集》提及“魏晋六朝。专用浓墨,书画一致”。后世在评价陆机《平复帖》时,多认为其用墨有“绿色”,如张丑称“墨有绿色。”顾复称“墨色微绿,古意斑驳。”近代藏书家傅增湘称其“墨色有绿意”等。这是《平复帖》书写时所用的墨比较特殊,黑色中泛着绿色,颜色乌黑发亮,启功称之为“翠墨”,并有《论书绝句》云:“翠墨黟然发古光”,形容墨色之浓,且古色古香。可知,书家用浓墨又来已久。苏轼也喜欢用浓墨作书,他把墨的光泽比作“小儿目睛”, 其《书怀民所遗墨》云:“世人论墨,多贵其黑,而不取其光。光而不黑,固为弃物;黑而无光,亦复无明。要使其光清而不浮,湛湛然如小儿目睛,乃为佳也。”黑而有光泽、浓墨淋漓的效果也是苏书“厚重丰腴”特点的主要表现。李之仪《跋东坡四诗》称:“东坡捉笔近下,特善运笔,而尤善墨,遇作字,必浓研,几如糊,然后濡染。蓄墨最富,多精品。”苏轼偏爱浓墨的习惯,也是他追求意趣、我行我素的个性使然。

“浓欲其活”,墨虽然浓,但可以不失其鲜活。浓墨作为最主要也是历史最长的一种墨法,古人作书多爱用浓墨,且以健笔蘸浓墨,写出来的字沉厚遒劲,富有立体感,并多有论述:

吴兴赵学士松雪有云:“古人作字多不用浓墨,墨太弄则失笔意。”然羲之书墨尝积三分何耶?余又见东坡真迹,墨如漆,隐起楮素之上。山谷亦谓其用墨太丰而韵有余,余谓吴兴所云特楷书耳,至于行草则不然。(刘绩《霏雪录·论述》)

古人作书,未有不浓用墨者。晨起即磨墨汁升许,供一日之用也。取其墨华而弃其余滓,所以精彩焕发,经数百年而墨光如漆。(王澍《论书剩语》)

古人何以爱用浓墨作字?梁巘《评书帖》云:“矾纸书小字墨宜弄,浓则彩生”,这或许是其重要的原因。因为在明朝以前用的纸都是熟宣,即为用矾加工过的生宣,其吸水性和沁水性都较弱,墨韵不易变化。言先生对“书小字墨宜弄”深有践行,他总结道:“书篆最好用大笔写小字,善用浓墨,以显力度,然浓不凝滞,笔实墨沉。”言先生还认为浓墨之妙在于“浓墨行笔中实凝重而沉稳,墨不浮,能入纸。‘下笔用力,肌肤之丽’。”(《抱云堂艺思录》)浓墨作书,往往墨迹斑驳拙朴、厚重丰富,具有凝重沉稳、神采外耀的效果。李嗣真《论钟张二王书》云:“似沃雾沾濡,繁霜摇落”,就指出墨色像浓雾沾湿,厚霜堕落,喻比用墨厚重而洒脱。冯武《书法正传》称徐铉“善小篆,映日视之,画之中心有一缕浓墨,正当其中,至于曲折处,亦当中,无有偏侧,乃笔锋直下不倒,故锋常在画中”。包世臣《艺舟双楫》云:“每以熟纸作书,则其墨皆由两边渐燥,至中一线,细如丝发,墨光晶莹异常,纸背状如针画。”从冯、包二人书论中,可鉴言先生的“浓墨行笔中实凝重而沉稳,墨不浮,能入纸”确为的论。

米芾《惠柑帖》

二、淡欲其华

欧阳询《用笔论》云:“其墨或浓或淡,或浸或燥,遂其形式,随其变巧”。用墨有浓有淡,各随各的形势,都能变化巧妙。沈宗骞《芥舟学画编》也认为用墨的浓淡各有其美,云:“因分号用墨之法,曰嫩墨,曰老墨。嫩墨者,盖取色泽鲜嫩,而使神彩焕发之喻。……老墨者,盖取气色苍茫,能状物皴皱之喻。”“嫩墨”即淡墨,“老墨”即浓墨。“淡欲其华”,墨虽然淡,但不失其神华。言先生认为“淡墨有清雅淡远之致,与浓墨一样各具风韵。”(《抱云堂艺思录》)古代书家追求淡墨者代不乏人,康里巎巎的淡墨可谓淡到极致,作品有着劲健清新、纯净洒脱的神韵;董其昌作品书禅一味,清淡古雅、秀逸淳和,给人飘然欲仙不染凡尘烟火的气息;王文治喜用淡墨,以表现潇疏秀逸之神韵,时称“淡墨探花”“淡墨翰林”等。更多的书家在用墨上是浓淡法兼而有之,如米芾在书法创作中借绘画用墨掺水的方式,通过运笔实现墨色由浓渐淡、由润渐枯、由深入浅的循序、自然变化。

董其昌作为“承赵孟頫之后独开淡墨一派的代表人物”,在淡墨书画创作上最具代表性也最具成就。“用淡墨最显著的要称董其昌。他喜欢用‘宣德纸’或‘泥金纸’或‘高丽镜面笺’。笔画写在这些纸上,墨色清疏淡远。笔画中显出笔毫转折平行丝丝可数。那真是一种‘不食人间烟火’的味道!”(潘伯鹰《书法杂论》)董其昌书画风格在整体的审美取向上是平淡天真,作为墨法的集大成者,他善用淡墨不只是体现在他的技法上,更是一种简淡随意、古淡逸气、平淡天真的审美取向。如张庚《浦山论画》所评:“麓台云:‘董思翁之笔犹人所能,其用墨之鲜彩,一片清光奕然动人,仙矣,岂人力所能得而办?’又尝见思翁自题画册亦云:人但知画有墨气,不知字亦有墨气。可见文敏自信处亦即是墨。”我们从董其昌作品中可以感受到淡雅气息是扑面而来,这是他书迹上的墨气以及结体取态的审美自觉,也是他艺术审美境界中的意向。言先生认为:“董其昌由参禅而悟到庄学的最高意境——淡,这是一种自然平淡虚静的境界。董氏又以山水皴法的用墨参于书法,这种用水破墨活用、淡墨枯笔求润的技法,开创一代风格。”(《抱云堂艺思录》)

近代艺术大师林散之对于书法的用墨和其用笔一样,皆获得了中国书法史上的重要突破。他深得黄宾虹绘画上的用墨之妙,并成功地将其运用到书法中,从而使当代书法家的作品中的墨色开始变得丰富起来。他在70年代以后,曾长期探索以淡墨作书,摸索出以水破墨、以墨破水之法,浓淡干湿,妙趣无穷,其传世遗作,常以墨趣见长。淡墨之“淡”在于调水,一是以水破墨,笔肚饱蘸清水后,笔锋蘸少许浓墨使用;二是以墨破水,笔毫先蘸少许浓墨,再多蘸清水后运笔。还有一种就是用清水将浓墨稀释冲淡后使用,各矜巧妙。淡取韵味,淡墨可以表现出清和静雅的意境,但要注意“度”的把握,太淡则“肉薄”、伤神采,过多地采用淡墨也会伤害线条的质感。淡墨有清雅淡远之致,其“淡”之方式也未必是指墨之浓度、加水的多少,如用笔清劲、点画清简、章法舒朗,同样能呈现出空灵之势、淡雅之趣。

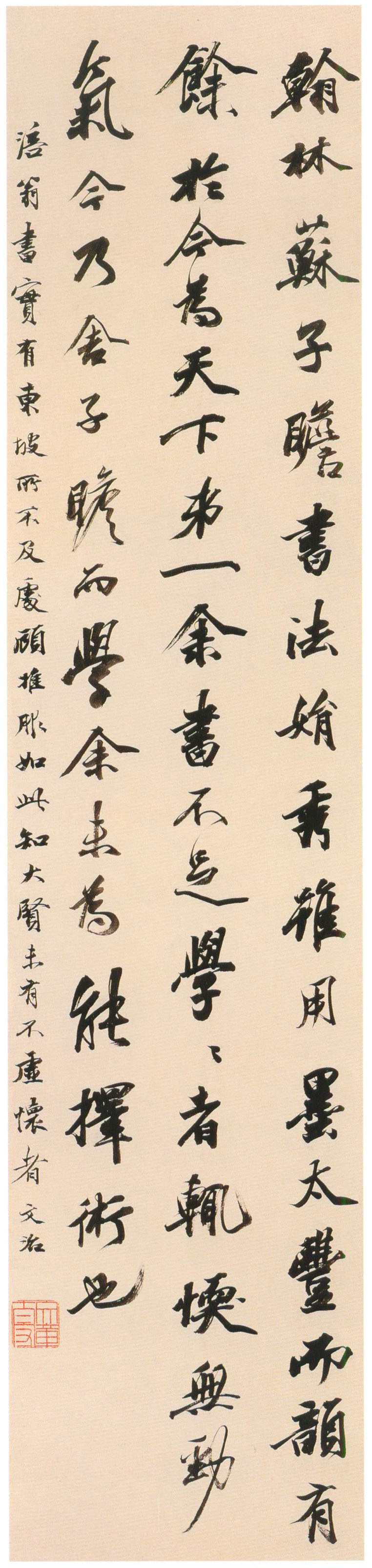

王文治 论书

三、润可取妍

董其昌《画禅室随笔》云:“用墨须使有润,不可使其枯燥,尤忌秾肥,肥则大恶道也。”润者,墨光浮溢,肌肤润泽,墨色柔润有神采、有精气。润墨也称“湿墨”,是指墨色从点画中慢慢向外洇透渗化开来。“润则有肉,燥则有骨。”因其墨气通透,能散于笔画外,彰显出墨色饱满而淋漓尽致,故润墨写出来的线条则畅逸秀美,能表现出外柔内刚、劲秀峻爽的意境。润墨的产生要有纸的配合,如熟宣之类不洇水的纸张是难以出现丰润晕化效果的。在明代随着生宣的出现使用,再结合运笔之节奏,而出现润墨的艺术效果,这并非当时书家的有意而为,而是由于生宣易于墨在纸面上的渗化而无意出现。

通篇用润墨写成的书法作品,可以说是“以润取妍”,给人以温雅或丰腴之感,但也会给人以太平、少变化的感觉,故而在其中参用枯渴的笔墨,燥润相杂、虚实相兼、以润为主,就能在不同程度上显出苍茫、遒劲的艺术效果。如言先生所说“以燥中见润,浓中显劲,于笔法中力现墨彩与墨调,增强书法的艺术表现力。”由于墨之滋润,在润墨的使用过程中,要行笔流利而不能有滞,否则就会出现墨猪、墨团现象,这样的字体笔画虽然丰腴润厚,然由于“多肉微骨”而无妍美之态、清简之气、华滋之韵。

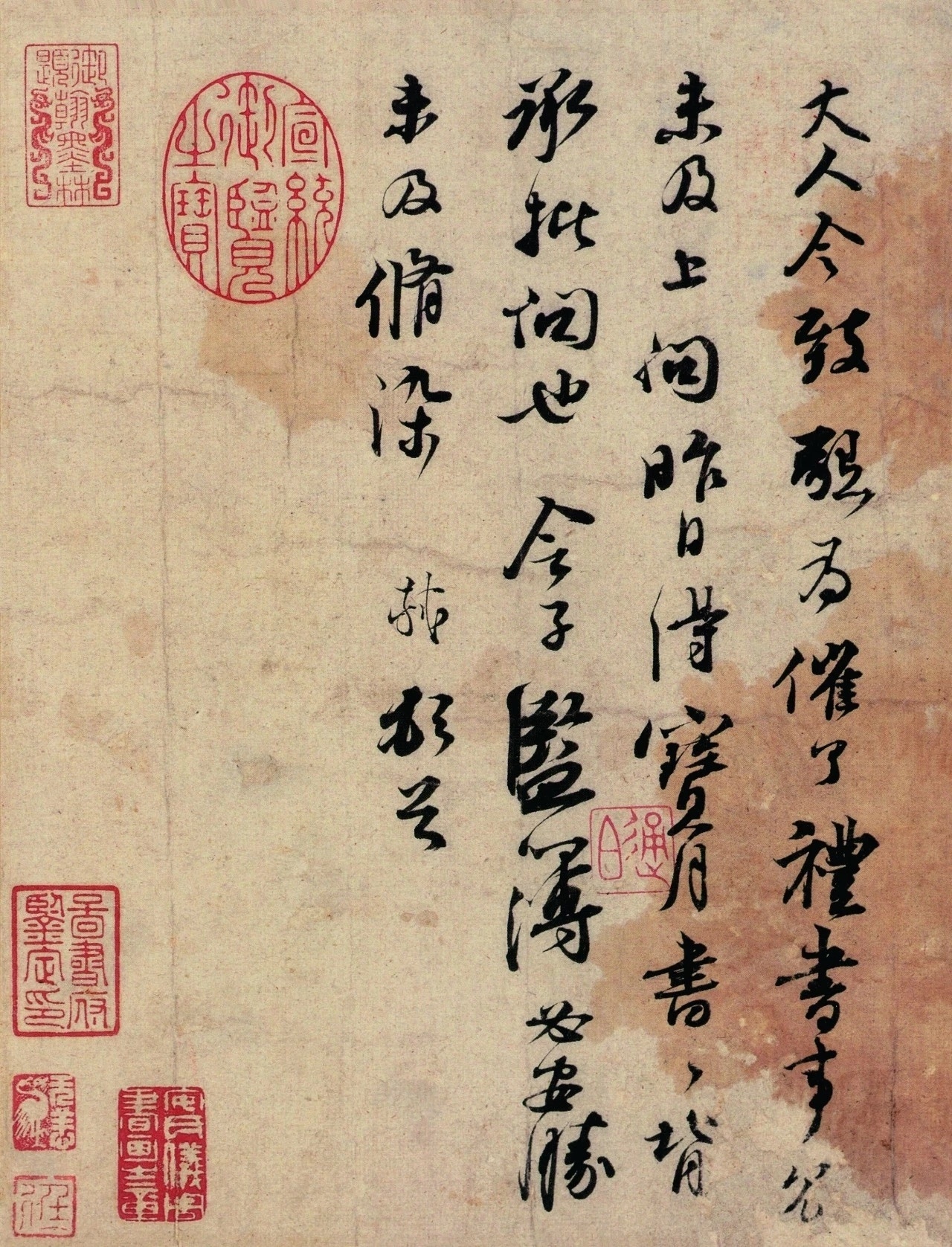

苏轼《宝月帖》

四、渴能取险

渴墨,就是用含墨较少的笔书写,也称为“燥笔”。梁同书《频罗庵论书》云:“书家燥锋曰渴笔,画家双管有枯笔,二字判然不同,渴则不润,枯则死矣。”可知,渴墨是在渴笔的骨法用笔作用下生成的,“用墨较少,涩笔逆行,苍健雄劲,写出点画中落出的道道白丝。使点画中的墨浓且燥,像干皴之笔”(言先生语)。可知渴笔是笔法又是墨法,笔干而墨润,它作为特殊的笔墨语言,充分体现了笔和墨的关系。“渴”字不仅直接说明了墨的浓淡干湿,而且形容了线条的涩势、苍浑、遒劲的外在质感,并暗示了这种笔墨语言的内在气质,其主要是借助疾、涩运笔在渴墨中表现出来。由梁氏之言也知,渴笔与枯笔不同,渴笔是渴而能润、枯中有韵,尤见神采,而枯笔是枯中硬燥、枯中无味,字无生气。

“笔墨”之中以笔为主,墨为辅。用墨的变化及其效果并非都是随意生成,而是由书者用笔来控制的,用笔水平的高低直接影响用墨的效果。言先生说:“当下书坛好多书家的理念还未从清代碑学的藩篱中冲破出来,承继清代‘乌、方、光’的用墨习惯,不善于也不敢用渴墨。”之所以如此,就在于这些书者还没有能够熟练的用笔,没有了解渴笔的奥义。刘熙载《书概》云:“草书渴笔,本于飞白”,以及清人冬心多作“渴笔八法”,说明篆隶行草皆可用渴笔法。言先生说:“在渴墨应用中,常离不开涩笔。涩笔,衄挫艰涩,行中有留。”(《抱云堂艺思录》)如何用涩笔得渴墨呢?蔡邕《九势》云:“涩势,在于紧駃战行之法。”刘熙载《书概》说得更为细致:“用渴笔分明认真,其故不自渴笔始,必自每作一字,笔笔皆能中锋双钩得之。”“用笔者,皆习闻涩笔之说,然每不知如何得涩。唯笔方欲行,如有物以拒之,竭力而与之争,斯不期涩而自涩矣。涩法与战掣同一机巧,第战掣有形,强效转至成病,不若涩涩隐以神运耳。”林散之也说:“笔笔涩,笔笔留”“用笔需毛,毛则气古神清”,并强调“墨要熟,熟中生”。可见历代书家对“渴”“涩”之重视与深刻研究。由于涩笔所产生的力更多是内在的、隐含的、不容易被觉察的,所以在对“涩”的理解上有些难度,“如有物以拒之,竭力而与之争”的说法,非常形象地阐述了运笔“涩”的道理,这与古人以逆水撑船喻涩势有异曲同工之妙。

李日华《渴笔颂》诗云:“书中渴笔如渴驷,奋迅奔驰犷难制。摩挲古茧千百余,羲献帖中三四字。长沙蓄意振孤蓬,尽食腹腴留鲠剌。神龙戏海见脊尾,不独郁盘工远势。巉岩绝壁挂藤枝,惊落云风雨至。吾持此语叩墨王,五指空鹏转翅。宣城枣颖不足存,铁碗由来自酣恣。”由此诗可知,在书法创作中适当运用渴墨,不但见线条苍劲古朴、见笔势稚拙苍浑,也见书者丰富的情感及多样的美学思想。黄宾虹题画有“宋人画有渴笔,而墨法极其腴润,故能气韵生动”之语,林散之称“怀素能于无墨求笔,在枯笔中写出润来,筋骨血肉就在其中了。”皆是如此。

言恭达 自作诗《澳洲行之一》

五、白知守黑

“白”不是指墨的颜色,而是指结字、章法中的“布白”。 我们通常把有墨迹的地方称为“黑”,即实处;把没有笔墨的地方叫作“白”,即虚处。可以说,墨为字,白亦为字,或黑或白,对于书法艺术来说,同等重要。笪重光《书筏》一言概之:“精美出于挥毫,巧妙在于布白。”书法中的大小章法既要计白当黑,又要知白守黑,这就是书法艺术创作虚实结合而产生神韵的辩证法。从注重笔墨的表现,到重视空白的存在和作用,空白的意象、情韵和笔墨共同构建作品的完整生命。朱和羹《临池心解》云:“作文须立身题巅,从空处落想,到得空处,自然不脱不粘。作画到得空处,自然超浑洒脱。作书何独不然。”可见空白之妙用,黑中有白才是良法。

黄宾虹曾对林散之说:“古人重实处,尤重虚处,重黑处,尤重白处,所谓知白守黑,计白当黑,此理最微,君宜领会。君之书法,实处多,虚处少,黑处见力量,白处欠功夫。”林散之在《谈艺》也说:“碑要看空白处”“乱中求干净,黑白要分明。”“临《书谱》要化刚为柔,最难是要写出虫蛀纹来,笔画像虫蛀过一样。”书法中所谓的“实”“黑”是指笔画形象的实体,而“虚”“白”既是指字里行间的空间,也是指由笔画形象所产生的意象境界。《小窗幽记》云:“凡事留不尽之意则机圆,凡物留不尽之意则用裕,凡情留不尽之意则味深,凡言留不尽之意则致远,凡兴留不尽之意则趣多,凡オ留不尽之意则神满。”于书法而言,没有虚处的“白”,就没有实处的“黑”,书法中的“空白”就像“气眼”,处处留白处处有意,使书法富有灵气和活力,故有蒋和说:“实处之妙皆因虚处而生。”老子言“知其白,守其黑,为天下式”,黑、白两色最能表现中国人的处事原则和阴阳观念。书法是中国文化中重要的艺术文化,其黑白两色正谙和了中国哲学最高精神“万物归一”之道。所以,言先生深刻的认识到“我以为今天是个写意的时代,造虚的时代。庄子的‘虚’‘静’‘明’,老子的‘致虚极,守静笃’在今天同样要求我们认识到:好作品必须重虚处,而不是在实处。”

在中国书法的演变过程中,书法本体语言中的字法、笔法是“结字因时相传,用笔千古不易”(赵孟頫),而墨法在古今是有很大的变化。沈曾植在《海日楼书论》中对古今墨法之异概括道:“北宋浓墨实用,南宋浓墨活用;元人墨薄于宋,在浓淡间;香光(董其昌)始开淡墨一派;本朝名家又有用干墨者。大略如是,与画法有相通处。自宋以前,画家取笔法于书;元世以来,书家取墨法于画。近人好谈美术,此亦美术观念之融通也。”可知,“浓、淡、润、渴、白”等墨法,运用的好,皆可各美其美,美美与共。孙过庭《书谱》云:“带燥方润,将浓遂枯。”周星莲《临池管见》云:“不善用墨者,浓则易枯,淡则近薄”。 于善墨者而言,完全可以处理好墨法中浓与淡、润与渴、黑与白等违而不犯的关系,在变化中求统一,从而在墨法上也就做到了“浓欲其活,淡欲其华,润可取妍,渴能取险,白知守黑。”

(文/彭庆阳)

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |