每年9月19日,我都会想起我的老师施蛰存先生,我要为他写点东西。

一、错误的招生简章让我认识了施蛰存先生

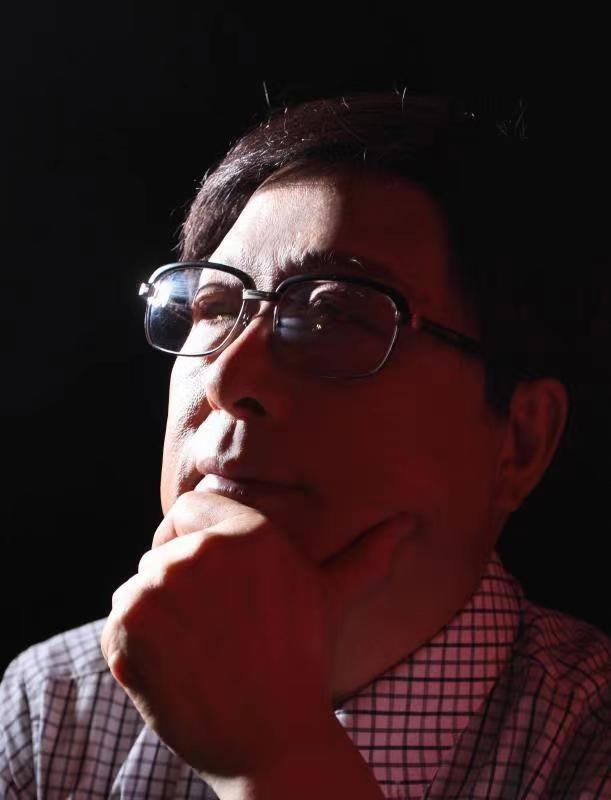

这位原名施青萍,笔名青萍、安华、薛蕙、李万鹤、陈蔚、舍之、北山,曾被鲁迅恼火时称之为“洋场恶少”的人,是近现代著名作家、翻译家、学者、华东师大教授、横跨世纪的文学大师,见证了许多鲁迅没有见到和无法想象的事情。

我认识施蛰存先生出于一则误导,印错的招生简章说施先生招近代文学研究生,我寄去论文,准备报考;但他说不招,招生简章弄错了。但是,错得好。因为它使我意外幸运认识了施蛰存先生,认识这位文坛前辈,成为他的“私淑弟子”,那是一九八二年的事,此后,我就开始拥有施先生的签名书。

施先生字如其人,签名书上的钢笔字,全都娟秀挺拔,像三河少年,翩翩风流。认识施先生十几年,不以年计,而是被他送我的签名书划成几个阶段。

二、坐在马桶上接待客人的施蛰存先生

最初的阶段,他还没有签名书送我,当时他和师母俩人住在一间由“厕所”改装的小屋里。

我去看他,他招呼我坐,自己却抢先坐下来。他为什么要抢先坐?因为他的座位是由一只“抽水马桶”改装的,说改装,只不过是在抽水马桶上横搁一块木板,遮住白色的马桶圈。他如果不抢先坐,客人就有可能坐下来,施先生觉得,让客人坐在抽水马桶上不好,自己抢先坐下来,自己坐在马桶上与客人谈话虽然不雅,但客人未必知道,未必看得出来。

但是,偏偏我看出来了。因为他凳子的后面的水络管子像头上的辫子似的直通上面的水箱。这根管子就像像孙大圣屁股后面的尾巴,夹不了,遮不住,变成一座小庙也没有用,因为尾巴变成的旗杆竖在后院,这不合体例,令人怀疑,二郎神一看就看得出来。

除了我,那段岁月里施先生坐在抽水马桶上接待客人的事情,许多人都知道的,我不过是目击者之一,并且是在这种方式下受施先生接待过的人。

三、施先生约我校编《宋诗精华录》

落实知识分子政策了,春天再慢总会来。施先生开始有了读书、吃饭、睡觉合在一起的“多功能间”。地方虽然大一点,但施先生的身体却大不如从前。

一次,他住华东医院开刀,我去看他,他将刚出版的《燕子龛诗》送给我。“燕子龛诗”是近代诗人苏曼殊的诗集,施先生说,他以前读中学的时候很喜欢苏曼殊的诗,自己手抄了很多,现在出版的几种《苏曼殊全集》都不全,他想补一补。他曾经几次写信给我,请我核对过。现在合为一集,收在江西人民出版社的“百花洲文库”中。

有一次,我去看他,他约我校编一本《宋诗精华录》,也放在江西人民出版社的“百花洲文库”中。

他说:“最近某先生评教授,只有一篇报纸上一千字的小文章,当然不行。你们要趁年轻的时候多写。”“趁年轻的时候多写”,从此成了我的座右铭。虽然我现在不年轻了,但这句话至今仍激励我前进。

施先生少年时代即是有文名的才子,在当时《文艺报》每隔几天的“名人行踪”栏里刊登名作家的近况里,施先生是最年轻的。

四、在施先生前面,他永远比你年轻

在相当长的一段时间里,施先生的写字台中间放笔砚,左右两边堆的全是书报杂志和各种文稿,身后是藤编的旧书架,前面是客人坐的椅子。出于对知识的渴求和对前辈的尊重,每次去,我总是显得很拘谨,而施先生却很放松。

每次看他,不等我坐定,他总问:

“侬老兄最近好伐?”

我赶紧说:“我很好,先生您呢?”

他说:“我么,还是老样子。”

那种随随便便,自由自在的口气,好像我是老先生,他是年轻人。使我没法紧张,而客套话,更像雨天撑过的湿淋淋的伞,只能搁在走廊而无法带进他的卧室兼书房。

五、施先生教育学生令人难忘

对我的教育,难忘的是,有一次,我给他寄了一封信。

结果,信被退回来了。一看,上面施先生用“红笔”大改了一通。从称呼,到内容,到落款,都改得面目全非。

他改道:“以我们的关系,你这样称呼我不妥。”“结尾你的落款也不妥”等等,令我脸红了大半天,这些小学就应该学的东西,我们的教科书上一直没有,好像不用学似的,弄得我们像没有爹妈教育的孩子。

从此记住,想做大事情,必须从小事情开始,写信,也是一种基本功。

后来,我把这件事讲给施先生的研究生赵昌平和陈文华听,他们都说:“你还算好的。”

赵昌平说:“我做施先生的学生时,把文章拿给他看;施先生看也不看,说,你先把文章删掉一半再拿给我。”赵昌平的文章在我们这一辈人中是冠绝一时的,施先生叫他先删去一半再给他看,也许有张华对陆机批评的意思:别人写文章,是怕文采太少;你写文章,是怕文采太多吧。

陈文华说:“我做学生的时候是经常挨骂的,不过,后来也习惯了。”她补充说:“其实,他越是骂你,越是喜欢你。”

他们的话,以及说话时的表情都令我妒忌、羡慕不已。

我知道,施先生不骂我,不是我比赵昌平、陈文华高明,而是我与施先生之间,有比赵昌平、陈文华隔着更远的距离;施先生是出于礼貌,出于客气才不退我的文章,不骂我的。不过,我也很满足了。因为虽然无缘得到“挨骂”的荣耀,但“改信”一事,说明施先生对我也是“另眼相看”的,它足使我记一辈子,终身不忘,并随着时间的推移渐渐地融入我的意识和生命,成为我的财富。

六、九十岁是施先生最出成果的年龄

有一次,在施先生家,施先生拿出南京大学程千帆先生刚送给他的《古诗考索》摩挲良久,说:“老朋友都出了不少成果了。”后来,他的《唐诗百话》出版,他很高兴,多年来的研究心得和教学中的积累有了刊布的机会,而且其淹博和贯通中外古今,成为唐诗研究和唐诗解读中重要的著作,他马上回赠程先生。

想起,有一次在施先生家,施先生问我:

“李白的《宣城谢朓楼饯别校书叔云》中的‘中间小谢又清发’,其中‘小谢’指的是谁?”

我说是:“谢朓”。

他说:“小谢是谢朓,但这首诗里用来赞誉谁?”我回答不出。原来,施先生是不断在想他《唐诗百话》中的问题。

施先生说过几次,他到九十岁的时候封笔,不再写作。但事实上根本做不到。九十岁的时候,是他成果出得最多,送我签名本最多的时期。他的词籍词牌研究、主编的《词学》,以及《唐诗百话》,都是这一时期标志性的著作,签有这一时期的印记。

九十岁是成果出得最多的年龄,这是一般人难以想象的。今天记下来,我要自勉。

(曹旭,上海文史馆馆员、上海师范大学教授。)

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |