我国考古圈中曾长期流传着这样一句话:“古不考三代以下”,意即考古发掘与研究的侧重点是在先秦时代。

此话最早出自考古学奇才吴金鼎(1901~1948)之口——原话是“古不考三代以下,要挖史前的遗存”。

虽然吴金鼎英年早逝,他这句“名言”却在考古圈流传至今。

但随着时代发展,考古学界对秦汉以降的历史研究的重要意义也早已有了新的共识——以成都为例:水井街的明、清至当代的酒坊遗址被评为1999年的“全国十大考古新发现”;离成都不远的彭山江口明末战场遗址,更在2021年入选了全国的“百年百大考古新发现”。

宝川局遗址全景

12月16日上午,在成都文物考古研究院新建成的成都考古中心,全国首次发现的清代铸币遗址——位于旧城中心的宝川局遗址,开启了相关文物的实验室研究:巨大的坩埚、半融化的铜钱、粗糙的锌块……在经专家研究和科技手段分析之后,又纷纷吐露出更多秘密。

位于旧城中心地带 乾隆年间产量较大

据清代宝川局遗址考古现场负责人唐彬介绍:该遗址位于人民中路一段西侧,位置非常靠近市中心。与人民中路一街之隔的,就是最近首次向市民们开放的东华门考古遗址公园。

该遗址是去年在配合基建的勘探中发现的,经报国家文物局批准,2022年春节后开始发掘。

由于年代较近,史料丰富,考古人员们根据清代光绪年间的成都地图以及其他相关资料,很快确定了这家铸币厂的位置。

经过为期2个月的考古发掘,发现了窑炉、炉房、排水沟、坩埚,以及大量的铜钱和炼渣,表明此处正是清代的宝川局铸钱遗址。

遗址位置示意图

通过币面字迹可辨认出,这批铜钱以“乾隆通宝”为主,另有少量的“嘉庆通宝”,看来乾隆年间可能是这家铸币厂产量较大的时期。

据唐彬介绍,宝川局是四川地区的清代官方铸钱机构。“‘宝’字也是清代对铸钱机构的一个‘总冠名’方式,比如云南的叫宝云局,安徽的叫宝安局,京城还有宝泉局和宝源局,我们四川的就叫做宝川局。”

据文献记载,宝川局始建于康熙七年(1668年),雍正十年(1732年)正式开铸,至乾隆年间(1736-1796年)共有铸炉40座,供地方养官、兵饷、修城之用。

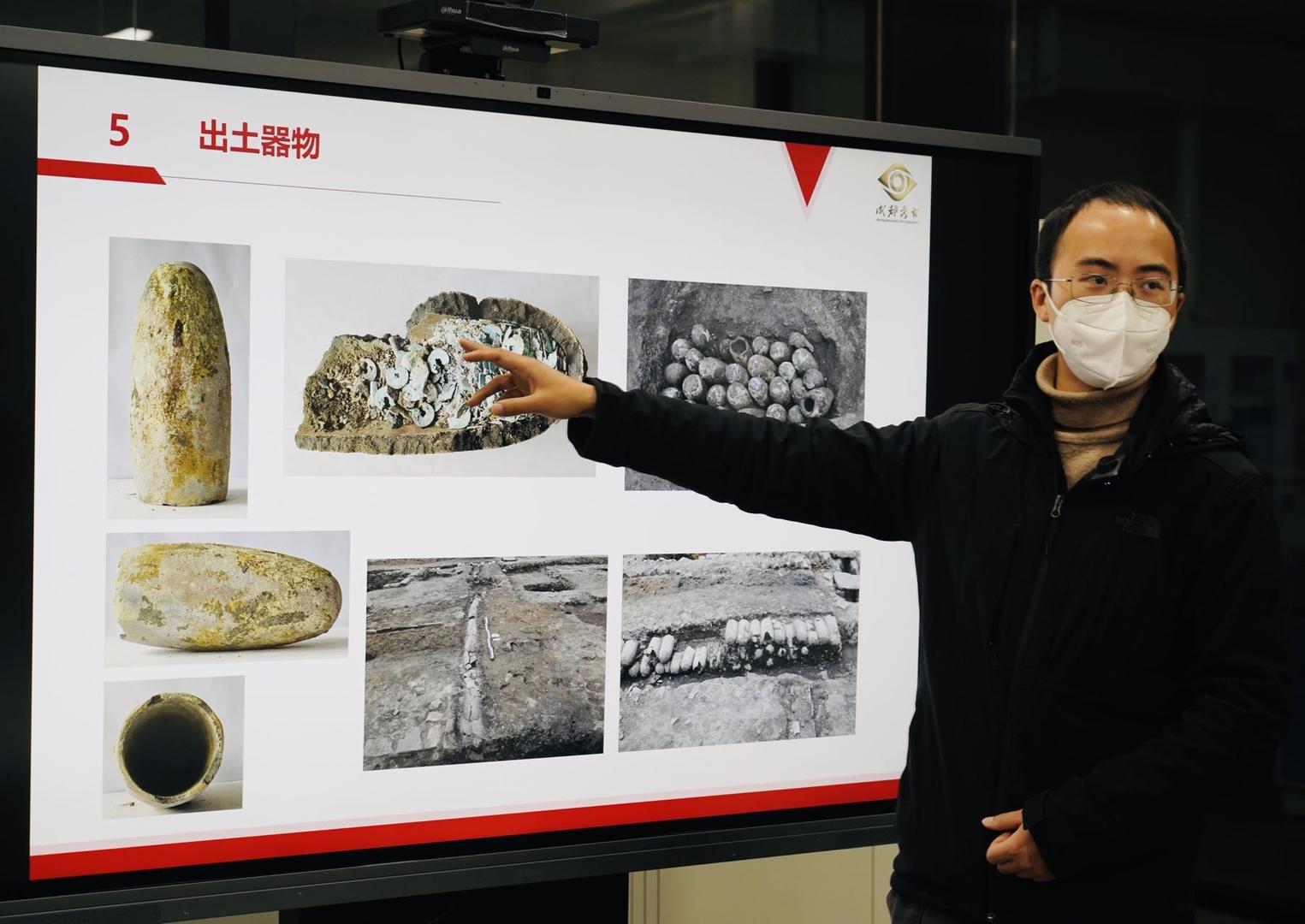

唐彬在成都考古中心介绍宝川局遗址

唐彬在成都考古中心介绍宝川局遗址

鸦片战争后,白银大量外流,铜价高昂,到光绪三十年(1904年),宝川局正式裁撤。同时,进入20世纪后,传统的铸币方法逐步被淘汰,后改由四川机器局铸造的银元及铜元流通市面。

铜钱有青黄之分 带柄的“钱叶子”难得一见

在文献记载的40座铸炉中,成都文物考古研究所在宝川局遗址上发现了其中30座。出土了大量的坩埚和铜币。

从遗址内坩埚排列的不同方式可以看出:当年的铸钱工人们很善于使用这些黏土烧制的“大炮筒”——他们不仅用坩埚炼铜铸钱,也因地制宜地利用部分坩埚来铺设排水沟。

满是坩埚的灰坑

满是坩埚的灰坑

这些坩埚有大有小,研究院科技考古中心主任杨颖东通过容量测定,估算出一只大坩埚最多可容纳约45公斤铜液,理论上可以铸造12225枚乾隆通宝,较小的普通坩埚可出铜液约16公斤,理论上可铸造4334枚乾隆通宝。“当然这是指理想状态下,实际操作多有损耗,应该是小于这个数目。”杨颖东说。

经X射线荧光光谱仪等科技手段的检测,发现这些钱币里没有锡的成分,主要是铜和锌,比例接近1:1。“这种铜钱叫做黄钱,如果含锡,就叫青钱。”杨颖东还特地拿出一枚南北朝时期的五铢钱,也就是含锡的青钱,为大家现场对比两种成分不同的铜钱的区别。

这些都是黄钱

含锌的钱币色泽黄亮,且更耐磨。杨颖东告诉记者,锌的冶炼手段也相对较复杂,且容易挥发。他拿起一个大馒头造型的烧制黏土块说:“所以我们认为这个应该是坩埚的盖子,用来密封坩埚,防止里面的金属溶液挥发。”

杨颖东展示坩埚和上面馒头状的盖子

另外,现场出土的铜钱中,有不少还呈现出刚从“钱树”上被摘下、还带着“叶柄”的模样——清代铸币工艺多采用翻砂浇筑的方式,在砂箱中成型的铜钱和流进钱模的细细铜液凝固在一起,像是一棵棵“钱树”般。

摘自钱树、还连着“叶柄”的铜钱

摘自钱树、还连着“叶柄”的铜钱

唐彬表示,宝川局遗址中发现的乾隆通宝多保留铸币过程中留下的翻砂、浇筑钱树等痕迹,是研究清代铸币工艺流程的难得实物范例。“这片规模宏大、配套设施完整、布局结构清晰、出土钱币丰富的遗址,为我们复原和研究清代宝川局的建置沿革、功能区划与布局、铸币工艺流程以及清代成都城的历史风貌,都提供了十分珍贵的重要参考材料。”

红星新闻记者 乔雪阳 编辑 乔雪阳

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |