这一次他着眼于“幽默”这一经久不衰的话题,从弗洛伊德到伍迪·艾伦,从优越论到失谐论,以诙谐的笔法探究“幽默”这一主题,揭示了幽默的本质以及所起的作用,刷新你对幽默的认知。

以下摘自《幽默》的“论笑”一章。弗洛伊德讲,幽默是“反崇高”的,顿降之中,高贵之事瞬间跌落尘埃,从中你可以看到伊格尔顿对宣泄论与失谐论的精彩论述。

亚历山大·贝恩的眼光尚未受弗洛伊德的影响。他觉得,要维持日常现实,压抑就得持续存在。我们仿佛都是地道的演员,扮演着日常社会角色,严格地履行规定详尽的职责。可一旦出错,哪怕只是一点点,我们便会发出婴儿般不负责任的狂笑,笑自己多么荒唐,凭什么装模作样!意义本身就包含一定的心理紧张,它需要摒除从无意识蜂拥而至的种种阐释。若说粪便在喜剧中扮演着关键角色,那么原因之一是,粪便是无意义的典型,将意义与价值的一切差异拉平,成为永远同质的东西。因此,喜剧与犬儒主义仅一线之隔,令人震惊!视万物为粪便固然意味着摆脱了严格的等级制度,也摆脱了崇高理想的胁迫,获得了可喜可贺的解放,但是,令人不安的是,它离集中营也不远了。若存在某种对人性尊严更为切实的认识,那么幽默便能够以其名义,打击浮华与矫饰。与此同时,幽默也能像伊阿古那样打击价值概念,而这一概念又取决于意义的可能性。

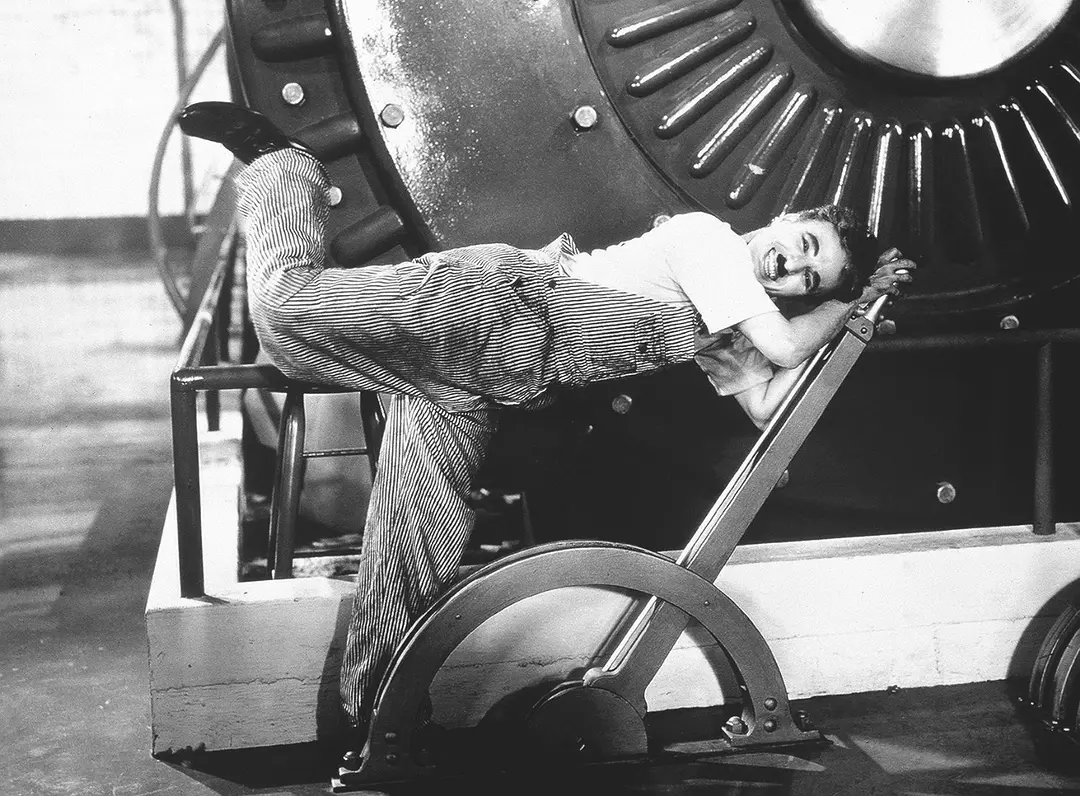

比如说那个工人的故事。他的工作是每隔几分钟压下操纵杆。这活儿他干了许多年,到头来却发现,杆子另一端空空如也,于是大病一场。该故事最令人不安的,是它竟会有些好笑。由于摆脱了意义的负担,这个情节让人哑然失笑,同时其荒诞也令人骇然。这徒劳无功的结果既令听者着迷,又让他们惊惧。

再说个故事。心理病院的一群患者决定一同自杀,可手头没有药片或武器,于是一人立于水桶之中,手指伸入插座,其他人紧紧抓住他,其中一人推上电闸。此故事亦有黑色幽默的一面。这些男女有此极端之举,定是痛苦难熬,令人闻之黯然,而对于他们荒谬的处境,听者却强忍揶揄的笑。经过精心设计,死亡显得煞有介事,一时间,它恐怖的力量得以解除,沦为贝克特式的闹剧,于是,压制“人终有一死”这一事实的能量,便以笑的方式得到释放。

上述两例中,幽默残忍地罔顾人的价值,而该价值却一如既往为人所珍视。在那快乐的一刻,人们或许暂时变得没心没肺,却无须承受某些更为可怕的后果。然而,攻击超我若给人以满足,原因之一便是,虽然上述两个故事确有其事,但我们面对的是语言,不是真实。与此同时,弗洛伊德曾在《论幽默》中说,超我也许会同情自我,从而越发使其自恋。也许超我会安慰自我,告诉它其实它坚不可摧,因为世界不过是个笑话,所以没有理由感到焦虑。

可以看到,笑话反抗的是弗洛伊德所谓“现实原则”的暴政,从而赋予我们婴儿式的满足感——我们退回到先前的一种状态,那时,象征秩序的差异性与精确性尚未得到悉心的维护,而我们也能将逻辑、和谐与直线思维抛到脑后。大笑令身体失去协调,这是回归原初无助状态的外在表现。

对成人而言,幽默就像孩子的游戏,将他们从现实原则的专制暴政中解放出来,赋予快乐原则以一定的、审慎规范的自由度。婴儿与学步儿童也许并不具备智巧,知道何时该闭口不言,但他们从荒谬与可笑中获得愉悦,发出咿呀的快乐之声,这在日后便发展为诗歌或超现实的幽默;谢默思·希尼称之为“嘴之音乐”。然而,因为并未掌握既有规范,所以,对于以偏离规范为基础的喜剧,他们一无所知。当一切如此陌生、令人惊异的时候,不可能将一个场景陌生化以激起笑意。

如果狂欢节使崇高猛地跌落,变为低俗,那么性也表现出类似的顿降,从纯洁变为滑稽,从高贵的精神追求沦为日常感官之乐。毫无疑问,性之所以成为幽默的可靠来源,原因之一是人类行为的这一领域压抑最甚,于是解压便产生相应的快感。因为幽默释放了紧张感,令人愉悦,其体验类似于性高潮,所以即便某种幽默与性无关,也会带有些许性意味。性虽为身体欲望,也涉及符号与价值,因此,它居于肉体与符号的交界之处。性位于浪漫与嬉戏之间,位于意义丰富与意义匮乏之间,本质上就是个模棱两可的现象。性如此奇异,同时又如此平常,毫无新鲜可言,这样的人类行为寥寥无几。几英寸长的肉体,或者胯部几下敷衍了事的前冲,怎会令人这般趋之若鹜?半人马座阿尔法星上若有位旁观者,定会沉思,为何谁与谁交媾这一问题会引起轩然大波,令男人女人嘶号、哭泣、杀戮?

传统喜剧中,没有什么比婚姻更具中心地位。它完美地统一了身体与符号;两个身体的结合成为心灵结合的媒介。然而,莎士比亚的《仲夏夜之梦》这类喜剧也提醒我们,此种完美结合缺乏合理的依据,因为毕竟两个人可能向来存在差异,也许就在几场前还格格不入,躯体与灵魂不可能无缝对接。如果说剧中的帕克过于躁动难驯,则那些工匠便太过生硬刻板。《暴风雨》中的爱丽儿与凯列班也具有相似的两极性。人性的核心处有一道裂痕,幸福的结局无法轻易将其弥合。天性与文化在性这点上相遇,可二者的邂逅总不免尴尬。或许正因如此,在某些喜剧的结尾处,总有些执拗而不可消弭的元素,比如说坏脾气的马伏里奥拒绝参与欢庆,为的是提醒我们,这样的结局本质上是虚构的,纯粹是投人所好,在其他情况下,或许只是巧合。

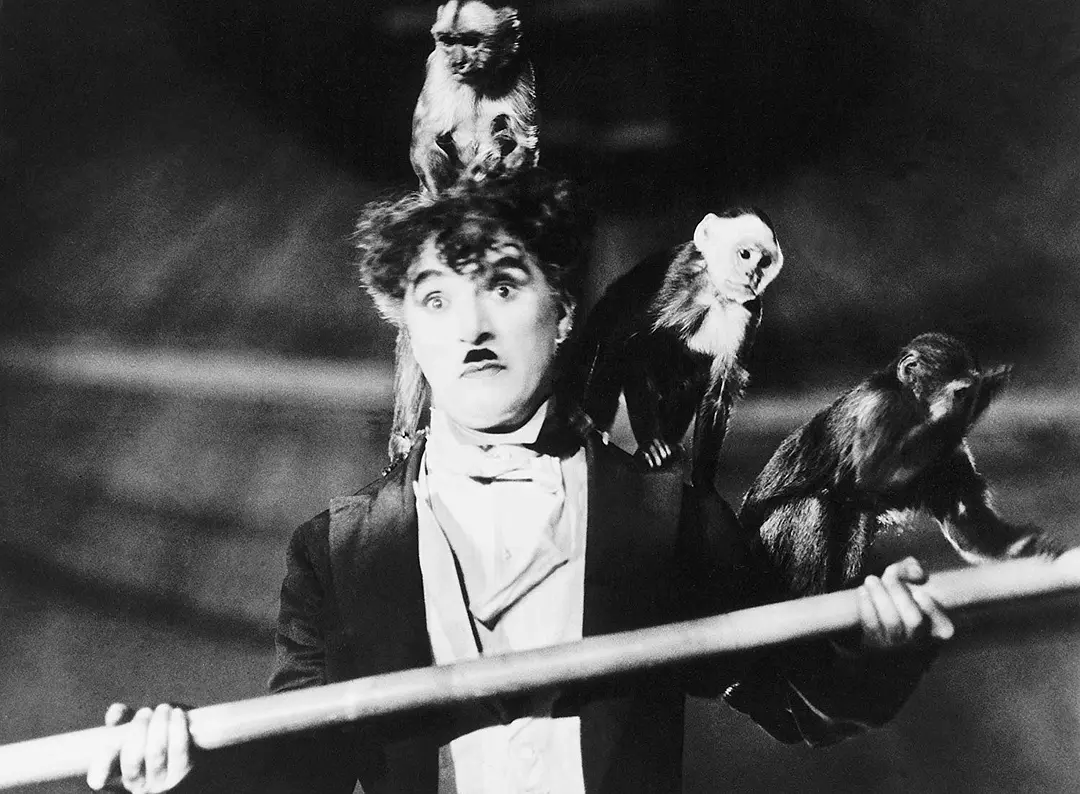

马修·贝维斯写到,人“这种动物认为自身的动物性不是令人厌恶,便是妙趣横生”,还俏皮地说“我们本身就是双簧”。对乔纳森·斯威夫特而言,我们所知的人性,是肉体与精神的矛盾综合体,天生就包含了某种怪诞或顿降的喜剧成分。温德姆·刘易斯评说道:“人注定是好笑的,因为他们本身是物,或者说物质肉体,而行为却是活生生的人。”西蒙·克里奇利论道:“说到底,滑稽的是我们拥有一个躯体。”

更确切些,我们可以这样说,身体与精神的失谐指的是我们既不完全拥有躯体,又不完全是具躯体。简言之,无须讲笑话,我们本就是滑稽的生物;大量的幽默均利用了这一天生的裂隙或自身分裂。乔治·奥威尔说:“笑话的目的不是贬低人,而是提醒人他已经被贬低了。”

说到人是语言动物时,这一失谐变得更加严重。因为人能够将自身的动物性客体化,却依旧无法将之割裂,人这个物种的基本构成就包含某种反讽。正如格列佛在斯威夫特小说结尾处表明的那样,彻底否弃动物性存在是疯狂的做法,然而,人若只有一个躯壳,则不过是耶胡而已。人的构造使我们能够超越肉体局限,此种情形通常称为“创造历史”。如此,我们既属于自己的身体,又能与之保持一定的距离,即便是聪明绝顶的蛞蝓也做不到这一点。

顿降(bathos)意为高贵之事瞬间跌落尘埃,同时涵括了宣泄与失谐;后文中我们将看到,失谐是当下最为流行的幽默理论的核心。将事物理想化需要费心劳神,若能以笑获得放松与宣泄,则令人快慰。当然,顿降法并非获致此种心理释放的唯一途径。于所谓宣泄论而言,任何幽默皆有疏泄效果,比如对崇高的瞬间颠覆,将耗用于严肃事物或压制不堪欲望的能量节约下来,转而用于发笑。即便如此,顿降效果在英国喜剧中尤为突出,特别是因为其对等级制度的强调。

英国传奇喜剧家如托尼·汉考克、弗兰基·豪尔德及肯尼斯·威廉姆斯都曾利用猝然而失礼的转折,将中产阶级颇具涵养的语言突变为普通大众直来直去的大白话。这些喜剧演员的身躯,似乎包含了两个争斗的社会阶层,简直就是阶级斗争的活样板。将优雅拉下一两个档次,是司空见惯的英式娱乐,将英国人自我贬低的嗜好与讽刺的冲动结合起来。英式幽默往往围绕阶级文化冲突展开。记得蒙提·派森有一档电视竞赛节目,叫作《总结普鲁斯特》,非常火爆,参赛者要在两分钟内,总结普鲁斯特那部三千多页的小说的情节,不过要先穿晚礼服,后换泳装。

爱尔兰幽默中,顿降亦是核心技法,但究其社会原因,却与英国大为不同。爱尔兰社会文化遗产丰富,以古代艺术、修道院教育、经院主义思想闻名于世。因此,该社会尤其会意识到,一边是渊博的文化,一边是落后的殖民地悲惨的日常生活状态,二者之间,存在着巨大的鸿沟。

所以,英裔爱尔兰人斯威夫特所作《格列佛游记》的最后一卷,往返于两极之间,这边是高尚到荒谬的慧骃,那边是生性野蛮、浑身屎尿的耶胡,没为读者留下哪怕名义上的中间地带以落脚。生于爱尔兰阿尔斯特省的十八世纪哲学家弗朗西斯·哈奇森坚持认为,幽默大多源自失谐的结合,如高尚与亵渎、尊贵与卑贱,赞其为诙谐讽刺剧的精髓。我们姑且认为,他心中所想并非脱衣舞表演,而是滑稽的拙劣模仿。劳伦斯·斯特恩在《项狄传》中将病态般理智的瓦尔特·项狄与其子特里斯特拉姆·项狄对置起来,前者纯是思想,后者唯有肉体。叶芝让疯女人简回击主教,让农民狂欢般的活力回击令人窒息的正统的精神性。詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》在斯蒂芬·迪达勒斯的深奥冥想与利奥波德·布鲁姆的尘俗反思间,划出了截然的分界线。

在塞缪尔·贝克特的《等待戈多》中,庄严的经院主义传统在我们眼前分崩离析,在波卓的胡言乱语中沦为一堆碎片。弗兰·奥布莱恩的小说将深奥的形而上思索与小酒馆里的陈词滥调对立起来。如今,在爱尔兰,一说“斯基柏林的鹰”就会引发顿降感。斯基柏林是科克郡一个不起眼的小镇。“一战”结束时,镇上《鹰报》的一则社论严肃地跟读者保证,该报正“密切关注《凡尔赛和约》的动态”。有着苦难历史的小国,其民众见到同侪中有自觉高人一等的,往往会觉得特别搞笑。

然而,顿降有着更深的含义。写到批评家威廉·燕卜荪时,克里斯托弗·诺里斯说,前者在《复杂词汇的结构》中所探究的核心词汇如“雾”“狗”“诚实”等,皆各尽其力,造就出“一种实在而健康的怀疑态度……令这些词汇的使用者,对人性需求及其相应弱点达成共识,并以此为基础建立对人性的信任”。这里描述的实际上就是喜剧精神。不过,它也指威廉·燕卜荪在别处所说的“牧歌”,即一种看待事物的方式,认为复杂与微妙的东西隐含在平凡的事物之中。他眼中的“牧歌”尤指一种宽厚的凡人智慧,即明白何时不该苛求他人。你要求自己一定要热爱并尊崇真理、美、勇气等高贵的人类价值。然而,如果普通男女无法达到这样的理想高度,你不必过于沮丧,也不必用这些大概念恐吓他们,令他们因自己的弱点而备受煎熬。因此,“牧歌”式的感觉能力便类似于葛兰西所谓的“分寸感”,即普通人的日常智慧。比起高高在上之人,升斗小民更加谙熟现实物质世界,也便不大可能为天花乱坠的言说所迷惑。

威廉·燕卜荪评价道:“最精致的欲望包含在最普通的里面,若非如此,它必是虚假无疑。”这句话不但运用了“牧歌”概念,也颇有弗洛伊德之风。他承认,相较于他人,某些个体更为敏锐易感,但这点并不见得有多重要;说实话,若不祸乱社会,此类差异对社会或有所裨益。但是,与日常人性相比,最诱人的敏锐心智、最耀目的英雄行为、最震撼的道德力量、最惊人的智力展示都显得苍白无力;无论何时要我们做出选择,最佳的总会是前者。因此,顿降不再仅仅是喜剧修辞法,而是成为一种道德观与政治观。

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |