每天一条独家原创视频

舞蹈家侯莹,70年代生人,

头巾包裹光头,一双眼睛炯炯有神,

她是第一批在海外成名的中国现代舞者,

也参与了北京奥运会开幕式舞蹈《画卷》的编创。

侯莹作品《色线》

她出道即巅峰,

编舞处女作就获国际现代舞金奖。

连续4年站上美国林肯中心的舞台,

被《纽约时报》誉为“2004年年度最卓越舞者”。

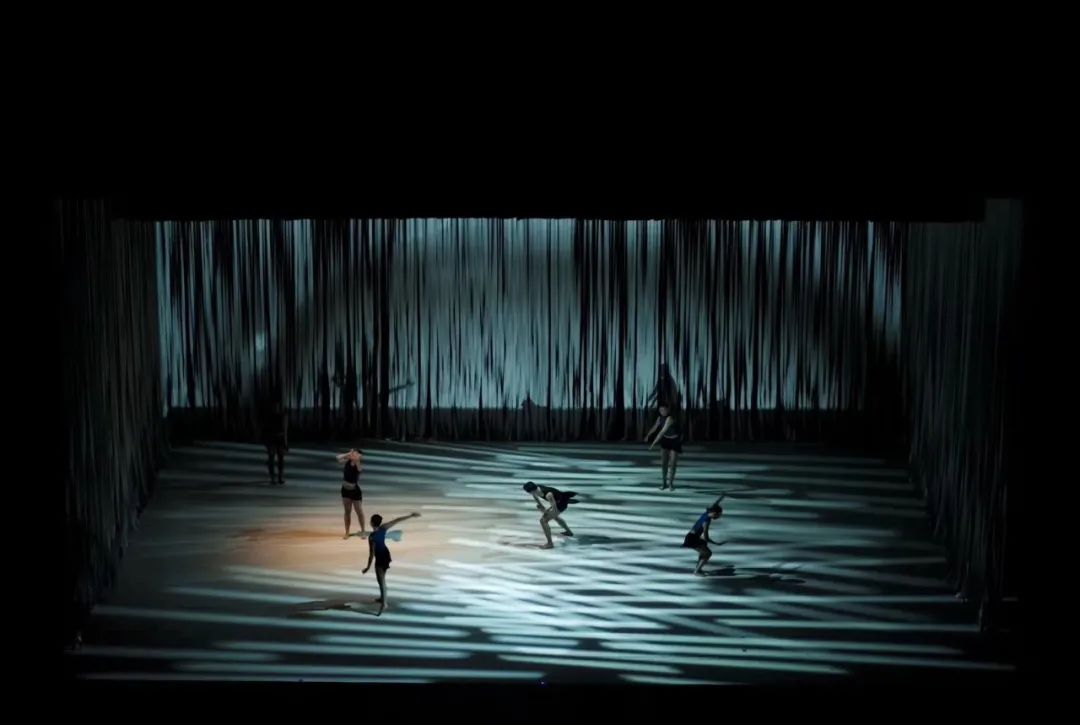

侯莹作品《涂图》

2009年,侯莹回国,

创办了自己的舞团,运营至今。

其间遇到各种问题,“困难巨大”,

但她从未放弃,

“我遇见舞蹈,

也没有想到我会一直做到现在,

艺术家的使命就是去创作,

人只有面对艺术的那一刻,

才是真正的自由。”

撰文 | 谢祎旻 责编 | 石鸣

宋庄,华彩美术馆二楼,11月末的北京已经很冷。49岁的侯莹带领六七个年轻演员,复排11年前首秀曾惊艳舞蹈界的《涂图》。

“对,送出去,就是这样”,侯莹排练起来总是专注,舞者们多少有些怕她。这天学生们得知侯莹下午有事不在,感叹道“今天终于可以准时吃午餐了。”

十几年前,舞评人曹语凡在广东现代舞团的排练厅外第一次见到侯莹,“她光着头,穿着玫瑰色丝绸裙子,上身一件背心,万千人中一个人的气场全部压住了。”她转头去问她的先生,“这个人是男还是女?”

北京奥运会开幕式舞蹈《画卷》

2008年北京奥运会开幕式,一个八分钟的舞蹈“画卷”惊艳了世界,舞台像一张洁白的画纸一样徐徐展开,黑衣舞者上下跳跃、翻滚,像小墨点一样,最后勾勒出一幅优美的水墨山水图。承接这个舞蹈的是美籍华人舞蹈家沈伟的舞团,侯莹则是沈伟最得力的助手、协助沈伟一起编创了这个作品。

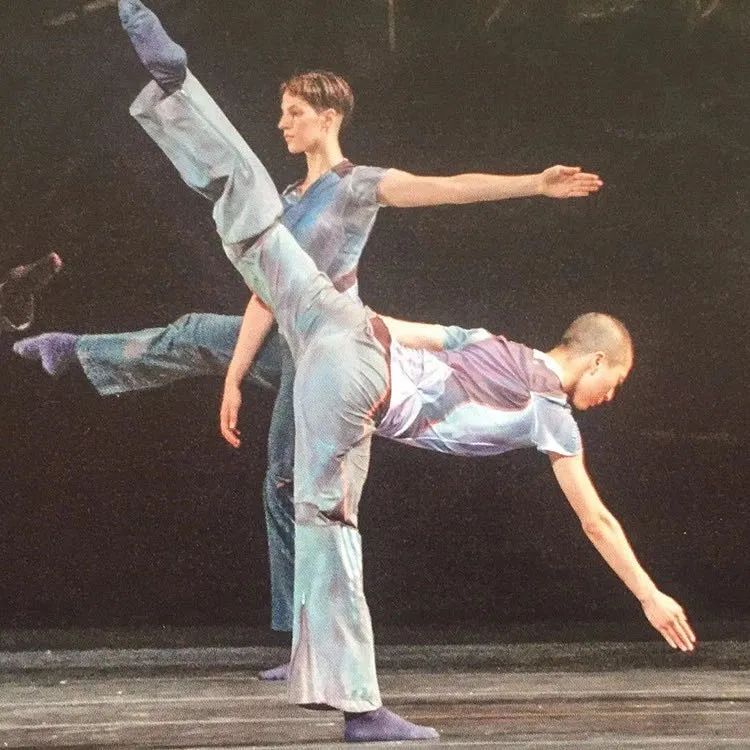

2001年,她加入沈伟的舞团,到2009年为止,她在沈伟的舞团里跳了8年,三次登上《纽约时报》封面,连续4年站上美国林肯中心的舞台,沈伟的代表作《声希》、《春之祭》的海报图片,直到现在用的都是侯莹的照片。

侯莹在纽约林肯中心表演沈伟版《春之祭》

其实那个时候侯莹已经不年轻了。她30岁才赴美,此前在广东现代舞团跳了7年现代舞。跳舞之外,她编舞方面也已经声名鹊起,24岁时处女作《夜叉》就荣获1996年白俄罗斯国际现代舞大赛金奖。

初到纽约,侯莹没有告诉任何人自己曾经的过去,“彻底归零”。第一年因为英语不熟练,侯莹几乎当了一年的哑巴。

“大家都当我是一个普通的舞者,这就挺好。”她和沈伟一起研究动作,怎么把东方的身体技巧和西方的技术融合在一起。沈伟有很多想法,侯莹成了他最理想的实验对象和合作伙伴。

侯莹作品《悬浮》,这部作品在纽约创作,因为腰伤,大量动作都是在地上

2006年,侯莹35岁,复排《春之祭》时腰伤爆发,以至于在《声希》演出现场腰完全用不上力气,“当时沈伟做了一个动作把她往起抬的时候,他蹲下来都快跪到地上了,侯莹的身体还是起不来。但沈伟还是有舞台经验的,他很隐蔽地用手把侯莹推了起来。”

告别舞台是一个艰难的过程。一开始只是少跳一点,再少跳一点。侯莹觉得要不就不跳了吧,沈伟劝她说,你就上台走一下。反复考虑后侯莹决定断了自己最后的念想,自愿到剧院门口出售舞团纪念品。“亚洲基金会主席看见我,惊讶极了,问我怎么不在台上? ”

回国成了她彻底告别舞台的契机。奥运会时,侯莹曾因编创开幕式舞蹈《画卷》短暂回国,那时就有朋友劝侯莹留下,他们说“中国需要你”,侯莹觉得这个话太大,有人说:“如果你不回来,你们那一代人的世界,你们所经历的东西,就翻篇了、断了。”这一点让侯莹心动了。

侯莹作品《色线》

2014新版《涂图》 摄影 | 郑舒予

2009年广东现代舞蹈节上,侯莹回国后第一部编舞作品《涂图》进行了首秀。在正式演出前,曹语凡和侯莹一同观摩了多场现代舞演出。

“她一会说这个不行,一会说那个不行,”曹语凡心想,你看别人的眼光这么高,到时看你自己的《涂图》行不行。

演出结束后,惯例是主创人员请舞评人吃饭,但看完《涂图》的现场后,曹语凡认真地对侯莹说,“这场饭我请。”

《涂图》是根据这个立体几何结构排出来的

曹语凡给了侯莹一个称号:舞蹈界的卡夫卡,说的是侯莹作品的气质,有一种对理性和智性的追索,线条笔直,空间切割感很强,且跨越了时间的概念,“有很多画家和建筑师都喜欢看她的作品。”

舞团去德国卡塞尔,跳《涂图》,一个观众看完追到后台跟侯莹说,他看到了太极。“这里没有一个是太极的动作,他怎么会看到太极?所以说太极是一种无形的东西,是我们的力,还有我们的气,我们东方人的身体在运用的时候,自然带来的这种流畅和气概。”

侯莹到贵州演出《意外》时,一个观众站起来说,你这作品我看出来了,就是一个鬼片,一个连环杀手把女性一个接一个杀掉。

侯莹作品《意外》摄影 | 汪圆清

侯莹至今没有成家,因为“婚姻是对艺术没有什么帮助的”。2014年,为了做自己的舞团,侯莹当机立断,把此前广州现代舞蹈团的房子卖了。

面对缺钱的窘境,有一个工厂曾提出一年赞助100万给舞团,要求是改名叫“XX钢厂舞团”,侯莹觉得滑稽,婉拒了。也有舞蹈综艺节目找过侯莹,开价不菲,但录制综艺节目耗时巨长,最后不了了之。

“她认为余生不多,应当把时间都花在创作上。”一家新美术馆的开幕仪式,请侯莹去做一个作品,钱不多,时长很短,不过3-5分钟,她拿出打磨作品的工匠精神细细琢磨这个小片段,为的是下一次如果有剧场演出的机会,可以延展呈现出完整的作品。

侯莹 摄影 | 紫园

曹语凡形容侯莹其实是一个“没有生活自理能力的小孩”,不会做饭,也不会煮咖啡,去年在美国因为疫情隔离,才勉强学会煲粥和西红柿炒鸡蛋。

侯莹的父母近80岁高龄,最近几年反反复复生病,侯莹把他们从东北老家接到北京来看病,在医院一张张填病单,“把所有节约下来的钱都花在这了”。为了让父母早点好起来,侯莹得空就去病床旁边守着,给他们念诗。

“有一天她跟我说早年在外面到处跑,没那么多时间陪父母,现在她必须给自己一点机会补偿他们。”曹语凡说。

年轻时,侯莹生活中只有自己,这些年无论是运营舞团,还是照顾父母,侯莹“心里有别人了”。

侯莹说:“我要的很多。我要生活,我要饮食,我很享受一切,我也要艺术。”

侯莹接受一条专访

以下是侯莹的自述:

“我梦里已经排了30多台作品了”

《涂图》现在的版本和2009年刚出台时有巨大的调整。

2009年的版本后半部分是有颜色的,舞者身上有颜色,最后跳到舞台上整个都有颜色,从天上还下了一些球,球里边也有颜色,他们手里拿着这个球在地上涂抹,写“涂图”两个字。

2014年这个版本再重新排的时候,我就问了一下我自己,你真的需要颜色出来填补作品的色彩吗?你可以做到去掉颜色吗?我把所有带颜色的部分都去掉了,之后就基本固定了。好,别人感觉这是单一了。No,这是极简了。

《涂图》 剧照

当我把后半部分很炫的颜色去掉时,它的难度是双倍的,因为没有颜色,就要用身体去构造这个图。我几乎是每天想,第二天推翻,持续了两周的时间。

我记得最后一周的时候,我觉得算了,不要再想了,因为太辛苦了,结果第二天想想不行,这个不太合适,又开始想,以至于到最后一想就开始恶心,没办法再想了。我觉得这才是进入到创作的状态,极致、极简的一种状态。

艺术创作从来就不是一个让人轻松和舒服的事情,除非你放过自己了。《色线》是进剧场那一刻还在改,把舞台的装置调整了,在剧场完成了最后的作品。

《色线》排练照 摄影 | 胡一帆

我做梦都在排作品,这个是控制不住的,我梦里已经排了30多台作品了,在纽约回不来的时候,我连续一周做梦排了5台作品,而且我都记得清清楚楚,什么色彩,什么动作,就像舞剧一样,已经完成了。

创作对我来说,就是你能不能对一个东西深入地钻研下去,其实往宽了走这不难,往深了走是难的。

“我想要做一个了断,

就剃了光头,眉毛也剃了”

我们从小科班出身,12岁进艺术学院,一直到19岁,古典舞、现代舞、芭蕾舞、民族舞、民间舞等等全方位的训练,除了没有现代舞。毕业以后就被武警文工团给招到了北京,那4年我跳的还是以中国舞为主,还有一些部队的舞蹈。

直到1993年的时候,我看到了广东现代舞团的一个演出,叫《神话中国》。两个舞者在舞台上,做了一个手打开的、头往一边晃、两个人再这么走的一个动作。

我看到了他们表达的一种状态,不是为了表演而表演,不是为了跳给你看,也不是传统上的审美,我觉得那里面有人的个体的精神。

侯莹

1994年底我就去了广东现代舞团。原本父母想的是我考北京舞蹈学院进修,毕业之后留校任教,拿到北京户口,这是他们一生的荣耀。我当时也去考了,照片交了,名也报了,但最后面试的时候我没去。

有一天我沿着楼梯往二楼走的时候,那天天色很暗,有一缕光就从窗户那儿,落在了第三到第四节台阶上。然后我就突然站在那里了,我想你真的要来这里面再学4年擦地吗?学完了以后继续教擦地?我的答案是no,就转身走了。

很久我才跟父母说,我没有考北京舞蹈学院。听完他们就说,以后你做决定能不能征求一下我们的意见,你现在这是通知。这是我第一次自己做了一个决定,没有和任何人商量。

侯莹小时候

进入广东现代舞团之后,有一段时间我觉得自己怎么跳都不对。老师们会说我是个模仿力最强的学生,老师什么样,我可以做到和老师一模一样,但一进入创作,我就觉得我有点懵掉了。你会发现你到底想做什么,你不知道,你喜欢什么你也不是很清楚,你想表达什么你更不清楚,没什么可表达的。

回溯自己20多年的舞蹈生涯,那个时候我才开始关注到自己:我想要什么?我喜欢什么?我想表达什么?我怎么表达?所有关于人的问题,都是从那个时候开始的。

选择现代舞对我来说是一个传统和现代的角力。我是70年代生人,我们所处的年代,我们每个人内心有很多东西是纠缠不清的,可能从思想上你就要有个革命,你没有这种革命性,是做不了现代舞的。

怎么了断?当时很浅薄的,很直觉的,就想先从形象上有一个态度在那里,我就剃了光头,眉毛也剃了,我想反正都可以剃试试。

剃光头在那个年代是很轰动的,很多人看你像看动物一样,都是异样的眼光,无论走到哪里,尤其广州沙河顶水荫路附近,每天人来人往,看你简直像看神经病一样。

侯莹90年代就剃了光头

“你获金奖了,

从第一轮到最后一轮全都是第一名。”

1996年,我自己创作了一个作品,去国际上参加比赛。没有任何的经验,全部是我的直觉,起的名字叫《夜叉》,选择的音乐也是谭盾最早出的纸乐,完全是“啪啪啪”纸的声音。

当时遭到了我们团长的质疑,他说这个音乐完全没有旋律,夜叉的名字又这么难听,你跳舞身体这么舒展这么好看,为什么编那么难看的动作?你真的要带这样的作品出去吗?

我就听他的话,回到排练厅去改,改了两周改不下去了。我发现那些动作改得再漂亮,也不是我的动作,最后我又改回来了。

上台比赛那一刻,我做了一个决定,我要忘掉动作,把意念和精神都放在作品上,所以我上台之后就没有想任何动作了,以至于跳的时候都错动作了。

《夜叉》剧照

那个动作应该面对观众做3次就转身的,结果我重复了可能20次,因为我找不着方向,那个剧院太大了,大歌剧院,可以坐两千多人,周围一片漆黑,观众席在哪里?第二场表演,我又在同一个位置错,每次到那我都找不着方向。

但是我下来之后,中国带队的评委就跟我说,你获金奖了,从第一轮到最后一轮全都是第一名。

这一次经历教会了我什么呢?就是说在创作上你必须坚持你自己,一直到现在,我总是在自己的作品的思路里打磨,我不会借鉴任何东西。

侯莹三次登上《纽约时报》封面

“人只有面对艺术的那一刻,

才是真正的自由。”

2001年我去美国留学,我想既然美国是现代舞的巅峰,那我应该去看看。

其实在那之前,我在国内已经开始有点名气了,给大型芭蕾舞团编舞,给现代舞团编舞。但是到那以后我就把自己清零了,重新开始。

我不喜欢光环,光环对创作一点意义都没有,它只有害。我就是个普通的舞者,每天长时间在排练厅,到处找地方上课,然后看演出,我把所有的费用都花在这上面了。

我尽量学习西方的身体结构,分解你的肢体,对时间和空间结构的理解。我学了很多西方现代舞团的技术,玛莎·葛兰姆,莫斯·坎宁汉,我整整上了一年到两年的时间,后来我又去接触downtown的那种身体运动,重心倾斜移动的方式,最后又去接触放松技术,所以整个美国西方的现代舞,后现代舞蹈到当代舞蹈的技术都有亲身学习和体验。

侯莹与美国现代舞编舞家崔莎·布朗在林肯中心前合影

2006年我跳《春之祭》腰伤了,彻底地休息,之后就做了horizon dance theater,可以说腰伤彻底切断了我留在舞台的幻想,开始尝试做自己的作品。

我回国也和腰伤有关。因为国外的治疗费太贵了,不管是针灸、理疗、按摩,都非常的贵。我每周要去3-4次,一次70美金,作为舞者来说,我们承担不了这样的费用。

那个时候中国现代舞从1988年到2008年,发展了正好也是20年。我知道回国我会遇到生存问题,发展问题,困难巨大。我知道有这些困难,所以我不觉得它是困难。

侯莹作品《云走》

2013年,北京做了一个one国际艺术节,对我有一个委约,排一个独舞。我想用一个全新的方式,不要那种传统的编舞方式来创作这个独舞。我就在找寻,在等待。

直到有一天,我在今日美术馆喝咖啡,路边也没有人,就我一个人坐在那,看到一个视频就在对面放着,一个艺术家在不停地涂抹,是谭平老师的一个视频作品叫cover,时长有30分钟。

侯莹独舞作品《冉》

我觉得这挺有意思的。然后我看到他作品的文字介绍,说生活是碎片的,记忆也是碎片的,开始同时也是结束,这种片段性的感觉我觉得很真实,就在独舞《冉》里运用了这种概念。这其实是当代艺术创作的一种思维,不再是传统意义上舞蹈编舞的思维。

《冉》的音乐我用了照相机的声音,因为有一天我在跳即兴,摄影师在我旁边不停地拍,照相机快门的“咔咔”声让我很烦躁。我就想这个声音一直围绕着我,摆脱不掉,我就和音乐家李劲松讲,你给我拿照相机的声音做个音乐,结果快门声就成了我的音乐。

侯莹作品《色线》

《色线》是我完全在国内创作出来的。那时我在国内待了10年,感觉到无数的东西缠绕着我们,让你想解脱,让你想释放。无数的欲望勾引着我们,让我们陷入了一个巨大的漩涡,我们就在漩涡中被裹挟着前行。

《色线》的装置是一个4方块,人在这个世界是进进出出,随时走进也随时离开。你进入里面你就充满了欲望,你离开这里其实你就自由。

侯莹作品《坠入内在》

我遇见舞蹈,我也没有想到我会一直做到现在,做到我都受伤了,我还没有放弃它。

我觉得任何东西对我都可能是束缚。有哲学家说过一句话,人是没有百分百的自由的,人只有面对艺术的那一刻,才是真正的自由。

部分照片由侯莹舞蹈剧场提供

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |