苏予昕/文

在很长的一段时间中,多数文明是通过特定物质的遗产来感知颜色。棉花不是白色,而是棉花的颜色,看见红色的时候,也看见血液、铁矿和葡萄酒。直到牛顿的光束穿越了三棱镜,颜色被转译成了可以独立于事物,自主存在的物质。

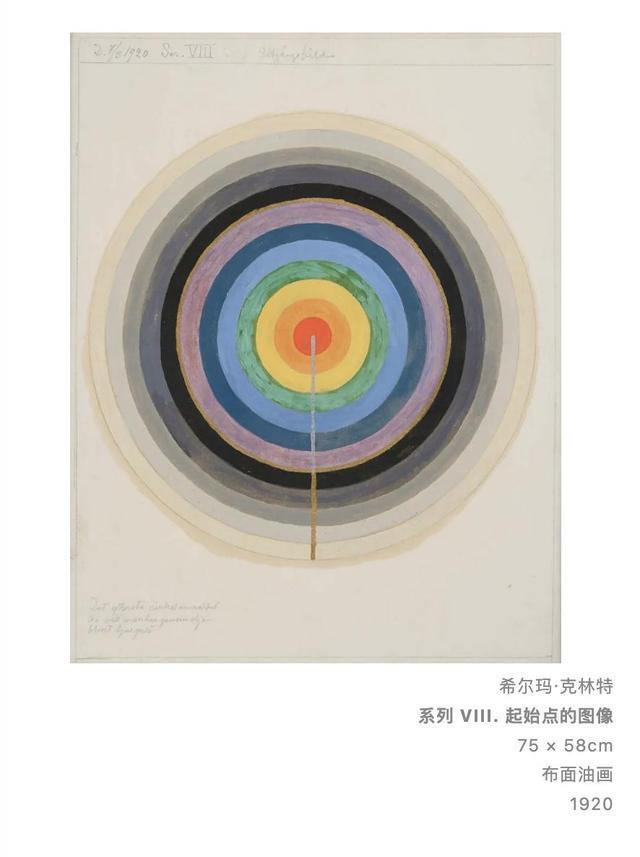

以艾萨克·牛顿 (Isaac Newton)的光学理论为基础[1],现代色彩学[2]在1898年由阿尔伯特·孟塞尔(Albert H. Munsell)创制出来,建构了我们所熟悉的以色相、色调和明度三种维度量化色彩指认的系统。这个系统不仅在结构上从未有过大程度的改动,也深刻地影响了在纺织、建筑、塑料制造业广泛应用的彩通色彩系统(Pantone),和数位制图软件上色彩撷取的界面。

如果说观看颜色是感知的政治,被如此一种色彩学系统所驯服,是一种想像力的集体匮乏。为利于量化与流通,它假设颜色是静止视觉,存在另一个迟缓的观看脉络里面,这样的感知垄断,不仅仅让观看的行动贫乏,也让色彩的制作陷入机械式的循环,剥夺了辨认差异的机会。

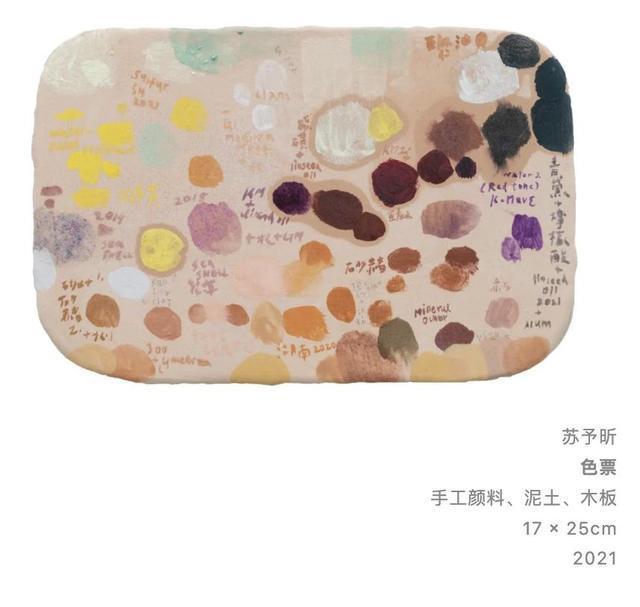

从七色彩虹,到孟赛尔的三百二十个标准色,再到Photoshop里以百万计算色彩选项,我们的色盘越来越轻便,色域的边界越来越精密,好像钜细弥遗地数尽了所有可能。但作为一个画家,我想的却总是被遗漏在这个系统之外的经验。

人类细胞核中的碳源自于大气;汗水中的盐分、我们血液中的铁来自矿石的风腐化后的残存;白垩纪时期地壳扩张将白垩岩散布到了世界各地,现在还存在在我们每个人的牙根之中。在已知的大部分时间中,脚下地球的物质历史,不仅创造了地球上的所有生命,也将颜色的历史完全包含在里面——碳的黑色、铁的红色、白垩的白色。

我们看见的颜色,是地球让我们看见的颜色。但现在当我们谈论颜色,我们却不再想象地球、风景和物质(Substance)的样貌,颜色大多只是屏幕里的抽象切片或架上的数字编号。

加西亚·马尔克斯著名的小说《百年孤独》的开头写道:“这个世界还太新,许多事物没有名字,你必须伸手去指。”[3]

站在地球演化史中间向前眺看,关于颜色的科幻小说可以是这样展开的:由于温室气体与空气污染,从60到90年代,地球表面的太阳射入辐射(Incident Solar Radiation)已经下降了百分之四,在此地球黯化(Global Dimming)的进程中,白昼的光线越发吝啬,但世界各地美术馆与画廊的标准照明瓦数却有逐年增加的趋势。一个世纪以后,室内将比室外更明亮。又或许,逐年暖化的海洋与下降的海水含氧量,有天将完全改变海水的颜色,缺氧的海水将会是红色、黑色,或是黄色?

除了未来的经验,回头看看这个星球的物质历史,也能找到许多消亡色彩的身世,已经发生的过去也存在着基于现实却超于现实的全新的感知。

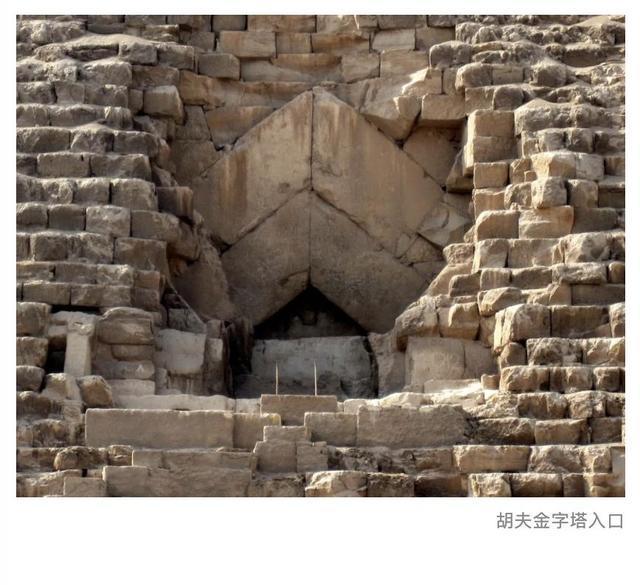

四千多年前建造的胡夫金字塔刚完工时,外层是以抛光的白色石灰岩堆砌。这种石灰岩是世界上结构最单纯的“生物岩“之一,其结构遍布着大小不一的圆形化石标本,每一个单细胞生物都是肉眼可见的尺寸。早寒武纪时期,地球的温度非常高,古特提斯洋(Paleo-Tethys Ocean)的海平面升高,温暖的海水向左伸展到北欧向右到非洲,覆盖了这一代的所有板块,大量的有孔虫们藻类(Foraminifera)在偌大的海域里生长死去,以碳酸钙为主要成分的沉积在海底,为海床铺上了一片厚重的地毯。

2020年我在湖北、江西一带旅行,看到了许多这样组成的岩石,这些石材被广泛使用在都市的基础建设之中,地砖或是石阶上偶尔就镶着这些几亿年前的生物化石。是这同一种石灰岩,坚实可靠、一视同仁地建造了金字塔、甘肃的麦积山石窟,还有纽约第五大道上的川普大厦,其主要物质成分,石灰,也就是碳酸钙,更是近千年油画材料史中打底剂的主要成分。这种略带暖调、吸收力强的白色,不仅铺垫了几千年的人类建筑史,亦是油画史的本来面貌,在之后随之而来所有图像的炼造中未曾缺席。

当然,并非所有的色彩都如此幸运,能在稳定的物理结构和地质庞大的遗产中留存下来。

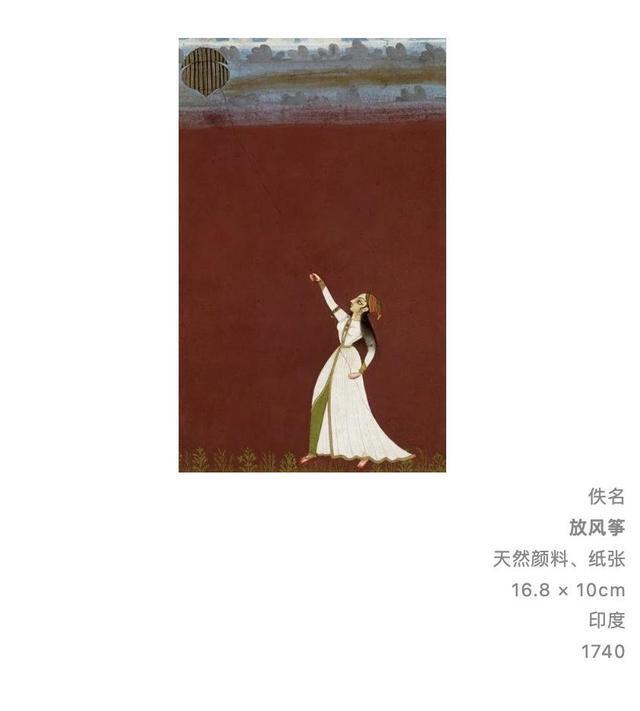

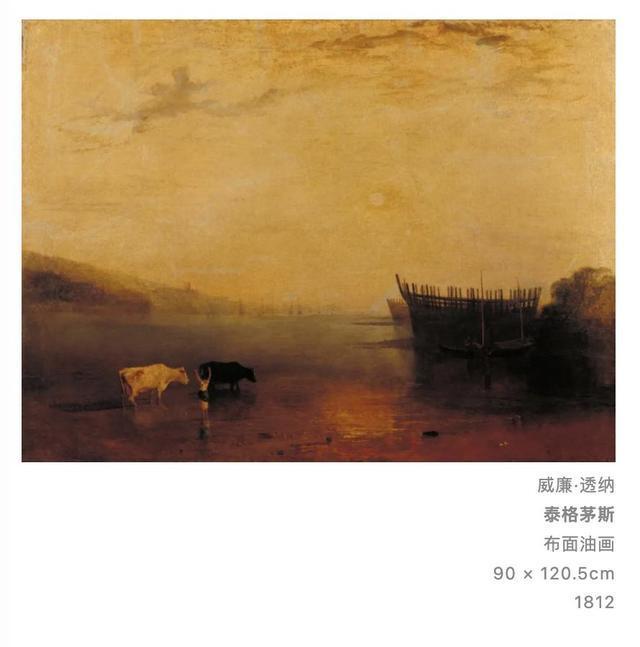

印度黄在十七世纪进入欧陆,它饱满的质地再以油彩或卵彩稀释后依然呈现鲜艳的显色能力[4]。印度黄和当时由东印度公司进口到英国的的藤黄(Gamboge)都是帝国主义和跨海贸易的产物,但印度黄的透明度与塑造性都更比藤黄更高。在威廉·透纳 (J. M. W. Turner)的水彩和油画里,可以找到大面积使用的印度黄描绘晦涩的英国天空,至今成色仍非常浓郁,是一种散发萤光光晕的奇异色彩。

然而这个颜料所携带的强烈气味和其视觉表现一样出色,成球状的色粉外面如芝士有着一层芥黄色的外壳,剖开后才是浓郁的橘黄色粉,散发刺鼻的氨气味[5]。1883年的时候,一印度公务员公开这种色料是产自一小镇的牧场,牧场工人只喂食牛只芒果叶和水,并搜集其浓稠尿液,经过多次煮沸、过滤、球状烘烤后收干成颜料块[6]。

然而这个颜色很快地在印度与英国绝迹,不知是基于动物保护、生态,抑或安全问题。印度黄在1908年正式立法禁止生产,1920年代后市场厂再也没有关于这个颜料的纪录。印度黄的短暂历史展现的是除了工艺的失传或物质的告罄,色彩也会因为法规的更迭而绝迹。

青金石(Lazurite)所制作的群青是世界上最古老的矿物颜色之一。欧洲大陆本身产的青金石稀少,大多都需要从阿富汗进口。加上劳动成本极高的开采与研制,在文艺复兴时期,青金石颜料的克重单价已经高过黄金。

然而因为地质史的差异,不产青金石的东亚板块上,同一个颜色有着截然不同的发展与使用。在欧洲文艺复兴开始约三百年前,王希孟绘制了《千里江山图》,这种工笔山水敷上矿物重彩的青绿山水在北宋来到了发展的高峰。然而这个与欧洲系统的群青肉眼无法辨识出色彩差异的“群青”色,却是以蓝铜矿(Azurite)研磨而成。不同于青金石,蓝铜矿在中国湖北、云南、广东都产。这种碳酸盐矿物,总是与铜绿(又称石绿或孔雀绿)增生,其硬度、结晶、波长都相似,在重彩画中也总是结伴出现。

除了地球本身涵盖的矿物,也有许多颜色,以地质供应的成份为材料,随着加工技术、化学发展被创造出来。我们现在所知道的钴蓝在瓷器和珠宝中已有近千年的历史,但第一次被依据成色标准生产出来是约在十九世纪初,这个以铝为主元素的人造蓝色,需要透过1200度的加温到达稳定状态。当钴蓝在欧洲被制作出来时,被理解为当时单价仍然极高的群青(Ultramarine)与人造群青(French Ultramarine)的替代品,但当我们在现在的美术用品社买颜料的时候,钴蓝和群青已经是两个完全不同的颜色了,任何人都能轻易地察觉钴蓝中的些许暖调和群青的紫调。

颜色有时如同气味,我们并不是无法指认差异,而是无法在有限的词汇里表述感知的差异,然后当许多事物有了名字,差异也一下子显现了。

荷马在公元前八世纪所写的《奥德赛》(Odyssey)里,著名地包含了许多对颜色奇怪的描述[7],他用“紫色”一字形容血液、海潮、乌云和彩虹,而整本书未曾存在“蓝色”或“橘色”的使用。

威廉·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)在其分析《奥德赛》对色彩使用的著作中,圈点了五项论点来佐证荷马对于颜色的书写依循着一定规则而非例外状态。其中第一项为书中的附记:“颜色——对我们来说,本质上存在着差异。”[8]这一附注标示了对色彩感知主观性的觉察。我们如何观看,进而如何指认,不仅总是相对的也是流动的。然几十个世纪过去,我们似乎时常落下了这个前提。

在语义学的滤镜下,世界来到我们的眼前,然而这个世界,时常拖着长长的余音,复数地到来。当前地球上有百分之约百分之七十的人口说一种以上的语言,但当我提及多语制(Multilingualism),不仅意指熟悉多种语言的规则与文法而已,而是即使在单一语言里,能察觉多语主义所提供的可能架构,如果没有了法文与德文的对照,现代英语将不再是现代英语,除此之外,里面繁杂的拉丁、印度字根来源都成就此语言的认同。

2016年英国脱欧公投前夕,我在伦敦郊区的一个木材厂买材料,已经和我十分熟悉的技术人员一边切割木材一边向我抱怨他社区搬来许多的移民,而他们说的英语,如何不是真的英语。我才意识到我说的英语,也不曾是“真的英语”,而是像奥德赛里面对颜色描述一般,突兀地难以忽视。

韩裔的美国诗人卡西·朴·洪(Cathy Park Hong),在她的书《微小感觉》[9]里写到:“自从我开始写作,我感兴趣的不仅仅是诉说我的故事,而是寻找一种形式,一种将白种性(Whiteness)去中心化的言说的方法。[10]”她写伴随她成长的口音、文法谬误、无效的修辞和格格不入的幽默,这些“破英语”如何成为她身份认同的遗产。唯独在使用英语时,误用它、酷儿化它,他者化它,才能让语言底下的帝国、殖民主义痕迹显现。

相同的,在艺术史内部与外部,我们有多少的观看经验被语义学所框架,我们对当代色彩架构的指认亦紧紧地与西方中心的历史进程纠结在一起,颜色系统的指认亦是急迫地需要被松绑。

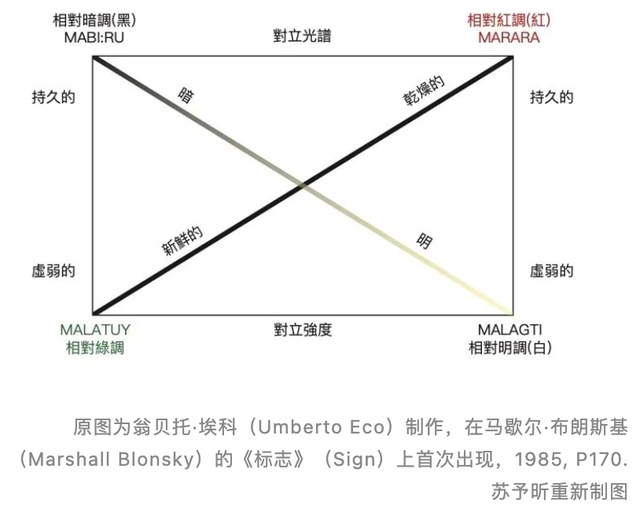

古代日本的染料名称留用至今的有“红色、白色、青色、黑色”四种颜色,然而这些名称最初并不是用来指颜色而已,而是分别对应四种不同的光线状态红色对应“明”、白色对应“显”、青色为“漠”、黑色为“暗”。从红色到黑色,也分别是一整天日光变迁的过度。在这里,颜色的指认是以光线先决,而非色相,并且携带强烈的时间叙事。

日本的小孩不同于其他文化,总是把太阳描绘成红色的。不同于我们所想的,这个图像制作的缘由可以追溯到比日本太阳旗出现前,更早的语言演变问题。日语中的红色和明是共用同一个字“あか(Aka)”,两者个形容词分别都是“あかし(Akashi)”。

在公元951年的《大和物语》里能找到这么一段诗歌:“月亮亮(红)到不能再亮(红)了”(月もいと限りなく明くて)此处,红色一字,不转述色相,而是描述光线感受。当一个事物明亮到极致,其强烈的感知经验如同火红。如此“视觉”重叠“语言”的双关,在同时期的文献,如《万叶集》[11]或《拾遗集》[12]都可以多次被发现。

布伦特·柏林(Bernt Berlin)与保罗·凯(Paul Kay)在1969年出版的《基础色彩用词:普遍性与演化》[13]中,从非工业化地域,采样110种没有书写形式语言的2600位母语人士——发现其中83%的个案结果呈现出对色彩语言的同一个等级制度。这也就是说,跨越语系,人们对于哪些颜色先被取名的进程,有着高度相似的途径。

如果一个语言系统里有六种颜色的词汇,人类总是先看见明暗(黑白),其次是红色,绿色或黄色、最后才是蓝色。当然有些语言系统的颜色种类比其他语言系统更多或更少,或是在某些语言里,只有非常少数的字词是专门指涉颜色,但人们使用生活的事物名称去代称相应的颜色。

如巴布亚新几内亚(Papua New Guinea)的耶里多涅语(Yele Language)以NJ:II WULU树液(Tree Sap)表达橘色,MTYEMTYE鹦鹉,表达红色[14];或是在台湾话里,专属色彩的单词只覆盖了个位数的色相,但以事物名挪用而来的颜色名字却超过百种,如“羌仔色”、“薯榔色”或“猪肝色”。这些单词跨越微妙色阶与质地,反映着文化、饮食和气候。

中国绘画史中的“青”一直是一个有些摇摆的颜色,它既是是青草的绿色、青天的蓝色有时又是青丝的黑色。

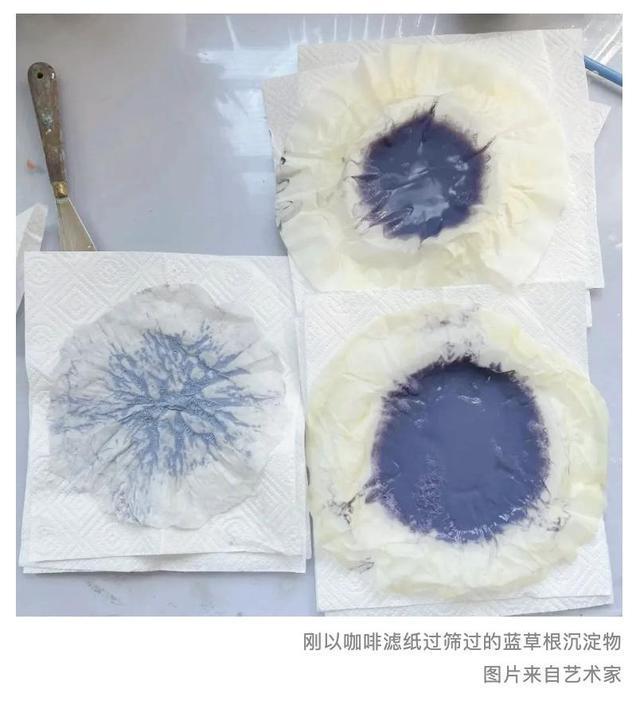

在《荀子·劝学》中,最有名的与“青色”有关的一句:“青,取之于蓝,而青于蓝。”第一个青指的是青色,而蓝是植物“蓝草”的代称。这一句子展示的是一颜色与它的物质身世和染料/颜料制作的过程:来自蓝草(学名:Persicaria tinctoria)的青色,透过加工,可以取得比原本植物更蓝的青色。

东汉许慎(58-147)在《说文解字》里写道:“青,东方色也。木生火,从生丹。”

这里的东方,指的是道家五行及方位中东方属木的理论,再一次将青色与木本植物连结,间接揭示了这一色彩所携带的物质叙事。

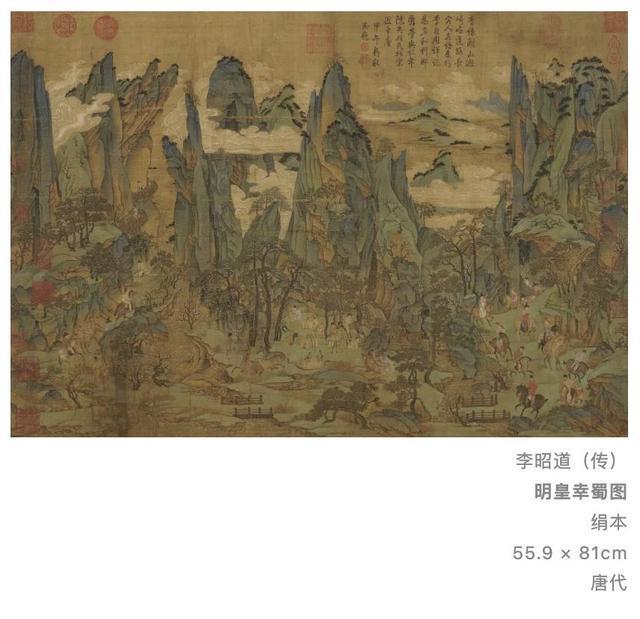

青色与草本的关系一直到了唐代开始有了转变。李昭道所绘制的《明皇幸蜀图》算是青绿山水流派的开端。这张画里对蓝色和绿色不仅是厚重、粗颗粒的矿物颜料,两种颜色的使用带有强烈的光线意识。李昭道小心地将蓝调的石青设色在山的阴暗面,将绿调的石绿使用在山的向光面。如前面提及,蓝铜矿是石青与石绿增生的单斜晶体,如同一座山的两面,一明一暗、一寒一暖。

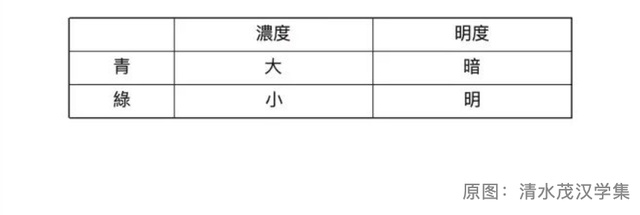

判别青色的关键,不在我们惯常理解的色相,而是其浓度与明暗。青色既可以是蓝色相,亦可作绿色相,但其浓度高、明度低[15]。如说文解字里提及的,青是“生”的颜色,明度若低暗到一个程度,便与黑色无异。而绿色的色相摆渡不如青大,但往往指浓度较低,明度较高的暖色,除了其色彩,也捆绑着虚弱、枯萎的意象,与青色所代表的“生”也成对比。

当下一次再看《明皇幸蜀图》或王希孟的《千里江山图》,青与绿不再是两种颜色的敷染、骨骼上的点缀,它就是骨骼;有意识地折射光线和区分空间,标记语言和视觉经验亦步亦趋的模样。

在一年八月的酷暑中,我终于从伦敦第一次来到巴黎。巴黎北站修建于1840年代,距离印象主义已经约一个世纪,但大体上和莫奈(Claude Monet)画的《圣拉扎尔火车站》的样式差不多,只是我搭的欧洲之星已经不再排放蒸气了。流线形的车厢躺在半敞开的月台,巴黎夏天的湿气、车厢机械的热能、室外的光线一下车就全涌上人脸颊,我的眼睛花了几秒钟适应车厢外的世界,这是一个英吉利海峡另一头的世界。

莫奈总共画了七幅火车站和其周边景色。奥赛美术馆收藏的这一幅里,车站室内的遮荫是发紫的赭色,室外的天空是粉蓝色、粉色和各式各样的灰色循环一样地向上蒸发。远处拿破伦三世时期都市更新后的公寓闪著金黄色光线,这个如同奶油蛋糕的远景,是细圆笔沾上铅白(Lead White)混色微量的铬黄(Chrome Yellow)所绘制而成——这是两种皆因为毒性过强现在已经禁止生产的颜料。

印象主义是欧洲绘画史的变革,它沉醉于自然、光线与色彩的研读,同时也最早地视觉化法国工业化与风景的现代化。在莫奈著名的《日出·印象》中,蓝灰色的笔触松散交错模糊了地平线与水面的交界,向上扭曲的手势捕捉了气团的动态,而这些气团并全然是日出的薄雾,更可能是空气中的微粒污染[16]。

在太平洋西侧成长的我,才在巴黎的酷暑中第一次意识到纬度、日照角度、包围大陆海水的成分和城市建设与技术的发展,如何形塑了我所看到的景色。

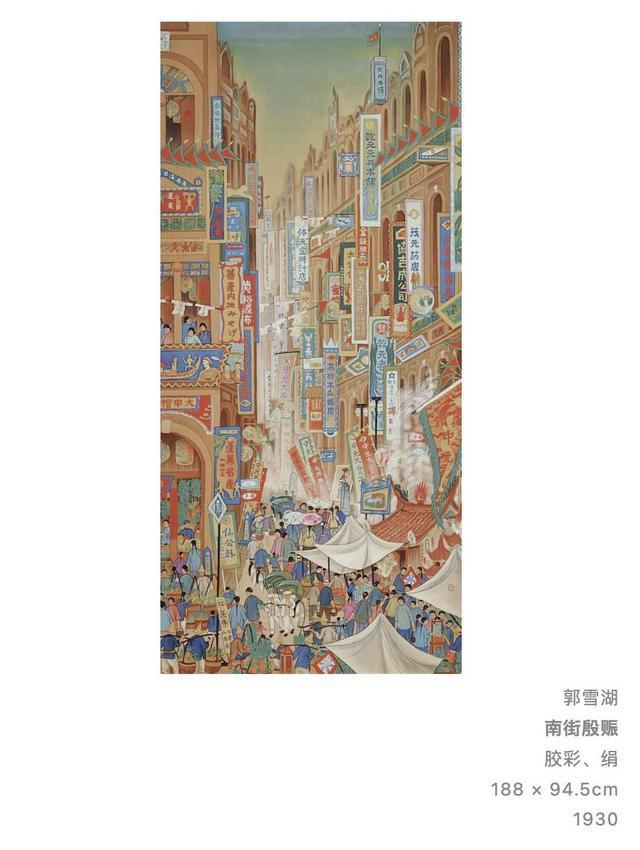

因为盐分、含氧量、海床质地,大西洋的温度低,颜色也比太平洋深得多,阳光能一直往海床深处穿越,折射出非深沉的蓝色,除此之外,欧洲的高纬度让阳光射出了一个更窄小的角度,太阳升起或落下都需要更长的时间,人们可以在一个影子里面更容易地辨别出细微的色调变换,相对的,在靠近赤道的环太平洋地区,太阳直射地面,空间更扁平、画家们倾向先看见颜色,才看见空间,或以原色处理空间与物体间的关系。

十七世纪开始盛行的日本浮世绘,以强烈的原色使用、因几乎缺席的对“影”的描绘展示近乎风格画的视觉风格著称,浮世绘往往被视为法国印象主义在遥远异国的形式启发,这样抽空了地理与政治脉络的图像解读,忽略的浮世绘在版印技术之外,对色彩和空间使用的思考—颜色的使用不仅仅是形式的庆祝,它标记着我们的地理位置,标记着所见之所以为所见,是因为我在此地而不是他方。

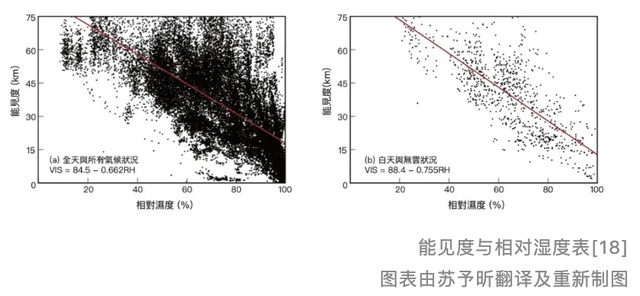

另一个长久以来被忽略的观看因素是湿度[17]。

菲律宾岛屿民都洛(Mindoro)(北纬 12° 53'),年均湿度在80%以上,均温约是30度,这是一个终年温暖湿润的岛屿,在岛屿南部,一属南岛语系的语言Hanuno'o有四个基础颜色的名字,黑、白、红与绿,在这四个名词之上,再用以加坠词修饰四个颜色的状态,这些加坠词除了我们所熟悉的明度,还包含干与湿这样物理性的非视觉感知。这样的色彩系统亦无法套用或转译到现有任何一种的色彩学认知里,却似乎更贴近画家与颜料工作的经验。

湿度对于视觉的影响不仅仅局限于近赤道或海岛国家,在任何一个地点都能看见相对湿度对人类视觉的影响。光线在气胶(Aerosols)中散射的状况大程度受到空气中相对湿度的影响,当空气中的吸湿粒子(Hygroscopic Particles)吸收了饱满的水气,就会造成能见度的下降。在一个具象的场景中演示,就是在高湿度又无风的一天,分子稳定聚集便容易起雾,影响视线的接收。

相反地,干燥的空气又让我们看见了什么?前年夏天我在美国西岸,一心一意想在凤凰城外的沙漠扎营几天,最后时间安排不上回到了洛杉矶,跟朋友说起在亚热带成长的我没有过真的沙漠经验,他们说怎么会,整个洛杉矶就是一个沙漠。于是我用每次到了加州就干裂的指尖在手机上搜寻了一下,发现就在2018年,洛杉矶测到地球上单日最低的湿度。

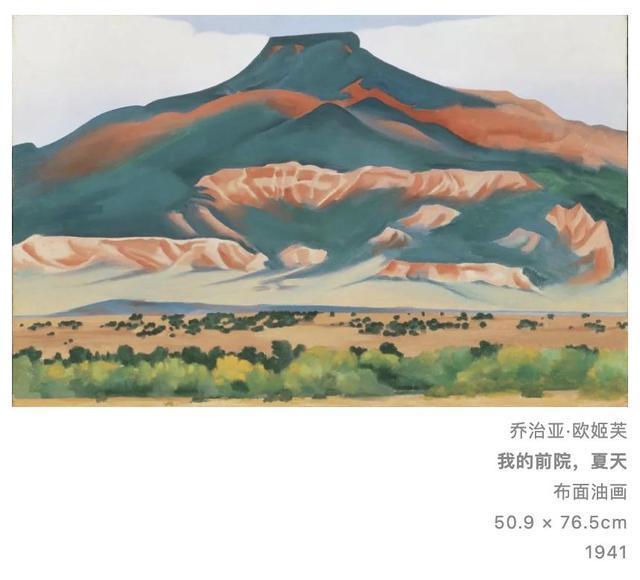

洛杉矶平行向右走,经过亚利桑那州,跨越一个时区后可以来到新墨西哥州。这整带北纬约三十四度的横向地域,遍布各种颜色的沙漠和沙岩地景,干燥的空气和空旷的陆地让人可以看得特别特别远,不仅是远而已,而是像是没有景深似的,好似可以看见地球表面的弧度。在视野的尽头目光还能抓着岩壁的细节往上攀爬,这里的风景总是像是全新的一样,这么饱满、清脆。

这一带干燥且多变的地质景观排列出无穷的光线可能,当然,金银矿源的采伐的助力,南北战争结束后凝聚了“西部探索”的渴求,许多艺术家也搬迁至此。从沃尔特·乌弗(Walter Ufer 1876-1936)、威廉·罗宾森·雷伊(William Robinson Leigh,1866–1955) 和乔治亚·欧姬芙(Georgia O’Keeffe,1887–1986)所描绘的新墨西哥州景色里,透视、形状和土地的颜色与光线一起给出了新的信息——是风景也是座标。

色彩学的方法一直是跨学科的,曾经它是光学的、物理学的、化学的,这些好似普世的定律的学科。然而现在,它更需要是地质科学的、语言学的、比较文学、甚至气象学的,那些对于外部的世界和他者存在有意识的方法;那些对待个体经验如同对待集体经验一样的假说。

目光落地何处和语言的飘送,若能前往一个更辽阔的地方,不仅仅要求我们重新检视艺术史,甚至大写的历史,更需要在每天的观看中持续练习对差异的察觉,指认事物的脉络。这样地理政治一般的色彩学,不存在一个特定视角去规范想像的进程。

当然,许多制作行动的展开,都是从一个单一地点展开,靠山傍海、都市或是田野,而观看的自由从未站在这种经验的对立面,而是相反的,它能作为一种折射的媒介,对曾经的现实给出更多细节,或者,在工作室里的我想着,以此时此地的感知作为材料,在未来生成出本将错过的复数的真实。

————

注释:

[1]Opticks: Or, A Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light, 1704

[2]Munsell color samples are provided by the Munsell Color Company. A set of color samples consists of 329 chips. This set of color chips includes '320 color chips of forty equally spaced hues and eight degrees of brightness, all at maximum saturation, and nine chips of neutral hue' Brent Berlin and Paul Kay, Basic Color Terms: Their Universality and Evolution,1969, p. 5.

[3]'The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them it was necessary to point.' Gabriel García Márquez, One Hundred Years of Solitude, 1967

[4]Kassia St Clair, The Secret lives of colour, 2016, p. 71.

[5]Handbook of young artists and amateurs in oil paintings, 1849, p.106.

[6]T.N. Mukharji, ‘Piuri or indian yellow’ in Journal of the society for arts, vol 32, No. 1618. p.16.

[7]William Ewart Gladstone, Studies on Homer and the Homeric Age, 1858.

[8]‘The use of the same word to denote not only different hues or tints of the same colour, but colour which, according to us, are essentially different.’ Guy Deutscher, Through the Language Glass, 2010, p. 32.

[9]Cathy Park Hong, Minor feelings: An Asian American Reckoning, 2020.

[10]‘Ever since I started writing, I was not just interested in telling my story but also in finding a form—a way of speech—that decentered whiteness.’

[11]‘明星の明くる朝 (金星升起的翌日清晨)’,《万叶集》,7世纪到8世纪末

[12]‘白妙の白き月をも紅の色をもなどかあかしといふらむ(洁白明月与红花色彩皆可谓明亮红艳)’,《拾遗集》,1007年

[13]Brent Berlin and Paul Kay, Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, 1969.

[14]Stephen C. Levinson, Yeli Dnye and the Theory of Basic Color Terms in Journal of Linguistic Anthropology, 2001, p.17.

[15]清水茂,《清水茂汉学集》,2003,p.433。

[16]David B. Schorr, Art and the History of Environmental Law, p. 324.

[17]Impact of relative humidity on visibility degradation during a haze event: A case study, 2016

[18]Visibility estimates from atmospheric and radiometric variables using artificial neural networks, Gabriel Lopex, Juan Luis Bosch, Inmaculada Pulido-Calvo, Christian A. Gueymard, 2017

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |