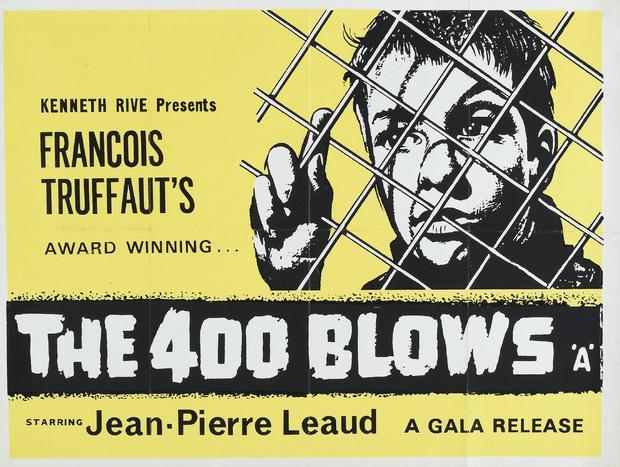

时光网特稿1958年9月,法国影评人弗朗索瓦·特吕弗在《法兰西晚报》上刊登了一则告示,他正在为自己的第一部电影长片,寻找一位13岁左右的男主角。14岁的让-皮埃尔·利奥德看到了这则广告,此前已有过短暂表演经历的他,最终在一众竞争者中脱颖而出,成为这部影片的主演。

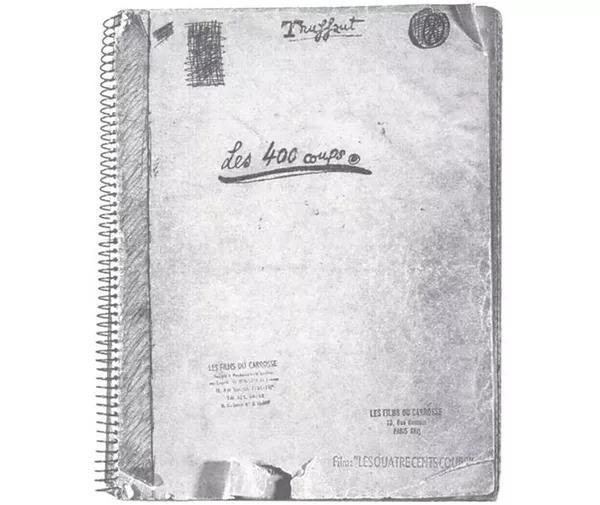

《四百击》剧本

让-皮埃尔·利奥德出演的这部电影,正是特吕弗导演的第一部长片《四百击》。那时的利奥德不会想到,从这一刻起,他和他饰演的安托万,即将成为法国新浪潮电影的精神图腾,在接下来的半个多世纪里一次又一次被人提起。

“这部影片献给安德烈·巴赞”

在《四百击》的片头字幕中写着“这部影片献给安德烈·巴赞”。巴赞是谁?如果你真的不知道安德烈·巴赞,至少应该知道他那本最被人熟知的文集《电影是什么?》。

不夸张的说,这位电影理论界少有的奇才,几乎以一己之力改变了现代电影发展的方向,而特吕弗正是他的门徒。

安德烈·巴赞

巴赞第一次遇到特吕弗,是在1948年11月一个稀松平常的下午。一个16岁的年轻人满腹恼骚的来到巴赞的电影俱乐部,原来他也创建了自己的电影俱乐部,几天前放映《宾虚》(1925版)时台下观众寥寥无几,一打听才知道另一家电影俱乐部也在放映这部电影,两家放映片目起了冲突。

这个16岁的少年正是特吕弗。原本一次不太友好的拜访,却因对电影的热忱令两个年龄相差不小的两人激发出了友情。

巴赞很大方的让特吕弗来到自己的办公室,两个人滔滔不绝地聊了好几个小时,从希区柯克谈到霍华德·霍克斯,临走时特吕弗还不忘让巴赞下次去他的小俱乐部里给观众们讲几句。

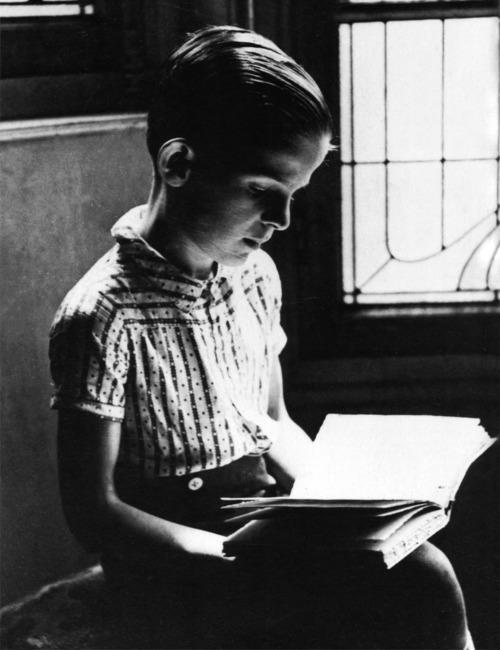

接下来事情的发展让特吕弗始料未及。因为经营电影俱乐部的名声,特吕弗的生父找到了失散多年的儿子,但经营带来的经济上的失败,父亲决定将他送入少管所。这时候伸出援助之手的,正是安德烈·巴赞。

10岁的特吕弗

虽然只有一面之交,但巴赞对特吕弗印象非常好,并以担保人的身份将他从少管所中带了出来,并介绍他在一家文化机构找到了新工作。可惜好景不长,特吕弗因为失恋一时冲动,报名参加兵役,却很快反悔当了逃兵,再次被送入了军事监狱里。

巴赞再次挺身而出,他利用各种办法、各种渠道,甚至请求心理医生撰写报告,终于再次把特吕弗从牢狱中捞了出来。这次巴赞干脆让特吕弗住进了自己家里,几乎以父亲的身份教导这个痴迷电影,但个性顽劣的年轻人走上正轨。

这时候的巴赞以评论家的身份活跃在各大电影杂志、报刊上,并与其他影评人共同创办了著名的电影杂志《电影手册》。

白天,巴赞在家中写稿,用现代性的视角重新定义电影的价值所在,而特吕弗就在阁楼上读书,到了晚饭时间,两人就在餐桌上热烈的讨论电影,时常忘记吃饭。

《四百击》剧照

曾经就读师范学院的巴赞对法国教育体制有着深刻的怀疑,而眼前的特吕弗虽然受到的教育并不多,虽然言论时常偏激,却满腹经纶,观点常常非常犀利。于是在巴赞的鼓励下,特吕弗开始撰写自己的评论,从此走上影评人的道路。

巴赞的电影理论中,最为人熟知的便是他的“长镜头理论”。他推崇纪录美学,将古埃及永久留存尸体的木乃伊情结与电影影像的起源并置,并崇尚通过长镜头的场面调度来纪录真实性和连续性的影像风格。

特吕弗

特吕弗的电影观念在一次次交谈中受到了巴赞的深刻启发,在成为影评人后,特吕弗以笔杆为枪,开始满腔怒火的对形式老旧,价值观念保守的传统电影进行抨击。并推崇和重新发现希区柯克、让·雷诺阿等导演对电影的创造能力。

让特吕弗名声大噪的一篇文章叫做《法国电影的某种倾向》,他把矛头对准了法国大部分知名导演和他们的作品。据说原文火药味更浓,在巴赞的劝说下特吕弗才删掉部分人身攻击的文字。果然,这篇文章在《电影手册》上刊登后引起巨大的反响,几乎所有导演、影迷、评论家都陷入了唇枪舌战之中,有些人支持特吕弗犀利的批判,有些人则认为这个年轻人就是想引战。

特吕弗的野心当然不止是在纸上下功夫,他与《手册》的其他年轻影评人们一样,开始为自己拍摄电影做起了准备。与此同时也积极与同僚们互相帮助,在雅克·里维特的《棋差一招》里他出镜表演,里维特便投桃报李为特吕弗的第一部短片《访客》担任摄影。

《顽皮鬼》剧照,男主角热布尔·维兰随后出演了夏布洛尔的《表兄弟》

此时的特吕弗已经是一位明星记者,这让他得以在威尼斯电影节上结识了富家千金玛德莱纳·摩根斯坦,两人很快完婚。而她的父亲老摩根斯坦,正是法国最大的电影发行公司之一的掌门人,这次联姻为特吕弗接下来的事业带来的效应是决定性。

有了这种支持,特吕弗的野心终于得以实现,他并没有急于拍摄长片,首先拍摄了一部与《四百击》题材类似的短片《顽皮鬼》,在获得布鲁塞尔电影节的认可后,他马上带上奖杯敲开了岳父的房门,“我想拍电影”。

1958年11月10日,手握4000万旧法郎的特吕弗宣布自己的首部电影长片《四百击》开机,而就在同一天,他的精神教父安德烈·巴赞却因白血病英年早逝。巴赞在1950年代的最后几年中,饱受病痛折磨,但还是时常在朋友提供的一家别墅里招待这群年轻的影评人、导演们。

这座别墅,正是《四百击》中安托万与小伙伴们抽着雪茄下棋的那座屋子,那是他在影片中为数不多真正释放压力,忘记不公的时刻。但安德烈·巴赞已经没有机会看到自己的电影观念,实践在特吕弗的这部影片里。

在巴赞的死亡中,法国电影新浪潮蓄势待发。

“我十分急切地想要成为大人,以便能犯各种各样的错误而不受惩罚。”

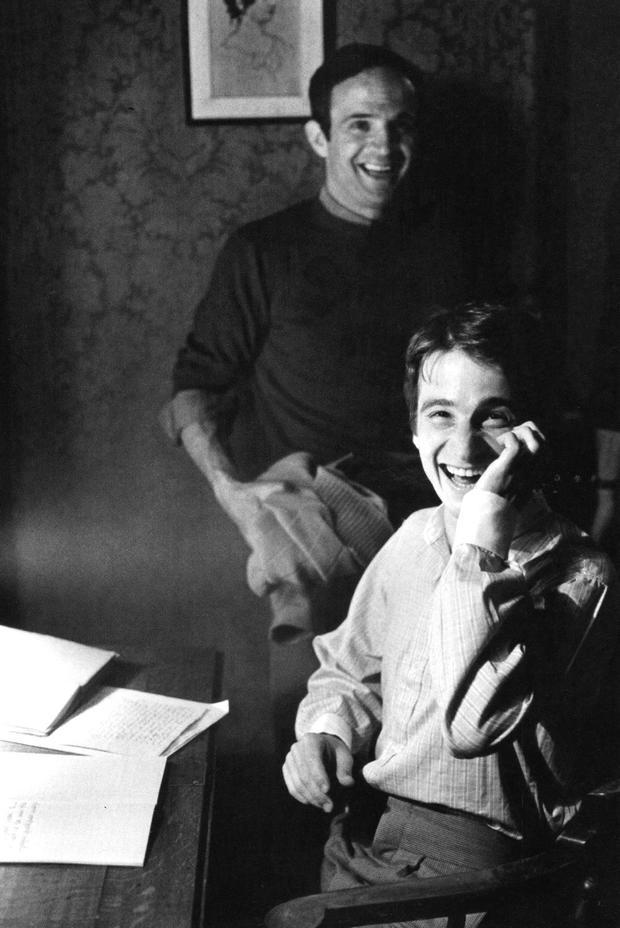

特吕弗与利奥德

1959年6月3日,《四百击》在巴黎香舍丽舍大街的两家影院上开始公映,在接下来的14周里,整个法国有45万人次走进电影院,观看了这位“臭名昭著”影评人的首部作品。

除了市场表现惊喜外,影片的版权还卖到了美国、意大利、日本等国,特吕弗在一夜之间成为全球知名的新锐电影导演。

《四百击》遵循了“生活流”的方式叙事,很多地方都以看似无情节的方式推动故事的行进,有时安托万只是在和同学拌嘴,有时却和父母来到了电影院,

特吕弗只是揭示安托万在不同的环境下不同状态,并将这种状态转化为内心与情绪的描绘来完成叙事,由此拼贴出一个13岁少年全部的生活琐碎。

在很多以往的观点中,人们更愿意将《四百击》描述为特吕弗自传式的作品。诚然,特吕弗的确将个人的经验和趣味融入到了这部电影里,否则安托万供奉的为何是他崇拜的巴尔扎克而不是福拜楼呢?

但特吕弗并不认为《四百击》就是他个人生活的描绘,片中的许多情节和细节的安排,有些源自朋友的经历,有些纯粹是报纸上读到的新闻,有些则是他与编剧马塞尔·穆西的虚构。真正重要的是,这一切都并非凭空而来的杜撰,而是发生在很多像安托万一样的少年身上的真实故事。

一个被忽视的少年,处在一段发现了生活的不公,却无力反抗的时期——在这一时期特吕弗的电影里,男主角始终处于一种青春期的状态,躁动不安却无处宣泄。

有些人将《四百击》看作是对陈腐教育制度的抨击,但这样陈腔滥调的总结显然忽略了特吕弗精心搭建的少年生活影像。

校园里,他是老师的眼中钉,时时刻刻处在受惩罚的边缘;在家中,他小心翼翼的想要获得母亲的垂爱,得到的却只有冷漠;只有当他游走在大街上时,才能获得短暂的,也是被禁止的欢愉,却一不小心发现了母亲的秘密。

街头让天性得到释放,同时也蕴藏危机

特吕弗镜头的焦点,正是这个尴尬的年龄段。安托万正处在儿童与成人的缝隙,他刚开始学会承受各种各样的压力,撒谎是他处理压力时最直接的办法,他并不明白这样做会带来什么样的麻烦。

即便如此,他心中还留存少许天真,只是心中的惶恐也确实存在——为了逃避谎话带来的责备,他不敢回家躲在印刷厂里度过一夜。

将这个年龄段的叛逆放置在更大的舞台——社会时,安托万的命运则急转直下,盗窃未遂让他进了少管所。此时特吕弗运用了一段开创性的镜头,将同一机位的叠化镜头,将安托万置于被访者的位置,与心理医生的对话直接地向我们展示了他犯罪心理的形成,这是一个非常现代视角的引入。

片场照,那段奔跑戏就是这样拍出来的

当然,《四百击》之所以伟大,还因为它在美学上的立场。特吕弗在影评人时期树敌不少,很多人都等着看他“你行你上啊”的笑话。但显然他有备而来,在电影俱乐部活跃的日子,为罗西里尼当副导演的日子,与巴赞在餐桌上长谈的日子,都令他确立了对电影形式高度的审美自觉。

所以当我们看到《四百击》时,实际上看到的是一部吸取各路伟大导演的营养后,整合在安德烈·巴赞倡导的长镜头美学下的作品。我们可以看到影片中的第一组镜头,是从不同角度仰拍的巴黎地标性建筑埃菲尔铁塔,特吕弗和意大利新现实主义一样,把摄影机结结实实的扛到了巴黎的大街上去。

这是一种全新的姿态,一种全新电影立场的宣言,明确地将电影与当下的社会现实通过摄影机连接在一起。而长镜头的大量使用则赋予影片形式上的革新,在尽可能的情况下,利用摄影机的运动来完成单个镜头的时间和空间的完整纪录,以时间自身的表达取代通过蒙太奇的组接制造的矛盾冲突。

结尾的经典片段

其中最著名的便是结尾的那组长镜头,特吕弗用三个长镜头纪录了安托万在活动时间逃出了少管所,奔向影片中此前交代的他所期盼的大海。并最终用一个回望的定帧镜头打破第四堵墙,将叩问留给了观众,这种对影像的体验在当时还很新鲜。

设想下在一部主流电影中,导演会怎么做呢?也许会利用更加戏剧化的方式演绎安托万的种种不幸,让观众对他的遭遇产生同情。但特吕弗显然想要的不是这种廉价的同情,事实上他在执导让-皮埃尔·利奥德的表演时,不许他露出微笑来引发观众的好感。

客观、敏感、真实,这才是特吕弗和《四百击》想要带给我们,也带给电影的一次重击。

特吕弗凭借影片在当年的戛纳电影节上获得了最佳导演,宣告着《电影手册》的那群年轻人,让-吕克·戈达尔、埃里克·侯麦、克洛德·夏布洛尔、雅克·里维特们成功完成了从影评人到导演的转型。

之后利奥德继续出演了特吕弗接下来的四部作品,共同组成“安托万系列”

有意思的是,《四百击》中安托万全家一起在电影院里看的那部电影,正是里维特当时还没完成拍摄的长片处子作《巴黎属于我们》。而当安托万在街头游走时,遇到的寻找流浪狗的男女,正是新浪潮的另外两位标志性演员让-克洛德·布里亚利、让娜·莫罗。前者在第一部新浪潮电影《漂亮的塞尔日》中出演主角,后者已经在路易·马勒的电影里声名鹊起,很快将与新浪潮产生更紧密的联系……

60年后的今天,曾经席卷全球的法国新浪潮早已褪去,彼时在浪潮中如鱼得水的年轻电影人们大多也已不在人世,但它留下的精神遗产永远定格在安托万忧郁的眼眸里。

| 留言与评论(共有 0 条评论) |