物道君语:

景德镇有一位手艺人,用十余年的时间,研究唐宋手艺“绞胎”,用泥土做出大自然最美的花纹,细腻的荷花,流动的海浪,天上的明月,和飘忽不定的烟云。

他让泥土变成了中国人才懂的浪漫。

对于爱莲之人,没有见过荷花的夏天,是不完整的。

我见过一瓣“粉荷”,在景德镇陶瓷大学附近一幢民宅里,像婴儿脸颊的细粉,花瓣里长出条条红丝、黄丝、白丝,嫩得如同徐志摩的那句:“最是那一低头的温柔,仿佛一朵水莲花不胜凉风的娇羞。”令人温软,不忍触碰。

这是一瓣茶则,不能说是像,而是相信它是真的荷花瓣,从池塘里采来,施个法就成了一件器。

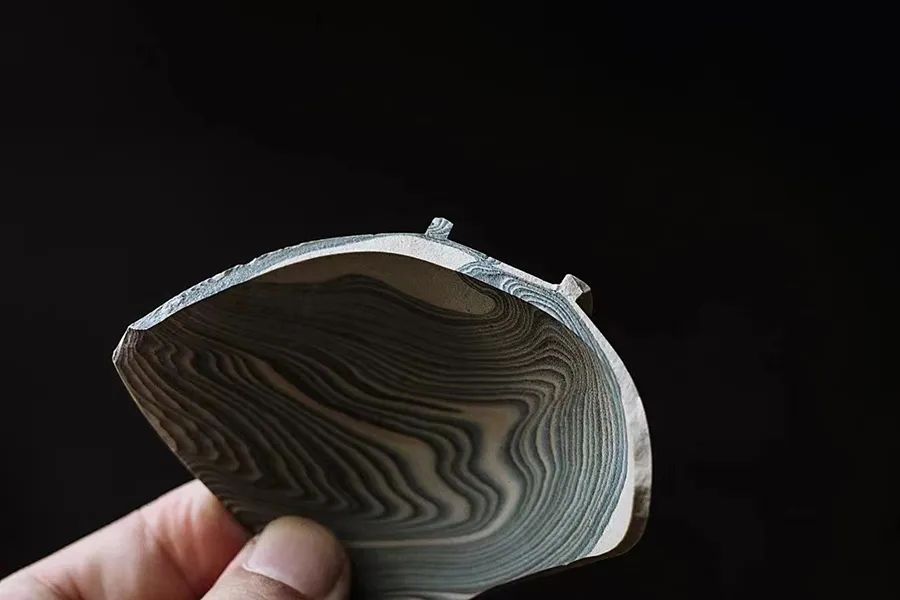

这条条细腻的纹路,不是画出来的,更是绘画、任何陶瓷技法都没办法达到的,是将不同颜色的泥土组合而成,这门工艺,叫绞胎。花纹由胎而生,内外相透,一胎一面,被称为“君子之瓷”。

这像从泥土里长出的花纹,总有一种奔放的真实的生命力,如同创作它的人,祝琛,十几年如一日地挑战绞胎的极限。

在祝琛身上有许多反差,第一次见到他根本想不到,这位从北方来的兄台,长得壮硕,手指健粗,却做出了最细腻的荷花瓣,怀着一颗玲珑心,把南方虚无缥缈的山水美学留在绞胎里。

或者根本想象不到这是一位艺术家,或者也说不清艺术家该是怎么样的,但有一种该是祝琛这样的:在粗糙的世界里,做着细腻的事情。

初来祝琛的工作室,吓了一跳,隐没在城中村的一幢民宅里,拾阶而上,台面泥灰渐多,正困惑着会有个怎么样的会见时,一个低沉浑厚的声音响在耳边:“来啦!”

穿着短T、拖鞋的祝老师领我们去向他的工作室,门前闲闲散散摆着些绞胎瓷的碎片,积上了厚厚的泥灰,我想他的工作室应该不会比这更朴素了吧。

触目所及,一层一层的架子上,只有杯盘碗碟、泥土、碎瓷,和刮片、割泥的弓、扫尘的刷子的工具,还有一张喝茶的桌子,这几乎是工作室的全部,乱中有序,让人有一种实在的从容。

遇上断电,祝老师无暇顾及,任我们随意看看摸摸。架子上零落散着各种绞胎瓷,胸中顿生惊奇:“这绞胎可真像两色阿尔卑斯糖”。

蓝泥或者红棕泥与白泥揉和,做出独立山峰的轮廓,层层叠叠,从盏心到盏沿;或者深褐、浅褐与白泥一起,搅拌出树木的纹理,或江水的波纹;或者一些具有现代风格的几何花纹......

在陶瓷上画草木虫鱼、人物故事是一种“装饰艺术”,用得最多的是画、彩绘,绞胎也是装饰工艺,唐宋时就已有,但在后来的历史中日渐没落消逝,没有了传承。

现在绞胎的花纹要能做到比画好,非常难,因为它是不同颜色的泥土,诞生不同的花纹。此时坐在对面的祝琛拿起茶杯,看着窗外,沉沉露出一句话:“终归到底就是好好做东西,把东西做好,不用去想那些。”好到什么的程度?“其他陶瓷技术都达不到的程度。”

茶桌上有一个银杏叶碗,碗底是一瓣银杏叶。扇形的叶瓣上有一丝丝宛如叶脉的细丝,从叶根通达到叶尖,却并不僵直死板,而像活了一样。而在它的底部,是同一片银杏叶。

绞胎的“极致细腻”,除了银杏,还有前头提到的花瓣茶则,以及荷花碗。一条条红丝,若藕丝般细腻,却不僵硬,有伸展、散发,像是从荷花的枝枝蔓蔓中活着生长出来一样。

这种宛如从泥土里长出来一样的花纹,是浅浅一层绘画做不到的。但对于祝琛,这里还有对绞胎的技法克服。

高温之下,泥土并不听话,不同颜色泥土的伸展、发散的程度不同,有的大点儿,有的小点儿,有的收缩厉害,有的扩张,各有各的想法。调和好了皆大欢喜,不好就是开裂、歪、凹凸不平。

当极致细腻、极致微观的花纹都能做出来的时候,就是一种成功,最后“别人看到的就不再是工艺,而是震惊于绞胎竟然这样美。”

这种极致的美,来自死磕,用祝琛的话来说:“我是一个比较犟的人”。犟对于美,或许是一件好事。

祝琛的生活很简单,不做绞胎的时候,“就这样坐着、喝茶、空想”。但在做绞胎这件事情上,却是一个很跳跃的人。

“我做花纹的时候想追求花纹的复杂程度,做技法,当做出来之后,就不再去追求了。”极致细腻、规律的另一个极端,是否可以不规律,但又很美。

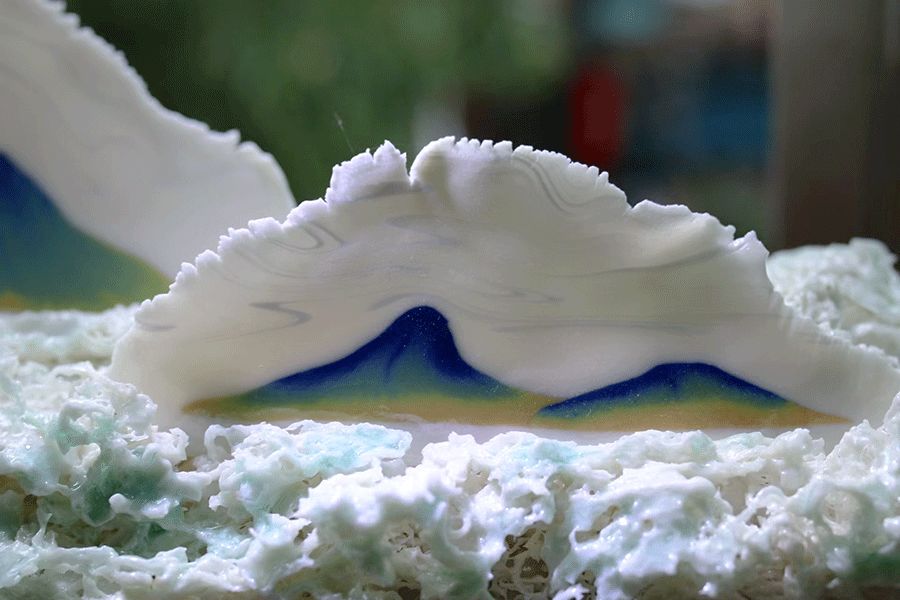

“浪”一个极具起伏的动作,海面上,它乘风而起,水花朵朵,有时簇得高,有时簇得低。祝琛做海浪,只给它一个飞扬的走向,可是有多高、多弯、浪尖多细,都是炉火里泥土最终去完成的。

祝琛工作室那一排“海上明月杯”,每一个都不一样。海浪高耸者,浪花簇簇,天上月影遥遥,颇有些“海上生明月,天涯共此时”的关怀。

有的浪却只低低地起伏了一下,显得低沉,像“举杯邀明月,对影成三人”的孤单,或者“人散后,一钩新月天如水”的落寞。

泥有了千变万化,美就有了千形万象。然而自由的背后,面对的是意外。祝琛做了一个盘子,唯有中间一道黄褐的花纹横穿而过,其余都是紫砂泥。

一块泥土上,花纹复杂但规律时,每个方向拉扯的力度是均匀的,开裂的可能性相对小。但这样孤零零一道不同颜色的泥搅合一起,仿佛一个拳头打进去,极易破裂。

做好一件,要比均匀的花纹花很多时间,一个周期一个周期地尝试。成功以后,那紫砂土上的一道花纹,令人惊艳,孤独又利落,一圈一圈如宇宙的星轨,摄人心魄。

相比规律鲜亮的花纹,这黑漆漆的一件,孤单单的纹路,很少人喜欢。祝琛喜欢做这样的尝试,一方面,挑战简单,是对绞胎的更高要求。

另一方面泥土带来的不确定与变化,却让他感到惊奇,享受惊喜是他的快乐。至于结果,“不稳定是考验,也是意外”,有好,也有坏。

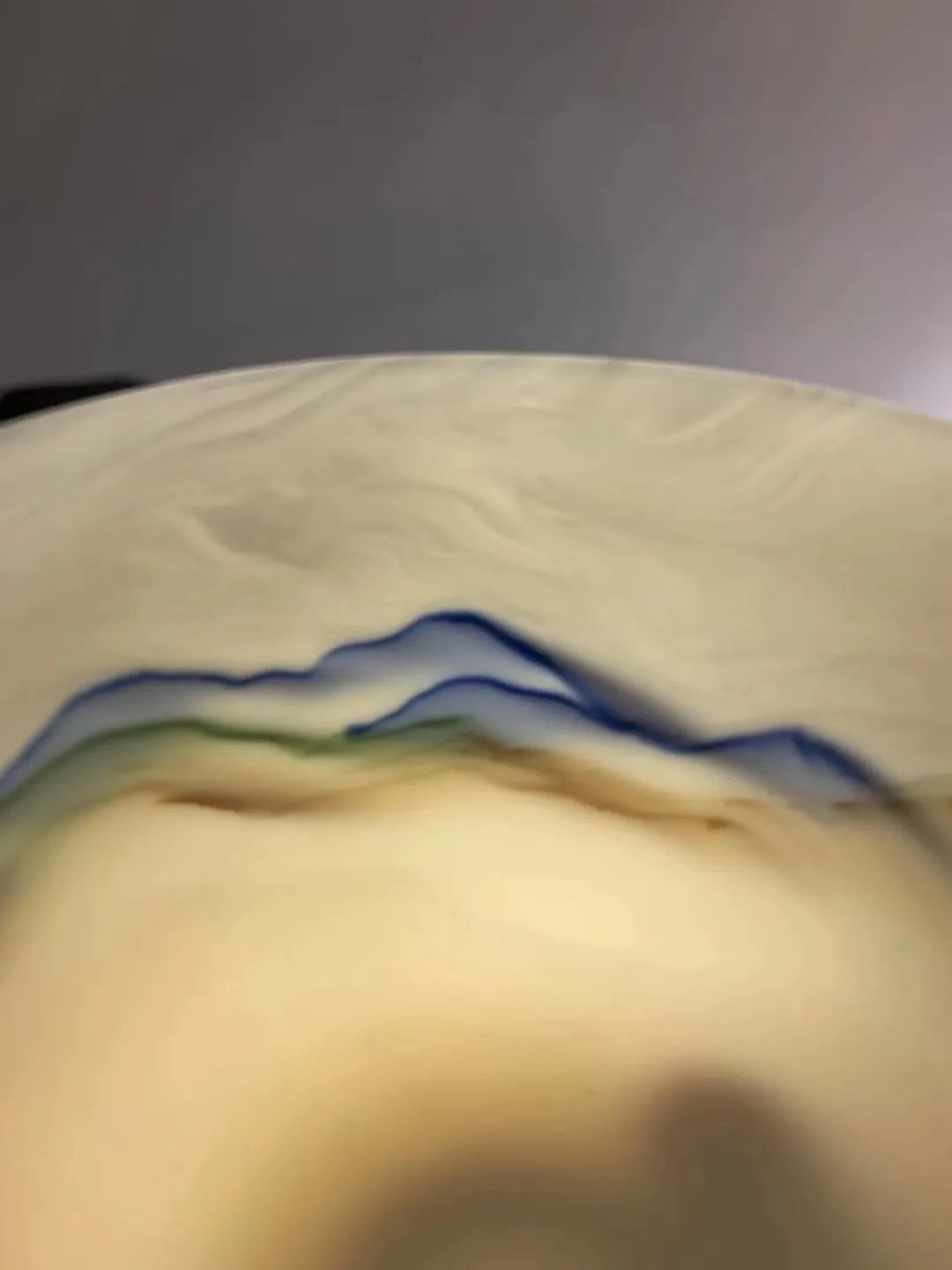

中国的留白对祝琛有着迷之吸引力,但一个在北方长大的人对这种意境,缺乏想象。

“北方的山和南方的山不一样,北方是石头山,下雨后它不会有雾气,但是南方就不一样,我看见它下雨后飘着东西。”那是云烟、和未散的水汽,青山隐约其中。

话到此处,祝老师胸中欢喜,他爱上这里的山,喜欢骑着摩托车在风里跑,余云散山显。早在天津读本科时,他就想把有一天可以用绞胎做出山的诗意,但是“那时候我做不出来的”。

做过五颜六色的泥土,千遍百遍摸过泥水,有了底气,祝琛才有了时机。他终于知道有两种白泥,可以融合一块,烧制后,上下各一道,如同光与影,似雨停云散后,日影初漏,深深浅浅,带着点飘忽不定,这便是南方的山。

慢慢地,会做山峰的青绿色,远黛色,一条条山线、云脉,形成山林的起伏,云雾的朦胧,雨丝的断续。祝琛的绞胎迎来了诗意之美。

“我个人很喜欢这种意境的东西,很简单,也比较复杂。”以无胜有,是中国人最浪漫的美好。

渐渐明白,留白原来那么不容易做到。不是看不懂的书法,叫留白;看不懂的画,叫诗意;读不明的诗,叫意境。留白不粗糙,更不该被粗糙地理解。

诚如祝琛所言:“这必须经过很长的一个探索,不是一步就达到的状态,不可能。”

未曾对花纹做过复杂、细腻,未曾把把技艺做到极致,未拥有过丰富,如何减,如何留。留白不是什么都没有,什么都没有经历,而是存在后,沉沥出来的简单。

茶喝到最后,祝琛说自己做过一条鱼,跃在盘上、盘底,如飘如飞,但他以后不会再做了。

“因为我觉得绞胎做出来的没有画的好看,工笔画出来的可能比它更生动,那就没有做的必要。”要做只能是绞胎才能表达的美,这样它才有“存在”。

心中欣喜,不为了讨好任何而存在,把全部的身心集中起来去做,用一个饱满的状态去抵达,这种存在才深刻,美才有了唯一。

迎合是一件容易却粗糙的事情,真实与细腻地对它最好的反击,好在依然有着心怀美好的人们。但愿世界的粗糙,没有埋没美好。

· 致亲爱的物道家人们 ·

荷花,也叫菡萏,

含而不露,像少女闪烁的眼神。

你还想知道哪些荷花的雅称呢?

点击视频,之华为你道来。

如若欢喜,请点个赞!

文字为物道原创,部分图片为祝琛授权,部分图片由物道拍摄,转载请联系作者。

绞胎成画,中国人才懂的浪漫

点击下方图片,一键拥有

点击阅读原文,收获中国人的浪漫。

| 留言与评论(共有 0 条评论) “” |