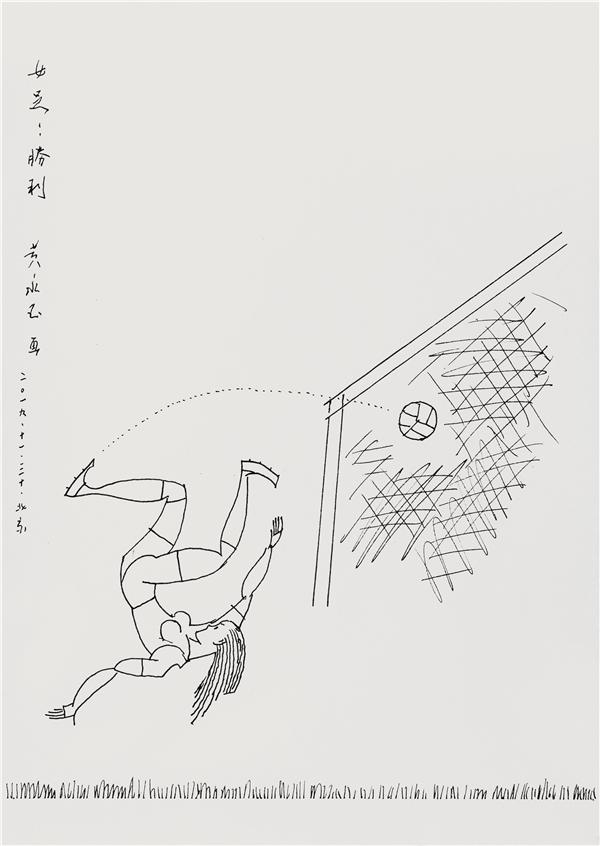

女足:胜利(黄永玉 画)

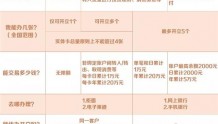

我小时候喜欢打架,曾经在北门文星街上称过王。后来跟师傅学拳,更觉得自己了不起。十二岁离家时常靠拳脚保护自己不受欺辱。一九五三年从香港回到北京,不敢再提起拳脚的事了。上世纪八十年代和人从家乡探亲回北京,火车上买到一本拳术杂志,一篇长文章提到朱国福师父的故事,没想到他当年竟是个数一数二全国性的大人物。我有幸在凤凰县做过他的入门弟子,磕过头。我那时才七八岁,跟他只学过“初级腿法”和“十二路谭腿”。他公务缠身,陈渠珍先生请他在南华山办“精武学堂”,教的是陆军三十四师军官们的“军武功”,哪顾得上我的课?这刹那不到一年的师徒关系连满足家父的痴心妄想也不够。就这样算了。后来家父外出谋事,大院子空荡荡的,几位好武的街坊叔伯们借我家这块地方开了武场子,请来一位七十多岁瞎了双眼的田瑞堂师父。七八个大人带我一个小孩搭起挂得上四口大沙包的木头架子,正正经经练起把式来。

听说田师傅五十多、六十岁的时候当过正式的土匪,让人围剿的时候背着近九十的老母山岗上逃跑。后来宣布洗手不干,交代完事情,住回城里的老屋里头。

这好像当年的北洋军阀吴佩孚他们“下野”一样,说洗手不干,“门前清”,往租界一住,就不再跟他算原先那些老账了。为什么那么简单?我至今不明。

学校的体育课,直到念中学我都不怎么挂心,唯一差堪光宗耀祖的勋业是在十三岁那年全校运动会中得过“混合女子少年组、丙级铅球冠军”。田径方面更谈不上,甚至连知识也时常混乱。前几年看世运电视,冠军一百米跑九秒几,我诧异之极,认为几十年前我中学时代早就跑过只差两秒多一点的尺码,十四秒几,而且并非冠军,听的人很佩服惊讶。几分钟过后自己清醒了一点,才发现跑的是五十米的纪录。

可以谈谈的是乒乓球。那时的乒乓球拍只有在上海商务印书馆才买得到。拍板子中间有筷子尖粗细、菱形排列的洞眼九个。闻起来有股松木清香之味。乒乓球就不用说了,是两个半圆粘起来的;浑圆一体的乒乓球我还是抗战胜利后才有幸见到。那种半圆粘成的球体常常为胜败造成意外不幸。

我小时候就玩乒乓球,学校还有一定规格的桌子。可惜学校当局常常把桌子派作别的用场,日子久了,弄得桌面凹凸不平。小小孩子居然从这里找到锻炼适应性的机会。

还不止此。上课铃一响,趁大家奔回教室的刹那,在彼方桌面撒一泡尿,湿了桌面的弹跳力,以便下课之后好好制服桌子对面的某某人。

以上就是我最早的一点点体育经验。

我一辈子只买过一张看球票,美国哈林篮球队到香港的表演。以后除了拳击、摔跤、搏击舍得花钱之外;白送票我也不去。

电视机没流行的时候,全人类大部分人都用耳朵代替眼睛,叫做“听足球”。辛苦了体育栏的广播先生在这漫长岁月付出的年华青春。

年轻人可能难以想象世界文明是如此过来的。

北京城的老出租汽车司机最受益于这种广播。一天到晚枯坐在驾驶位子上,足球声音是他唯一的安慰。

如今家家有了电视和影碟设备。我喜欢搏斗、摔跤和拳击。这种偏爱的不正常跟酗酒倾向接近(虽然我一点酒也不能喝),有点忘形,有点“犬儒”味道,就不在这里多言献丑了。电视没有拳击、搏斗、摔跤方面节目时,其他球类比赛我还是看的。既然看了,不免就接触到一些花边新闻。

说的是男足和女足的一些问题。

在我,凡是有中国女足比赛的节目我必看。赢也好,输也好,看完之后总是感到满腔华彩的快乐,衷心赞美我们这些女孩代表的中华民族的英雄气质。听说她们待遇不高,更增加我的敬仰。

公正毋需提醒,否则侮辱公正。

世界足球比赛的胜利不是靠人多或钞票堆出来的。想起那三十几万人口的冰岛,世界足联座次排行二十二,中国为七十三。球队成分——主帅是牙医,前锋是游戏机管理员,门将是电影导演,中锋是手球队员,房地产商,后卫是开飞机的,中后卫是学生,一个临时凑成的队伍,最近的这场世界足球比赛出尽了风头。

看得出,培养一个体面争气的足球队员不比培养一位科学家容易。祖国之所以如此强大是因为科学家底子厚,精锐不断地涌现;足球不行,李惠堂、容志行这类人的确难找。忽然听说那位意大利国足教练里皮又辞职走了。中国有一套话:“早清楚比晚清楚好,晚清楚比不清楚好”,既然清楚了,走了也好。那就拜拜吧!

本老头转过身来不免又赞美起我们自己的足球、排球、乒乓球……女孩们来,有出息!(黄永玉)